身聲劇場上月推出的《厝邊皮影班》是齣極有意思的作品。借用影戲,本就有虛實替換的魔幻感,但這齣戲意不在轉換真實人生與影戲故事的轉喻性,亦即,影戲作為戲劇元素,雖也替代了劇中人物心聲、憶往、造型,甚至有一場劇中角色被「定格」,成為偶人,被鼓樂手操弄,形成後設旨趣,更帶出「你是皮影就要有皮影的命」「你們在演我的故事還是你們自己的故事」台詞反將戲中戲一手,好似影戲是形式與內容主體,角色是客體。但其實不然。全劇是一個完整的故事,說的是一個名為「厝邊」的某地,因酬神戲金遺失,三位居民只好兜合外勞,七拚八湊組成了臨時戲班,上演了一齣皮影戲《阿勇的故事》。故事在七零八落的慌亂情況中展開,但戲伊始,又有一位主持人先來一段演後座談,拿到題目的觀眾參與演出,讓主持人藉著回答觀眾問題,先說明了劇中不斷出現的三字經「發霉雞」的意思,以及「厝邊」到底是什麼樣的所在……

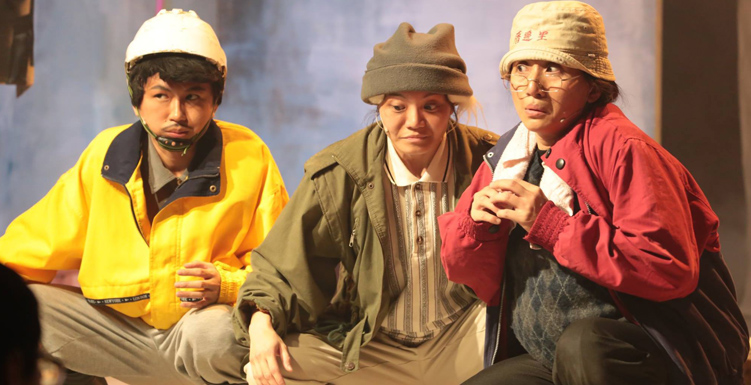

厝邊,台語是住家旁邊的意思,編劇卻說,厝邊即錯邊,選錯了住處,住到不對的一邊去了。這個不正確的位置,指涉即可能就是都市邊緣畸零違法聚落,「與城市隔著一條河」,三位居民代表:一位成長於此的社區理事長「狗屎」、一位眷戀亡逝妻子疑為外省老兵的「將軍」,以及打零工維生半廢青年「水桶」,人如其名,一干底層賤鄙形象。「厝」也有安厝之義,棺柩停置,死神已臨,全劇確實隱微穿刺著死亡陰影,如戲中戲《阿勇的故事》最後膜拜的不是財神而是死神、劇中人說著「窮、富、老、少,不都在等死?」、戲末潛入水塔的外勞啊包卡包不知是生是死?…死亡是終點,活著卻是漫漫長路,這群被派生到錯的人生位置的住民與外勞,叨叨絮絮,自嘲嘲人,或感傷或短暫歡娛,百無聊賴卻也成就了一齣大戲,如此「鬥大戲」即人生這場大戲荒謬又寫實寫照。劇中台詞鮮活生動,演員動作設計細微真切,說話扣合人物性格,碎片式的對白反應人物之間彼此熟稔的生活氣味,動作出入情緒與情感內外,拿捏令人讚賞。兩位外勞彼此幾句簡短問答反應家鄉孩子、愛情的思與落,此外,對話之餘也善用獨白,三段獨白分別帶出狗屎、水桶、將軍個人故事,小時拿獎狀的在地囝仔、搬運屍體的零工、渴望女人的性欲、鳏夫的沈默與寂寞…,藉著影戲,回憶與幽思宛若影子,刻畫在光的背面,一個模糊卻又巨大的存在。

為了籌備酬神戲只能滾動向前的劇情,與偶而停息中斷的回憶倒述,構成敘事時間的往返穿梭,也由於影戲與音樂的介入,構成虛實混融的舞台空間魔幻感;加上竹圍工作室本身就位於都市邊陲、瀕河一隅,時不時穿越而過的捷運車輾聲、呼嘯而過的警笛聲、粗礪泥地與鐵皮劇場穿透刮擦的莫名噪音,真實場景與舞台場景如出一轍,隨著外界聲音的介入,邊界渾然消失,原來厝邊就在你身處這塊,無所遁逃,被包裹也包裹你我。

然而,這般移情,並非劇場幻覺,卻反而是抽離與清醒。疏離的很大一個原因是,劇中刻意模糊化的地理場域,並無法直接代入某一處你我熟悉的老舊偏陬社區;劇中人裝扮刻意丑角化,操持不明外地的說話腔調,也以女演員反串男性角色,第一時間難讓觀眾找到認同(劇中人也如此夫子自道);來自中南美洲的民間故事《阿勇的故事》、糅合傳統與現代、全球各地的音樂與樂器、中國古老傳說「魚伯」衍生的魚伯廟信仰,以及印尼傳統影戲與現代影偶的結合等等,在在讓戲脫離現實,似假亦真之間,趨向難以捉摸的寓言風格。而一旦感知被帶往無國界的寓言時空,如同班雅明「說故事的人」多層次縐褶的神祕訊息,劇中卻又提供大量台灣現實題材,比如三位居民身世、職務/工作樣態、神明報明牌、手機、外勞(如同「春吶」樂團樂手),拉著觀眾又往自身現實浸入,迴止往復之間,真實變得不再牢靠。加上劇中感傷停頓時間稍短,泰半多是詼諧無害的拌嘴話語,偶戲般造作卻生動有趣的寓言體感,還是凌駕了現實,厝邊真成了一個臨時的所在,鐵皮屋裡扮戲的叮咚歡樂,掩覆了死亡的重量。

正是因為劇中人生命的態度正是「吃苦當吃補」,厝邊的辣椒與將軍家鄉的辣椒比起來「苦啊」,發霉的雞跟發霉的人生一樣,明牌贏來的錢居然被當作玩具假鈔漫天灑放,厝邊社區顯然永無翻身之日……這般曠達與消極,構成了劇中雙重意旨,並沒有孰輕孰重,厝邊搬演的大戲如此也就成了生命流逝的一景,給予觀眾的也僅是旁觀,反挫力道稍弱。在一片無沈重的喟然中,還好,戲末有了重重一擊。狗屎三人因為真鈔被當作假鈔,大吵一頓,氣氛凝滯,此時卻發現先前遺失的戲金,極可能是外勞啊包卡包所偷,三人爬上危顫顫的鐵架,遠睇著舞台另一側高台緊夾著一個紅色旅行袋的啊包卡包,他偷偷摸摸,行跡詭異──原先鬥大戲塑造的和樂共處情境,此時瀕於撕裂,互信危機一觸即發…。正當等待著編劇揭露下層階級也有更殘酷的階級歧視之際,啊包卡包從袋中拿出了蛙鏡,一躍而入水塔池中!危機瞬間解除,異鄉人僅僅是思念家鄉的海,卻如此荒謬地沈入資本主義蓋就的都市穹頂的一狹小窄仄足以溺亡的水塔…;狗屎三人沒找到錢,啊包卡包生死未明,戲一開始狗屎三人模倣游泳的肢體動作此時被重新連結出現──不論住民或外勞,這群生錯邊的人,在全球資本主義與社會新貧結構下,都是一樣的異鄉人,他們皆渴望泅向自我的自由,卻又同樣被層層結構綑綁,生死之間,笑談人生,此時荒謬有了尖刺痛感,現實終於翩然降臨。

這沈重的一擊,讓不可捉摸的訊息有了明確的重量,在忽隱忽明的影線、聲音、碎語中,異鄉人指涉變得清晰可辨,我們歧視移工,卻被另一階級的歧視。我們不過是另一個大厝邊的厝邊者,都是資本主義運作下的厝邊人,《厝邊皮影班》的寓言有了批判力量,歡樂只是剩餘,觀眾終於看清了現實原來不遠,就在此地。

《厝邊皮影班》的編劇與導演渾然一體,融鑄為一齣調度靈活、舞台空間變化多端的鐵皮劇場好戲,如果進一步追求,借非語言、寓言形式一向是身聲所擅長,但在地真實性的描繪,逼近自身存在狀況的詰問 ,才能讓故事沉落凡間,只要向黑暗再靠近一點,《厝邊皮影班》將是我們這個現世最殘酷也最動人的故事。

《厝邊皮影班》

演出|身聲劇場

時間|2015/04/25 14:30

地點|竹圍工作室十二柱空間