程皖瑄(專案評論人)

這是一齣探問身分、追溯自我的演出。

《女子安麗》為2019年戲曲夢工場的系列演出之一,卻已然脫胎「戲曲」框架,毫無疑問是一齣創新的現代劇場演出,故審美評析時,無法單以「新編戲曲」或是「實驗戲曲」角度評論。戲劇構作(包含形式以及內容)完全為演員朱安麗量身打造,傳統戲曲有「景隨人動、戲隨人走」一說,但這齣戲之所以隨著朱安麗走,不是因為演出中使用的戲曲調度,或是京劇演員滲入骨子的戲曲魂,而是文本題材說的完全是演員自己的生命故事──觀眾將隨著卸下花旦名伶「朱勝麗」【1】身份的朱安麗,一同赤足踏上她的生命旅程。

《女子安麗》毫無疑問地是一齣其他戲曲演員、或是任何表演者無法詮釋的演出;朱安麗不再帶著行當或是角色面具,而是以肉身質問衝突的自我──同時作為原住民部落之子的朱安麗,與作為京劇演員的朱勝麗,兩個矛盾的自我合而為一,「自己」到底是誰?從哪裡來?要往哪裡去?《女子安麗》就像是兀然地掀去外衣,直視著遮掩已久的疤痕,撕去不平整的結痂表皮,重新上藥,並非希冀傷口消失,反而是重新接受這個傷口,靜待它長出其他力量、開出花朵。這齣戲不是單純的療傷、驅魔,更有踏出新旅程的決心。「療傷」指的是童年被迫離家的孤寂與苦痛,而「驅魔」指的是心魔──當年朱安麗因家庭因素離開部落、下山學習京劇,努力地「吃得苦中苦,方為人上人」,數十年磨一劍,成為當家花旦的代價是忘掉族語。外婆臨終前一句「你真是個忘本的孫女」,宛如幽靈如影隨行。

數十年過去,朱安麗在京劇舞台上創造出無數個活靈活現的角色形象,但來自「身份認同」的失落感如同一道緊箍咒,我們很難去評斷朱安麗是否因其自身文化疏離以及斷裂的背景,讓她的花旦表演多了點獨特,冷冽清高;倒是京劇虛擬、疏離性的表演內涵,反讓演出不陷入過度的沉溺與顧影自憐。因為療傷與驅魔是如此的私密,拿捏不當,往往濫情。《女子安麗》中,平衡了劇場的感性與理性能量,除了朱安麗動容的表演,在戲劇構作上也做足準備,王友輝、張啟豐兩位老師作為戲劇顧問,導演宋厚寬更是拿出十足的誠摯,實際走訪部落、訪談朱安麗家人,不是帶著文化霸權的前提去獵奇他者的文化,他反芻著「我─他者」權力關係,讓朱安麗一開場第一句話便點明自己為「番邦女子」,誰定義誰為番邦?對於原住民部落而言,漢文化才是化外他族,朱安麗開門見山即「忘本」的自報家門,立刻讓我深刻感受到這齣戲時時反芻身份命題的哲理性,擲地有聲的開場令人驚豔。

表演行進是流動式的蒙太奇,將朱安麗幾段深刻的記憶拼湊在一塊兒。童年朱安麗與姊姊在部落山林間嬉戲玩耍、進劇校咬牙練功、與外婆臨終對話的場面,並以互文、錯置的方式使用「王寶釧」與「代戰公主」來比擬父親在大陸的原配以及母親。不過,父親「朱永富」在戲中是模糊的。其中,我們無法得知父親叮嚀劇校女兒「吃得苦中苦,方為人上人」的背後心情;同時,父親不是薛平貴,無法回鄉找王寶釧,於是,從原鄉飄零到台灣的父親,如何面對自己的「本」?難道因為父親入贅,一半漢文化的事實也「被消失」,朱安麗是不是也忘卻自己其實還有另一個「本」?這個矛盾,在《女子安麗》裡並沒有解決。也許是為了強調母系家族的羈絆吧!倘若日後有機會再演,可以在不影響平衡之下,更深一些關於父親一方的著墨。

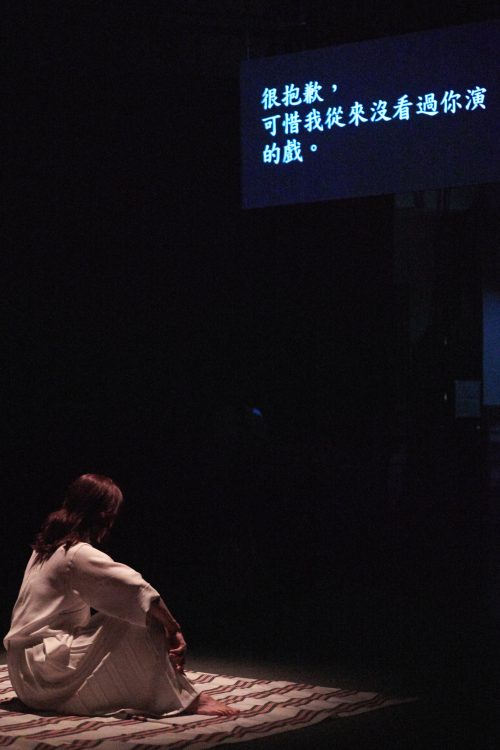

女子安麗(臺北海鷗劇場提供/攝影黃約農)

因視覺、表演極簡的風格,道具、舞台裝置的使用建議可以更精煉。綠葉盆栽、戲箱、娃娃除了單一指涉,或許可以延伸其象徵性,就像劇末時那一塊來自外婆的手織布,鋪在地上,幻化成魔幻一方,在其包裹中,虛構地與外婆對飲,朱安麗同時扮演著外婆,說著族語的同時,與缺憾和解,完成自己驅魔儀式。

當失去是必然事實,面對傳統流逝,「追本」的意義是什麼?不是單純為了保留(我們很明白傳統是不可能完全被保留的),而是「感受到流逝」本身就是意義。於是,「忘本」不是一個詛咒,而是證明「本」存在的事實。我們被說著族語台詞的朱安麗感動的同時,更是宛如會飲後的釋然。

還有些地方可以處理地更精細。諸如中斷演繹完父母私奔後場燈大亮,朱安麗回到舞台中央對著全場觀眾說「謝謝你們來」,猛然跳出來的節奏顯得有點突兀;字幕機有時打著泰雅族語的中文翻譯,有時是羅馬拼音,語境上的邏輯有待釐清;或是末了外婆說的話,若不打字幕,是否更能凝聚儀式感?若不影響理解,也許可以參考阿喀朗《陌生人》來台演出的做法,將表演中的念白翻譯印在節目單或是網頁上,將視覺焦點全然集中在演員身上。

戲還可以再思考的地方是,文宣上使用「外婆」一詞,這是漢民族父系社會架構下稱母親一方「外部血親」用語,我不懂泰雅族語如何稱呼媽媽的媽媽,英文語境都是「grandmother」,但放在這個探討甚至是批判「我─他者」製作裡,是否不妥?既然是「外」,那還是「本」嗎?如果這是一部純然母系社會、女性陰性書寫氛圍的作品,對於「外婆」一詞,也許更有詮釋的想像空間。

劇作家史特林堡(August Strindberg)直言創作是為了自我的驅魔,但他能拉高自身的角度將自己的苦痛轉化成普世人類的苦痛,意圖使觀眾一起獲得救贖。《女子安麗》中的安麗面對的家族情感、記憶羈絆、身份認同矛盾,激盪著現下的人們,看場燈亮起謝幕時,對面(劇場為四面台)以及身旁的觀眾幾乎是紅著眼。掩面謝幕的朱安麗感謝觀眾的同時,似乎也感謝著天上的外婆、感謝勇敢爬梳自身的自己,想起了國光劇團藝術總監王安祈老師曾提到:「所有現實生活中的不圓滿,在戲裡圓。」感謝劇場。

註釋

1、朱勝麗為朱安麗的藝名。

《女子安麗》

演出|臺北海鷗劇場

時間|2019/12/01 14:30

地點|臺灣戲曲中心3102多功能廳