文 蔡淳任

文化預算增減與變化

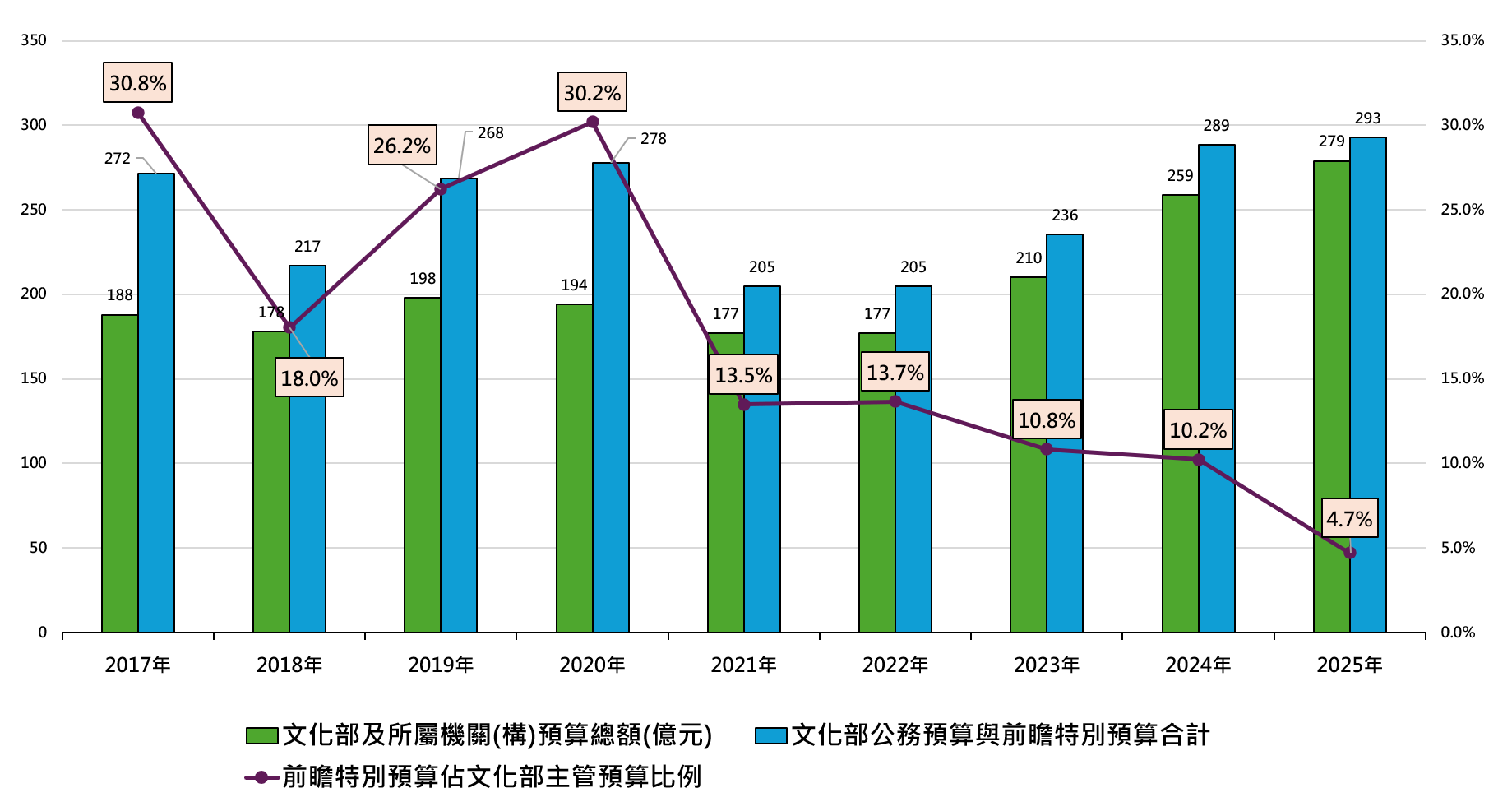

台灣近年的文化預算增減,從2017年起,整體而言是逐年提高。比較各時期文化部公務預算以及前瞻基礎建設特別預算(前瞻計畫)的資源,可以發現2017-2020年文化預算的成長動力,主要來自前瞻計畫的資源;到了蔡總統任期末,前瞻計畫的比例逐漸降低,再比較文化部預算書中對於各業務計畫編列的預算數字,可以發現近三年公務預算的成長,主要來自國家語言整體發展方案(以下簡稱語發計畫)、文化幣,以及文化黑潮計畫的挹注。

前瞻計畫兩年一期,文化部相關的計畫包含於計畫中的數位建設,以及城鄉建設的文化生活圈建設計畫中。數位建設相關預算主要支持與5G,高畫質影視作品拍攝等,與數位科技運用相關的計畫,主要集中在在文化部與影視及流行音樂相關的項目中,表演藝術較為著名的補助結果為兩廳院的《神不在的小鎮》作品;城鄉建設則支持地方政府的硬體及軟體建設。硬體包含地方的藝文場館興建及整建,軟體則以「地方文化特色及藝文人口培育計畫」為名,支持地方藝文場館營運升級、藝文節慶升級以及藝文教育扎根。

語發計畫規劃分五年投入324億,由教育部、原民會、文化部、客委會各自編列計畫執行。文化部因此自2023年起,每年會多約19億的預算(來源),挹注各項台語的推廣與保存計畫。除了「文化部鼓勵表演藝術台語主流化計畫」鼓勵團隊發展台語相關的作品外,這筆經費也支持了台南四百年系列活動的《1624》歌仔音樂劇演出製作;文化幣則是由李永得前部長提出,原規劃由文創司挹注2億元給OPENTIX售票系統,發給18歲的國民;後由史哲部長爭取三年期的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」(以下簡稱疫後振興計畫)加碼到七億元,對象也擴到大18-22歲;2024年開始文化幣改由文化部公務預算執行,光本項計畫就讓文化部的預算多了20億。此外,史哲部長另外向行政院爭取了5年合計100億的「匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-content plan 2023暨2024~2027臺流文化內容躍升計畫」(以下簡稱黑潮計畫)。至此,文化部的預算再往上跳升20億。

同時前瞻計畫佔文化部預算的比例則越來越低,主要的原因是大規模的場館興整建,以及5G相關的數位建設,於2020-2021年陸續執行完畢;以及接任的李永得部長,沒有向主管前瞻計畫的國發會提出新的計畫與預算需求,僅持續執行包含再造歷史現場、重建台灣藝術史、地方文化特色及藝文人口培育等既有的計畫。

除了長期的前瞻計畫外,近年影響整體文化資源的特別預算計畫,還有疫情期間的各種紓困,以及疫後振興計畫。除了支持第一期的文化幣外,疫後振興計畫也提出了包含由文化部主辦的庄頭藝術節,或由團隊自行申請偏鄉巡演,以及結合學校的各式藝文體驗教育計畫等。

本圖首次發表於作者所撰〈【文化預算追蹤】變動之中,臺灣的文化政策與文化預算分配〉,刊登於典藏Artouch網站,因文化部公告資料而有微調2024及2025年數字。

表演藝術預算類別、增減與波動

總預算的波動會如何影響表演藝術相關的資源分配?

2024年底,台灣品牌團隊計畫的公告中,文化部以「穩固團隊基礎營運」的台灣品牌團隊計畫、捐助國藝會執行的TaiwanTop演藝團隊計畫,以及補助地方政府扶植傑出演藝團隊的計畫為核心,加上其他的「策略型補助計畫」,畫成一張圖,以概括文化部目前對表演藝術的扶植體系。

上述計畫之外用於表演藝術發展的預算資源,還有國家表演藝術中心三館一團的經費;國藝會與表演藝術相關的專案補助、常態補助;傳統藝術中心的補助計畫及轄下國光劇團、台灣國樂團、豫劇團的營運,以及國立台灣交響樂團。此外,文化部還透過前瞻計畫的特別預算,挹注地方表演藝術場館興建及整建,以及前文提到的「地方文化特色及藝文人口培育計畫」,包含場館營運提升、藝文教育扎根,以及藝術節慶品質提升三個子計畫。

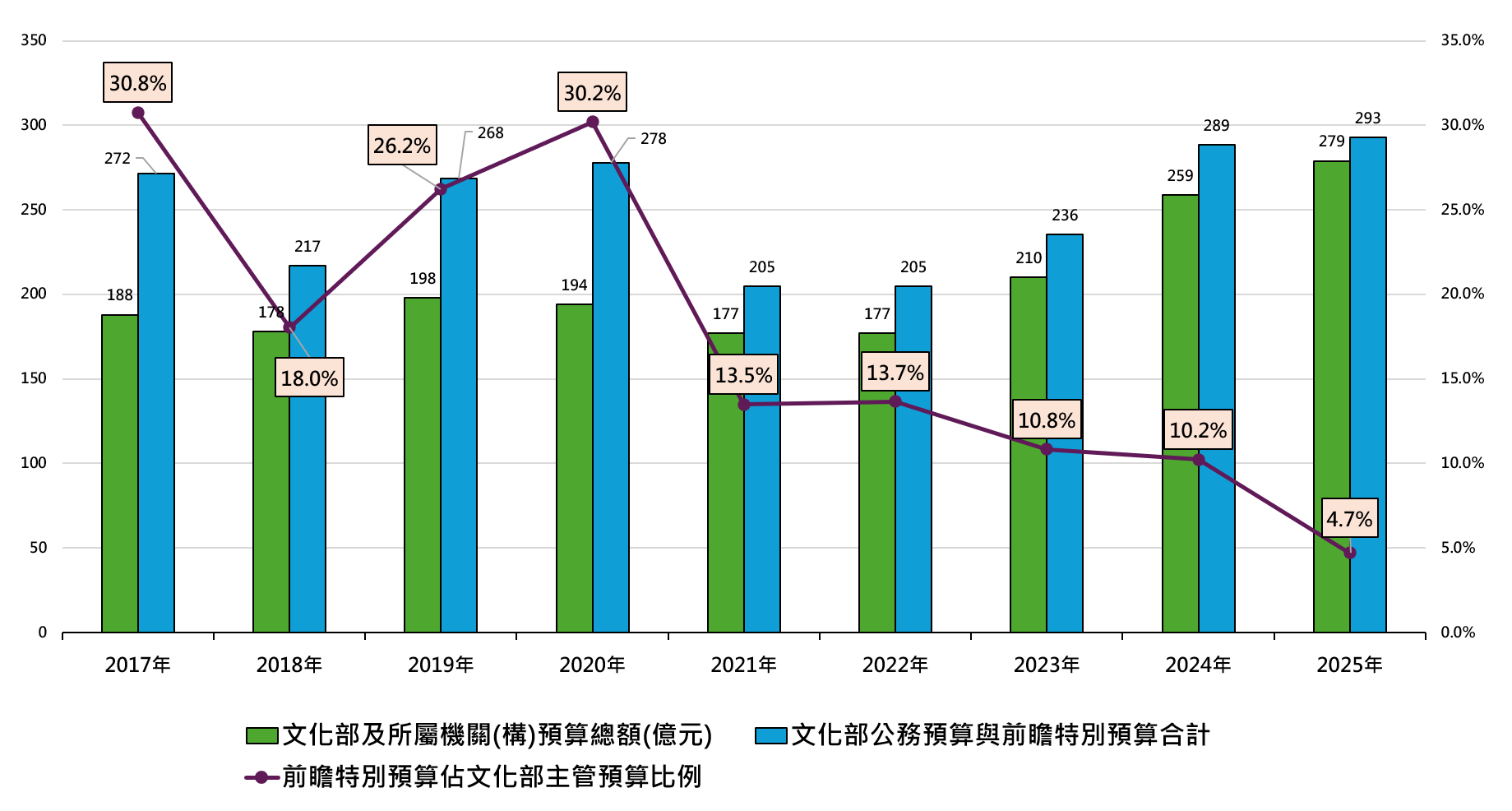

表演藝術聯盟2024年11月辦理的「表演藝術文化論壇」,將以上資源分成固本保底、生態調整、策略投資三個類別,並回顧其變化。觀察圖表歸納的補助預算,其實文化部圖中「穩固團隊基礎營運」的補助預算,沒有太多的變化。可以說表演藝術相關預算資源成長的原因,除了前文提及的三個計畫,分別挹注台語內容產製及傳統藝術中心;以及因應國表藝中部及南部兩館開幕,而必須提出的演藝成本,也就是場館運用於藝術節、自製節目、人才培育以及作品孵育計畫的經費之外,沒有太多的成長。

來源:文化部。

來源:「2024表演藝術文化論壇」議題手冊

財源變遷與新版財政收支劃分法的挑戰

表演藝術資源變遷的挑戰,來自特別預算到期後是否有公務預算銜接,以及新版財政收支劃分法(財劃法)對整體中央政府總預算的影響。

文化部以特別預算支持的表演藝術相關補助計畫,除了硬體外,主要集中在以地方政府為標的「地方文化特色及藝文人口培育計畫」及子計畫。其中的「藝文場館營運升級」從2011年起至今,2017年開始改由前計畫支持相關預算,每年補助地方政府的額度合計從4000多萬至8000多萬不等。並是地方場館重要的營運資源,主要支持場館自行辦理的藝術節慶、節目孵育相關計畫。文化部也希望藉由這個補助的的考評輔導機制,可引導各場館從單純的場地管理者,進階到不同階段的劇場營運者、甚或兼具策展功能,並配合地方扶植傑出演藝團隊,以及媒合場館進駐演藝場所三個計畫,整合表演藝術政策資源,支持地方的表演藝術發展。

新上任的賴清德總統,的確競選時的文化政見中有提到「推動『以軟帶硬』場館升級計畫,鼓勵導入專業團隊,支持場館成為在地藝文引擎」,但還沒見到內閣如何延續前瞻計畫結束之後需要的政策資源,就被在野黨以「財政收支劃分法」的修正案影響。

來源:擷取自賴清德競選官網(原網站已關閉,此為作者自行截圖留存之檔案。)

《財政收支劃分法》修正案通過以來,中央與地方的財政關係發生重大變化。因為法律修正時沒有指定生效時間,所以就會在總統公布三日後正式生效,也就是2026年的中央政府總預算,就必須依新的財劃法執行。

簡單歸納財劃法的修法效果,即2026 年起,國家會將更多的總稅收分給地方政府,使中央政府可支配的稅收將縮減,地方政府分得的財源則相對增加。但國家總體資源沒有增加,理想上地方政府則必須承擔更多公共政策的責任,中央及地方政府應該要商討,隨著財劃法改動,中央有什麼公共任務必須移交由地方政府執行。而主計總處也指出,在中央政府不另闢財源的前提下,各部會預算將平均刪減 28%,以因應中央政府減少的收入。

以文化部2025 經立法院刪減後僅剩 279 億為基礎試算,刪減28%後,文化部預算將為約 200 億,削減規模達 79 億。即使將文化部對地方政府的計劃型補助約 36 億全數刪除,還須額外削減 41 億以上的經費。這不僅意味著地方補助將受影響,也可能迫使文化部縮減對表演藝術團隊、場館營運及創作扶植等核心業務的支出。

幸好因為中央政府舉債作為財源,使文化部2026預算編列數字為273億,看起來沒有減少太多,但細部的資源分配如何變化,還要等文化部公告完整的預算案才能知道。

只是規則的變遷不僅影響資源的分配。文化部長期下來,透過各類型補助計畫,引導地方表演藝術場館的專業化、地方傑出團隊的扶植,乃至近年文化幣的運用等等;但在新財劃法架構下,一則地方政府可用財源增加,中央政府能否透過補助繼續維持過往的「引導」效果不得而知, 且地方政府是否願意將新增的財源投入文化領域存在極大不確定性。文化局處在地方政府中普遍屬於弱勢單位,能否爭取到足夠的資源,有很大程度取決於地方首長的施政優先順序。新增的地方財源可能被挪用於短期的「煙火式活動」,而非投入長期的藝文環境建設,如人才培育、場館營運或觀眾經營。

表演藝術的扶植需要長時間建立團隊、培養觀眾、維繫場館的專業程度,才能形成完整且健康的環境生態。遑論台灣的表演藝術環境尚且難稱健康,一旦政策或預算出現波動,好不容易累積的小小成果可能就此中斷。如何中央及地方的文化政策能持續累積,不因法規以及預算資源變遷受影響,還需要藝文界一同持續關注。