文 吳思鋒(2025年度駐站評論人)

左翼戲劇究竟存在於戲劇史何處?答案很清楚:在戲劇史的「內部」,如同社會主義在資本主義內部。但左翼戲劇與一部戲劇史的關係並非以「完整」之名,溶為資料與功能的填補,而是以馬克思主義為基礎的唯物辯證法,動態地穿透戲劇史的敘述、詮釋、結構,重新組織出另一種觀看戲劇史的路徑、戲劇「運動」的解放政治,甚至是另一種看世界的方式;同時亦積累個殊的,獨立發展的敘事。至於馬克思主義,一向是在歷史的轉型時刻,渴望投身變革的人們所共享的思想,譬如姚一葦與陳映真都讀過蒙古族後裔艾思奇的《大眾哲學》,那是乙冊馬克思主義政治經濟學的簡讀本;譬如我聽黎煥雄提過,80年代施淑從國外帶回新馬克思文藝理論、李元貞帶回女性主義思想,啟迪他的左翼認識;更不用說在冷戰—反共—戒嚴的白色恐怖時期,多少人因閱讀相關書籍而入獄。(岔個題,到了2014年太陽花運動及其後,我不時留意出版市場與知識型網路媒體,民族主義相關書籍、書寫已經完全取代馬克思主義。箇中差異,猶待我們細細品味。)

台灣左翼一直是在無止盡的斷裂中,以否定性的希望身影伏流潛行、迂迴轉進,縱使因為台灣的歷史特殊性,整體社會中缺乏左翼土壤,卻更磨練他們身為理想主義者的心智,在高度限制下尋找方法的動能。

左翼作為一種「觀看的方式」,貼身的例子還是得回到台灣小劇場運動;兩種主要的視角仍然來自鍾明德與王墨林,二人從對台灣社會的分析、後現代主義、表演美學到文化體制的形成等等,皆產生巨大差異。這些橫跨80到90年代,逾十年的來往論辯,非以事件的型態(譬如鄉土文學論戰)誕生,而是依隨文化生態、社會變遷的動態,持續生產相異論述的辯證過程。之於像我這樣的後來者,便有了透過「視差」回顧的基礎。另一方面,近年陳克倫、李哲宇、郭亮廷陸續完成博論,其中一個共通視角,乃不約而同投向對台灣小劇場「運動」的批判與重建。不過,我無意在此覆述這幾部論文的敏銳之處,也不想拿《台灣小劇場運動史:尋找另類美學與政治》出來再批評一遍,接下來,我試著就截至目前為止的閱讀收穫,提出幾個自1980年代迄今,仍然具有啟發性,值得往下延展的小劇場觀,在每一觀念「建構」的內裡,都有左翼的蹤影。

1、小劇場的行為藝術

首先是在與澳門現代劇場史的對照下,獲得的啟發。環境劇場為澳門劇場一支重要文脈,莫兆忠於《慢走澳門:環境劇場二十年》(2013)回溯90年代澳門環境劇場的開始,核心意義為以表演介入公共空間,使觀者於習以為常的公共場所,因表演介入喚起陌生感,進而再造觀看的方式。

拉回台灣,在這裡重提王墨林的話是有必要的,在〈身體作為一種媒體作用:台灣小劇場運動的「行為論」〉(2010),他說:

一九八〇年代的身體劇場在構築它的社會性時,一定是要通過激進的行為表現,並且在其中意味著它想要傳播的話語,因此當我們看到一個行為的表現,就已經不再是單單看到一次身體表演,而是身體挑動了公共空間所象徵的中心化權力,直至一九八八年「行動劇場」誕生,這種行為介入公共性的表演化行動更是彰顯出身體的「遂行性」(performativity),是小劇場運動在政治判斷的社會事務上一路發展出來的脈絡,卻更激進地全面政治化。【1】

本來屬於美術脈絡的行為藝術,從八〇年代開始,便因小劇場論述的介入,融為劇場史的一部分,相比於其他區域的行為藝術史,譬如新加坡、澳門等,都顯得特異獨行,並且持續發展至今,從未失去它通過身體介入公共空間的挑動力,譬如這幾年在搶救大潭藻礁現場、和平新生天橋面臨拆除之際,行為藝術皆未缺席;甚而成為原民劇場的美學與文法,從冉而山劇場、近年Pulima藝術獎表演藝術徵件入選創作等,清晰可見。

大潭藻礁的行為藝術(2021)(攝影許斌)

2、民眾劇場做為協作主體

在劇場的現實運作中,民眾劇場、社區劇場與應用劇場是混用的,民眾劇場工作者會因地制宜地選擇可溝通的詞彙,畢竟這先是「對人」的工作,但這無損於它一開始就誕生在亞洲之中、具有國際主義的傾向。

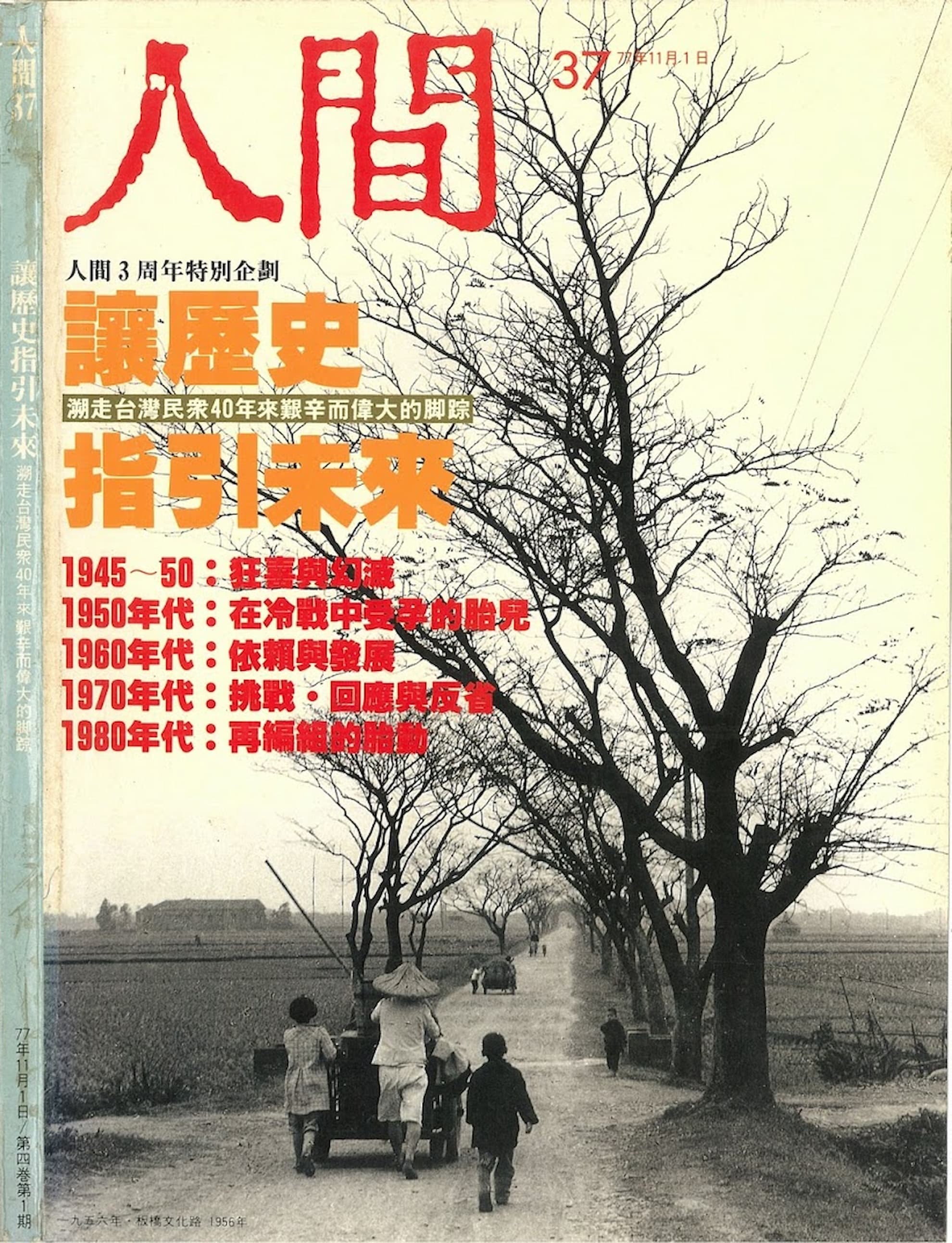

回顧八〇年代,《人間》雜誌37期(1988.11.1)製作了「讓歷史指引未來」,關於四十年來台灣民眾史的專題,對比該年二月出刊,由《天下》雜誌製作的「走過從前 回到未來」(87期),關於台灣社會四十年的專題,儼然更具有探討台灣歷史特殊性與社會性質的穿透力,我以為這表徵八〇年代是「民眾現身的開始」,九〇年代則為「民眾參與的紀元」,後者包括社區總體營造、公共藝術等。這也就不難想見,民眾劇場與社區劇場為何混用,換句話說,從立基第三世界觀的報告劇、行動劇場到民眾劇場,一開始就與本土化政治運動通過文化與藝術催動新的參與邏輯相互對峙,之於後者,後台乃國族與新自由主義的共謀。

林載爵於〈本土之前的鄉土:談一種思想的可能性的中挫〉【2】(1997)曾指出,七〇年代後期發生鄉土文學論戰之後,台灣社會遭遇了一波思想轉向,簡單來說,具有複雜意涵的「鄉土」被「本土」整編的過程,我以為這個整編過程到了90年代,與催動「民眾參與」的文化政治匯聚,形成更大的影響態勢。

民眾劇場和鄉土文學一樣,都不是一種類型,每一次開展或書寫,都必須經過連結的行動與歷史化的視野檢驗。從鍾喬時常為文提及源起於外籍新娘識字班的南洋姐妹劇團、在九二一災後重建中新起的石岡媽媽劇團,並且敘述自身或差事劇團參與其中的過程,就我粗略的歸納,在他話語裡,從差事出發的民眾劇場,建構了一種「預演革命」的「協作主體」。這裡的革命,放在日常來說,就是變革。為了向變革邁進,民眾劇場的「過程」(包含展演)則從人與人的聆聽和交流開始,挖掘、傳達種種存在於生活世界中的社會矛盾,進而再想像原來固化的生產關係,因為每一個人代表的不只是自己,也是自身所從屬的階級、社會身分。關於這個部分,我們返視南洋姐妹與石岡媽媽的發展軌跡,都看得到其具有公共性的方向,也一直走在變革的路上。

就此,「預演革命的協作主體」仍然有助我們重新編織民眾劇場、社區劇場與應用劇場之間的異與同。另一方面,對「我以為的差事」來說,民眾劇場既然根植於亞洲,當前如何再連回亞洲,則是十分嚴峻的考驗,但又非常必要。

《梨花心地》(2021)(攝影、提供吳思鋒)

3、轉型正義底下的台灣史新象

這一、兩年,我看到一些回溯二二八、白色恐怖的戲碼,刻意略過共產黨(員)、把現下去中國化的台灣意識套在當時的台灣都已經見怪不怪,在冷戰與國共內戰並行的雙戰結構下,諸如此類的歷史排除構造就像一波又一波土石流,不斷衝擊台灣的歷史地層,用匱缺填補匱缺,只會換來永無止盡的匱缺。

由於近年討論轉型正義與劇場的評論甚多,我自己也寫過,就不再重覆討論。在這裡,我要提出的是一個近期從劇場發覺的,在前述基礎結構上演化出來的新現象。容我從迷走影評〈被壓抑者的回返:評《餘燼》〉當中,引述台灣史學者陳翠蓮的說法談起,原典出自《重探戰後台灣政治史》。我提的意思不是要談電影,而是為了指出陳翠蓮論述中的危險;在該段落,作者提到台灣研究地下黨的兩個光譜,一端引藍博洲,另一端借陳翠蓮,內文如下:

⋯⋯其近作《重探戰後台灣政治史》描述「地下黨以血腥暴力手段發展組織」,連同國民黨一起讓台灣人「兩面受害」。地下黨在鹿窟為了維持紀律,不惜採行「血親連坐法」這個「共產黨人為了避免遭出賣而使用的極端恫嚇手段」(頁180-181) 【3】

細讀這段整理的引文,危險在於「兩面受害」的說法,而「作者想像」的台灣人,才是真正的受害者。到了這裡,地下黨員做為理想主義者的面貌完全消失,因為他們正是「連同國民黨一起讓台灣人『兩面受害』」。此一版本的歷史敘事,台灣人與中國來的地下黨必須預先被切割開來,台灣人才有可能在接下來成為虛構出來的「新理想(國族)主義者」。我想不需要再舉例說明這段話有重演省籍、錯置歷史的危險,回到「人」身上,如果把當時投身地下黨的人都剝除了理想主義的面貌,這已經不僅是對歷史的誤讀,更是對具身實踐者的精神剝奪。與其說是轉型正義,不如說是轉掉正義。而我依這段話回想看到的一兩齣戲,已經出現類似跡象,會用「如果時間可以重來,他們還會選擇加入地下黨嗎」的句式,削減左翼做為理想主義的成分。

對照距此書出版八年前的《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》,負責撰寫〈第三章 威權獨裁下的國家暴力〉的吳乃德,至少還以相對符實,「內戰」【4】的詞語敘述共產黨與國民黨相互滲透、整肅的政權對立。八年後的台灣史研究以更加狹隘、保守的敘事,在「結果」上與政權所舖設的意識形態合謀。

那麼,左翼做了什麼?就讓我們回到「轉型正義」一詞出現以前。1993年,陳映真代擬了一份發言稿,標題為〈勞動黨關於台灣五O年代白色恐怖政治案件的基本立場〉;當時具體面對的事件為六張犁亂葬崗處理問題,內文從他一貫的冷戰認識論,陳述韓戰以降的世界對立圖景,然後在「基本擁護『台灣地區政治受難人互助會』和『五O年代白色恐怖政治案件處理委員會』的方針和立場」上,提出六點主張:

- 以「廢除國家安全法」為終極目標。

- 有關單位應及早開放並公布過去的政治案件處理檔案。附帶死刑者下葬地點。

- 對冤案、假案、錯案應予賠償。

- 對法外迫害(如對刑滿者、不起訴者任意拘留、監禁)應予補償。

- 應即停止對前受刑人及其家屬的特別管制和歧視性待遇。

- 應暫停六張犁公墓的遷移計畫,並撥地建塔安靈。 【5】

請注意第一點——以「廢除國家安全法」為終極目標——至少在我的記憶中,其後未曾從其他相關訴願團體、發言中見過。無論有人讀到這裡,又要浮現左、統的標籤印象,但這一點主張卻是真真確確地寫在發言稿。我們不妨假設當一部創作努力地站在「廢除國家安全法」的想像上(因為現實上,相關法規仍然存在;但也因此,創作與現實之法必然存在辯證關係的基礎),用劇場與故事越過這樣的歷史與現實,會否能夠產生縫補當前對立的艱難局勢?

《人間》雜誌37期封面(1988.11.1)(翻拍自吳思鋒)

我很願意相信創作者與書寫者,都不願與政權舖設的意識形態同流合汙,但當創作或書寫觸碰到白色恐怖、轉型正義,甚至更普遍地說,台灣史的時候,我們的美學能夠完全迴避歷史構造與社會分析嗎?創作或評論的意圖與結果必然一致嗎?在這個面向上,美學永遠包含對歷史的認識,從來不可二分,兩者應然相互調度、延展。這不就正面提示著我們,用劇場觸碰歷史,為的是開啟更複雜、充滿歧義的臨時公共場域?在我認識的不同代左翼理想主義者身上,少與多縱使極難倒轉,我看見他們仍然願意堅持為此前進,如有對話斷開之處,會不會是我們缺少聆聽的能力?同時,身為劇場工作者,少與多的對比從來不是阻力。

上述三點,皆為左翼「在內部」的線索。因為「在內部」,台灣小劇場「運動」如果遺缺左翼(視角),運動性必然可疑,除非保守與排除是藝術及人類世界的未來。但今天在辨別左、右之間,更急迫的也許是,面對公共空間的消逝,劇場如何重造公共對話?否則即使意圖並非如此,我們的劇場仍只能無力地重覆數位民粹政治的言論不自由。

注解

1、該文刊登於《ACT藝術觀點》44期,2010年10月。

2、該文後收錄於《回望現實.凝視人間——鄉土文學論戰四十年選集》,聯合文學出版社,2018年。

3、該文刊登於「思想坦克」,刊登日期:2024 年 12 月 20 日。

4、主要見該書108頁,該段落內文為:「......當共產黨熱衷於整肅國民黨遺留在中國的成員,在臺灣的國民黨亦狂熱地試圖清除共產黨的地下黨員。這個階段中,許多共產黨的地下組織被破獲,許多地下黨員被逮捕、審判,部分被槍決。兩個政權雖然各據海峽一方,大部分時間沒有軍事對抗,可是內戰其實仍然繼續著,以互相逮捕或槍決對方人馬的形式繼續著。」

5、該文收錄於《陳映真全集》第14卷,人間出版社,2017年。