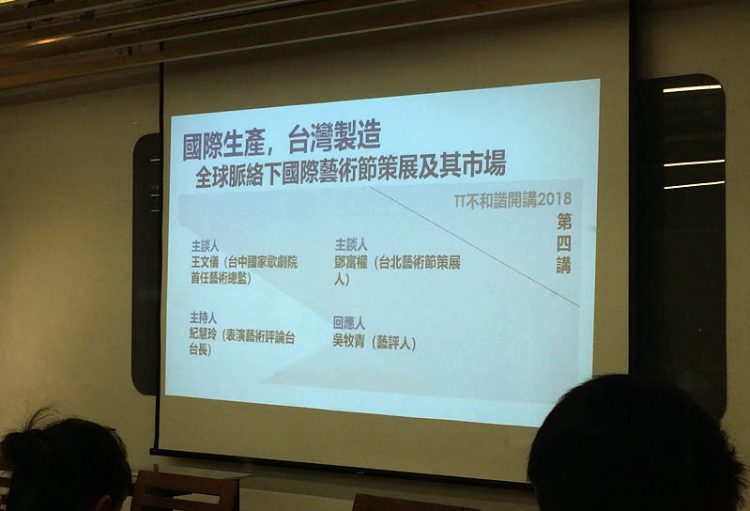

TT不和諧開講2018‧第四講「國際生產,臺灣製造──全球脈絡下國際藝術節策展及其市場」

時間:2018年6月6日19:00-22:00

地點:社會創新實驗中心A-2社會創新實驗大型活動講座

主談:王文儀(臺中國家歌劇院首任藝術總監)、鄧富權(臺北藝術節策展人)

回應:吳牧青(藝評人)

主持與提問:紀慧玲(表演藝術評論臺臺長)

紀錄整理:羅倩(專案評論人)、評論臺編輯群

開場/紀慧玲:

謝謝大家今天再次來到表演藝術評論臺「不和諧」講堂,今天是2018年第四場,也是「不和諧」舉辦以來人數最爆多的一次,可見大家都很關切這個題目。也很榮幸邀請到三位主講人。

在我左手邊的是鄧富權,富權應該是我們臺灣的新朋友,去年開始和臺灣合作,今年正式接任臺北藝術節策展人。從一開始企畫題目,第一個想到就是富權,倒不是對他比較陌生,而是我們現在籠罩在全球化的情境裡。因為資本流通,也因為新興媒介興起,促成文化資訊跟文化資本快速交換與流通。同一時間,人才也在快速流通。以前我們比較想不到國際策展人會來到臺灣和臺灣團隊合作,富權是一個很鮮明的現象。就臺灣立場來講,富權和文儀一樣,既是一個Insider,同時又有一個Outsider的身分。在多重身分裡面,一定有很多經驗可以和我們談談關於實務面與論述面,以及我們可以繼續發展往下的其他課題。

文儀也代表了一個流動的現象,從兩廳院到民間,從臺北到臺中,現在又不知要再流到哪裡去。這也代表我們的市場變化,也許正走向我們想不到的未來,包括今天大家來到的社創中心,它是媒合創新產業的單位,文化藝術在這當中可能產生的媒合也可能超乎我們的想像。大家過去一段時間少在臺北見過文儀,再者,大家印象還在,臺中國家歌劇院今年邀請克里斯汀.赫佐(Christian Rizzo)共同策劃「2018歌劇院臺灣國際藝術節」(簡稱NTT-TIFA),文儀的作法也是邀請國際策展人參與臺灣藝術節的策劃。在表演藝術圈,這些都是新的現象,整個國際網絡的概念正被連結起來。

最左邊這位是吳牧青,牧青是多角化思維的人,我不知道怎麼形容他,他的領域太廣,除了視覺與當代藝術,對表演藝術也不陌生,更關切文化政策與社會現象。牧青作為獨立評論人,有自己論述的脈絡,觀察非常敏銳,可以提出很實在的建言。也許牧青可以提出他所觀測的不同角度,更大範圍去看看表演藝術。

TT不和諧開講2018‧第四講「國際生產,臺灣製造──全球脈絡下國際藝術節策展及其市場」

TT不和諧開講2018‧第四講「國際生產,臺灣製造──全球脈絡下國際藝術節策展及其市場」

∇藝術節流通現象:藝術節彼此流通嗎?如何流通,影響因素是什麼?

紀慧玲:

藝術節並不是一個新的題目,如同我剛所說,今天談國際藝術節,是著眼於全世界越來越多雷同的趨勢。臺灣隨著場館開闢,各縣市文化局也都參與這股潮流。這當中,吸力與引力相互促進,我一直很好奇,是什麼樣的作用力讓藝術節變成一個網絡,或,到底有沒有網絡的現象?我的意思是,有沒有可能它就是彼此連動的,因為策展人、場館的興起,形成流動的現象?所以,第一個問題是,藝術節是否有流通的現象?如果有,它是如何形成的?對一個策展人來說,也許他不會想到必須跟著全球去流動,但文化往來與市場供需是否形成了一個流通的現象。請富權先來談。

鄧富權:

很開心看到這麼多同仁在,也有很多沒有見過的朋友。首先我要回覆的是,全球(Global)這個趨勢。大家都知道我們現在活在張力很強的全球流動下,為何會造成這種全球現象、慾望?很難回答,這是很大的議題。對我來說,在「全球化」這個情境裡頭可以探索的線是,如何在現在、當下的生活「跨邊境」,尤其是針對國家/民族主義。自從冷戰過後,自從解殖民之後,跟著科技積極發展下,我們是否還可以保持一種純粹、單一國家(Pure Nationalism)這種概念?對我來說,當代的藝術節、當代藝術的思維應該是討論如何在這種情況下,把國家邊界(National Borders)打散。當然近年也有些人開始反對跨境(Cross-border),覺得要保持在地性(Local Presentation)、在地認同(Local Distinction)、本地生存優先(Local Survival),也就是回到國家主義。在這個張力下,我覺得主辦當代藝術節,正可以進入當下脈絡,討論在地或全球。主持人剛提到,我的身分好像是一個Insider/Outsider,其實我就是一個游牧者。我雖然生長在新加坡,家庭是廣東人,受過英語教育,中文不是我的第一語言,在學校是我的第二語言。我自己的成長過程、生活與工作經驗裡面跨過很多不同國家與文化。我也經歷到跨國問題。於是,一個跨邊界的人,在自由思想的概念裡是好的,是非常好的狀態,因為不會在某種定義下而被困住,是一種理想狀況。但我也可以分享在很多情況下,這種跨身分,看來好像不扎實、不純的身分,也會造成某些立場的限制。

回到全球情境,我的跨境背景能提供什麼作用?我覺得做為一個當下的、當代的策展人,我要提供的任務就是如何造一個框架。我策展的時候,並沒有自己設定好的論述。我不是來自學院,不是經過研究、擘畫(mapping),我沒有一套思想論述或已經定義好的主題。我的作用是設定一個框架──必須有彈性,沒有答案,只能提供一些提問。還有,裡頭要有對話,不是我單一概念塞進你口,成為我的論述。對我來說最有收穫的,是在許多實踐裡如何跟藝術家溝通、聊天。很多人覺得整天陪藝術家聊天、喝茶是浪費時間的;我想,花這麼長時間了解藝術家的想法和他們對未來、當下的想法,透過這個過程,帶出藝術家想提供的話題。通常,大家都會談到「什麼是當代?」,我也是在這個框架下,談什麼是當下最批判、緊急、激進的思考,藝術家則會把自己的本地性和全球性帶出來。我的作法通常是透過很密集的與藝術家交流,透過價值觀、提問,透過我自己的準則,去閱讀藝術家。是否真的抓到當下的一些複雜性?很難說。一些不容易理解的狀況,其複雜性自然會有豐富素材。和某些藝術家聊天,覺察他們的本土意義,抓到脈絡和國際對話,成立有意義的交流;但有些很在地的想法不一定容易被翻譯到國際思維裡頭,把它帶出本土之外可能會失去其在地性。所以,策展的框架容納很多彈性,藉由可變動的想法和對話,不是單面向的溝通。

紀慧玲:

順著富權剛提到的,您多年策展的經驗,來自很多不同國家的合作經驗,這樣的經驗有無可能會帶到其他國家去,產生彼此之間的互相影響。就是我提到的,有沒有可能形成一種範式,變成藝術節大概都長成這個樣子。這是我更好奇的部分。不過現在請文儀談談,以臺中歌劇院的例子,您用什麼策展方式放到臺中歌劇院的脈絡?是獨立的經驗?或是藝術節彼此之間相互深透影響所形成的策展方向?

王文儀:

在座有很多非常有經驗的藝術節策展人以及有興趣的年輕朋友,期望藉由今日談話,我們可以互相交換許多意見。

藝術節有一個特質,它不是每天發生,而是集中在固定的時間以及固定的期間之內舉辦。因為這樣的特質,讓我傾向於將每次的藝術節賦予更鮮明的個性,方法就是用各種高濃度的思維進行策劃,包括思想的濃度、話題濃度、藝術濃度、創新濃度、教育體驗濃度到人力濃度。這些濃度創造短暫的精采,讓許多人期待下一次的見面、最好終生不想錯過。因此藝術節的成功,來自於它各方各面的不可取代性。而這樣的不可取代價值,我認為在分眾市場如果可以成功,要比在大眾市場,更讓人重視。藝術的本質是探索,分眾規劃可以讓探索的角度更清晰深入,互動回應及影響幅度也反而更大。

拿慧玲所提問的今年上半年的歌劇院TIFA為例,我們的思維是這樣的:2015年歌劇院便與兩廳院商討決議將TIFA活動延展到臺中。於是我們開始思考這個新的、位在臺中的、屬於歌劇院的TIFA要如何創造一些特殊價值?這個特殊性對臺中這個新藝文市場可有推進?TIFA這個品牌在我們手上有可以呈現何種新意?如何才能創造一個不只是臺北、臺中巡演的TIFA?不只是讓觀眾感覺省到車資,就近來看演出,反而是就算多花了時間與金錢也直得跑一趟的藝術節目。所以歌劇院的節目也得要有不可取代性、有特定的品味、有必看的原因、有值得接觸的思想、更有超越一般的價值。思考之後,在形式上,我們決定以臺灣表演藝術較少見到的策劃方式:雙年展的方式推出。雙年展可以較清晰地分眾、讓各式討論沈澱、讓新作有機會呼吸成長。雙年展主題分別訂定為「青春」與「科學」,簡稱為Young TIFA以及Science TIFA。青春,著重膾炙人口的必看演出,適合專業觀眾也適合青春的觀眾。青春觀眾不代表年紀輕,而是剛剛開始接觸劇場、劇場年齡較輕的觀眾,譬如中臺灣躍躍欲試的觀眾們就是。所以,我們從《彼得潘》開始去讓觀眾認識Robert Wilson,效果會比第一次就接觸《沙灘上的愛因斯坦》好,而且布萊希特的柏林劇團(Berliner Ensemble)難得第一次來臺灣,意義非凡。荷蘭國家舞團有臺中女兒吳孟珂,孟珂所跳的每一支舞作,鄉親都津津樂道。臺中觀眾藉由這個節目,愉快地擁抱現代舞,第一時間就從接觸最好的作品開始,反而降低了對現代舞的恐懼感。這也是很好的開端。而科學TIFA的出現,則是因為臺灣在科技藝術的創作豐富,臺中也有許多科技園區,我希望臺中在藝術結合科技的理解上不要置身事外,所以定下這個跨科學的藝術創作主題。了解這些前提,就可以進一步理解我們在規劃時想要完成的目標:Young TIFA著重於藝術作品的what──也就是讓觀眾理解原來好作品是這樣的面貌,其實並不必然艱澀難懂。而對於內行觀眾而言,則可以看到全新的題材、沒想過的製作手法與創作觀點。Science TIFA則因為有科學的基因成分在裡面,所以有能力藉由理性的分析將好作品的why 以及how說個明白。從Why……的提問到「我是怎麼做的?」的說明,都很好安排。5月剛結束的TIFA因此舉辦了比一般藝術節更多的工作坊與講座,除了觸及一般觀眾,還有未必觀賞演出的社區居民、學生以及教師等。而最有意義是針對教師的創造力工作坊,許多負責國教課綱的老師是第一次接觸藝術,而他們對於作品背後的創意提問與做法,不但興趣高昂更比一般人理解透徹。而這個理念與做法,可以解釋我為什麼邀請赫佐(Christian Rizzo)一起規劃節目。赫佐的作品一向在獨特中透露一種普世的價值與追求,而我知道他在創作過程中最常探索的方式是「提問」,對設計師、對舞者、也對自己。所以他的作品一直有新意,但卻不標新立異,在藝術作品的理念、看法以及選擇上,我們很接近,所以有了這次與國際藝術家合作策劃的藝術節。

事實上,策展過程就非常精彩。常常被問為什麼是這個作品?藝術家如何轉化?科學成份在哪裡?和表演藝術融合之後的意義與價值?這樣的合作也許可以回答慧玲前半段提問,就是藝術節是否為流通的?答案是絕對肯定的。各位身處在這個世代,可以深刻感受資訊的大量流通,同步地,觀點、技術、知識、財務、人才都在流通。不論是全球找人才、向全球推廣臺灣的人才、向全球募資共同製作等,全球數位網路化,讓我們身處在最美好的時刻。所以我們都應該擁抱這個流通的時代,只是要注意,不必為了流通而流通、就好像不用為了全球化而全球化,也不必為了在地化而在地化。全球化是因為我們把眼光放在全世界,要有心與全世界競爭;而競爭之道對我而言,卻是反求諸己,就是找到自己認為最重要的價值以及自己最滿意的方式。反求諸己可以跟自己提問,而且養成一種持續性的習慣,每天都可以進行。譬如今天去逛街,看到市售產品,於是觀察知道現在的設計、材質、顏色、視覺傳達等,是怎樣的樣貌?跟之想像的趨勢有何不同?為什麼大家都是這樣的視覺傳達,別的視覺傳達是怎樣打進這個市場?這整個是一個習慣的養成。相同的,藝術節的規劃也是眼光高遠、往全人類發展關照、但時時向內提問與進修的過程。因此藝術節策劃基本上沒有特定的方法,其實是個人內涵、素養、見解的展現。而你什麼時候培養內涵、什麼時候形塑意見、什麼時候養成看法,什麼時候提出你的角度,而且你的角度是否可以讓人信服。這些事情就是每一分、每一秒、每一天的工作,也是每一天的功課。這不是說為了策劃,或者做了總監,開始去搜集資料或在半年前刻意閱讀,不是這個樣子的,對於產業的理解、藝術家的好奇、生活的觀察、大量的閱讀、多方的想像等,這些基本就是一個習慣。你的習慣創造了你的個性,同時間就會展現在這個策劃的時間點上。於是,大家看到你的個性,你的個性在藝術節當中完全的展現。這事實上,所有的藝術節都是個人化的,當你一但看到藝術總監是誰,你大概就知道這個藝術節的走向以及可以接觸到什麼。這是文創產業一個非常特殊的必然,就是那個主其事的人決定了一切。設計類的公司,是那個設計總監在主導;視覺展覽,是策展人在決定。但這並不表示這位總監可以為所欲為,他必須負起所有責任,包括對團隊、對財務負責、更要對得起所有的觀眾。

∇藝術節策展現象:藝術節與策展人關係,其專業職能有哪些?展演脈絡、美學論述,如何被考慮或擱置?

紀慧玲:

文儀認為藝術節內容產物決定在策展人,策展人是獨立的個體,根據他自身知識、美學背景,形塑他的風格。稍微再退回到臺灣,策展人的觀念和角色在表演藝術界才正要發生。個人風格或美學論述,為什麼找誰當策展人,這些因果討論在臺灣才剛要發生。富權提到的一點,視覺藝術的策展是論述優先,尋找作品來形塑論述,富權則沒有要先建立論述,反而是和藝術家的溝通合作先開始。這樣的工作、策展模式,是不是在曼谷是這樣,在臺北也是一樣,雖然合作的藝術家不一樣,但是工作模式、過程一樣的話,慢慢的會不會藝術節某種規格、產製方式、生產流程、可能的效果,某種常規化就被形成了?也就是,專業知識如何影響策展人關於藝術節的產生?就策展人來說,有沒有自我複製的問題?或者說複製是必要的,比方說在不同地方,選擇是否會不同?

鄧富權:

我對自己的實踐也有很大的疑問:策展人何時才會消失?

目前整個國際狀況(尤其在視覺藝術),大家一直談到這十幾年來突然間,策展人角色一直被拱出來;甚至,有人批判策展人作為控制狂,把藝術家的活力都吸收掉,自己變成一位很厲害的人,所以我們對雙年展在整個國際上的趨勢,要有一種「拒看」的態度。在全球化情況下,突然間,很大量的出產不同平臺,包含雙年展、藝術節,不論規模大小,全部變成一個「藝術節化」的現象,然後我們都消化不良。所以,藝術節的操作,對社會、藝術環境影響是好還是壞?我還在消化這些問題,當然沒有肯定答案。當我被邀請進入不同場合策展時,最重要的任務就是去聽、去探索、去擘畫,這是基本功夫,非常重要。有些是透過藝術家,有些是觀看文化局、政府、國家與社會,了解他們透過藝術節想要達到什麼目標;在多層次的聆聽和探索中,才可以挖出一個概念,才會知道社會和藝術家們要談的、最重要的話題是什麼,才會初步提出一個框架。當然我已經提過,我沒有單一的論述要帶給大家,我覺得權力要分散。

我也是一個製作人,不只是一個策展人,而最難做到的就是「製作型策展人」(Producing Curator)。大家以為策展就是挑這個、挑那個,擺在一個盤子,展示今年度最精華的作品,然後就吃吧!對我來說,這不是一個有意思的過程。最難做到的是,如何在當下很不穩定的元素裡,去打聽,去面對未知心態,去擁抱什麼是新的、發生了什麼、現在有什麼,這些最不穩定的邊界。所以,「製作型策展」就是做創造(Creation)。當有新製作、共製的時候,在藝術節裡是最難處理的。看目錄、購買是相對容易的,僅需加上論述,而挑、買、呈現都只是一種消費模式。所以,更大的挑戰是如何跟藝術家、跟不同場地、跟不同國際的同仁,共享對未來的想像與想望(Imaginary and Desire)──它要有一個想望,如果沒有這個想望,就不用在一起了,就各自好了(主持人插話:這是打廣告,本屆臺北藝術節主題「ASSEMBLY為了____在一起」)。所以,這種不知道會不會成功的不安全性,要在最後時候才會在你眼前釋放出力量。觀眾看了一部國際間已被品味過的好戲,拍手、回家就結束了;如果沒有一個想像性或思考,看完之後,我們還有什麼可談?還可以怎麼去相互討論或爭辯呢?一個過於自信的策展人,只把自己的立場和觀點帶出,用藝術家的作品變成描述自己的論述。

作為這屆臺北藝術節策展人,我希望透過討論、對話,呈現一些寧可不穩定,也沒有固定樣態的狀況跟思維。

今年的臺北藝術節,對我而言像是選角。剛好碰到二十週年,它的規模和整體規劃有不同的因素考量。未來,我希望設立新製作(New creation)、共製(Co-production)、聯製(Collaboration)等不同方向,不會呈現只有單一藝術家掛名字的作品。我會進行國際共製(International co-production),臺灣年輕藝術家必須要和國際做聯合製作,這是重要的,不是只呈現在地生產的藝術節,它應該跟國際、全球,目前的、未來的提問,有所回應。

紀慧玲:

雖然富權提到並沒有完全把策展人放在前面,最重要的是和藝術家工作的結果,讓作品本身去說話。可是大家越聽應該越覺得,作為策展人還是很重要,採買的還是你,您採買的是所有的藝術家,還未成形、工作中的創意,這是富權介紹給我們的工作方式。接下來請問文儀,以您多數在場館工作的經驗,作為一個場館內的策展人,有沒有受到一些限制或也有一些可能,未來您還有機會的話,您覺得一個館內策展人可以怎麼工作?

王文儀:

表演藝術的策展人必須存在,而且必須越來越多。就像出版社有編輯,針對市場發行套書還是系列。PAR雜誌也有編輯,決定專欄與專題,每個月的走向與封面。外燴也需要總鋪師,面對今天的場合,決定菜色與流程。視覺藝術界的策展人兼顧了論述、展品、佈展撤展細節。表演藝術這麼複雜分工的綜合性藝術,策劃主導的人物自然更為需要,否則內容容易失去焦點,產品變得可有可無,浪費了一次與觀眾近距離溝通的機會,非常可惜。策展人的任何策劃,任務之一是要以專業讓藝術家帶著他的藝術作品與觀眾在最佳安排中進行接觸、理解、溝通、認識、交換意見。

之前談到歌劇院建立場館藝術風格,所以TIFA以雙年展方式進行,而其他演出系列,還包括夏天看音樂劇、秋天與藝術巨人壯遊、假日音樂會、微劇場甄選等等。這些主辦節目當中,很多節目策劃是節目部同仁負責,我們一起工作、討論、提問、駁回,目的是在大小場域訓練節目策劃的能力。從空間、藝術家需求、特色拿捏、到技術與財務等面向,都得學習負責。這些過程養成他們經營、策劃、面對市場與觀眾的技術。今年的音樂劇,是節目部兩位節目專員負責,他們得從說服所有人開始。驫舞劇場在一個非劇場空間凸凸廳的演出也是出自節目專員之手,非常成功,獲得了許多非劇場觀眾的青睞,這些非劇場觀眾因此開始接觸現代舞以及肢體。在大體制內培養許多小策展人,經過嚴密的行政作業要求洗禮,同仁的成長飛快,而且多元創新。任何一個面對大眾的事務或者活動,都有策劃的必要,要不然我們如何對付出金錢與時間的觀眾負全責?

雖然臺中觀眾常常覺得我的節目有些不容易理解,但我仍認為自己是一個有觀眾意識的策劃人。剛結束的TIFA,雖然跨科學、作品抽象,但是觀眾看完還是覺得它們是甜美的作品,在感官經驗與一般理解上,都可以直接輕鬆地接受。我們戲稱這些節目是高冷蔬菜,他們非常可口,但需要嘗試、說明以及體驗。所以一些事前的行銷、教育以及作品說明文字的加強,相對非常重要。而這樣的藝術節,除了產品本身對一般觀眾有趣,創作過程的揭露對專業人士也可以有一定的吸引價值,兩者兼顧的策劃,還是需要一位學有專精的策展人負責。甜美的作品很多,但是加上科學的元素,真正好的選擇,就不多了。所以策展人事實上是傳達一種價值觀,價值觀呈現在藝術節的每一個面向中,除了理念、論述、節目,還有活動設計、平面設計、甚至票價結構裡都透露了藝術節想要創造的目的。大家都知道,藝術不會取悅所有人,我想對於專業人士而言,像在座的各位,有一個機會可以接觸別的同行的策劃成果,是很美好的事情。而對於一般觀眾而言,藝術節的Festival一字的緣起就是暑期狂歡,因為歐洲的夏日短暫,當太陽讓大家來到戶外與人互動,並且用愉悅的心情觀賞演出,也因為心情大好,所以對於創新作品的接受度很高,因此藝術家越來越喜愛參與藝術節類的集中式的演出,這是為何歐洲資深的藝術節都在夏天的原因。事實上臺灣觀眾也多是用輕鬆愉快的心情接觸藝術節的,這些觀眾對文化有興趣、對生活有想法,對於節目的喜好不會相同,而之前提到藝術節如果是傳達一種價值觀,那也就是尋找知音的一種思想交流。策展人將藝術節推出,然後歡迎大家的批評指教。藝術這麼寬廣,策展的組合只是一種選擇。喜愛與否,都是正常的事。行銷因此無可比擬地重要,行銷就是溝通的第一步。

我想,作為總監、策劃人、策展人,這是一個全方位的工作,不能不管財務、不能不管觀眾、不能不管行銷、不能不管說明文字的精準、不能不管票價,怎麼做套票,怎麼去異業結盟,怎麼尋找贊助等,這些細節都非常重要。這工作需要一些深思熟慮、不能任性,它應該是一個非常內斂、需要專心的工作,要確保作品都有新意,跟觀眾可以在一個以前從來沒想過或經歷過的點上相遇。這個相遇在劇場發生,特別有趣,因為是活生生的演出,演員與觀眾不早不晚共創了這一刻。如果我現在只是一個影像在講話,我不會像現在因為發現有人的表情不滿意而緊張得冷汗直流……所以劇場本身就是一個集結每一個難能可貴時刻的藝術,而我們的工作是創造那個不朽的時刻,讓它永遠在你的心中停留。我想任何藝術節,不論用任何的方式策劃與執行,觀眾不論很愉快地進來、很哀傷地進來、或著是很具有批判性的進來都可以。但是,總是要讓他們帶點東西回去。像是終於在一個米其林餐廳消費,歷經訂位、點菜、食用之後,還想再光臨的原因一定是除了飽足之外還有口味、擺盤、服務、氣氛等抽象而深刻的記憶。藝術活動不論用什麼方式策劃出來,總是要讓觀眾有所體悟、帶一些東西回去、並且還想再回來,這是我認為藝術活動應該要達成的功能。作品的觀點,觀眾不同意沒有關係,但是策劃人要對自己誠實,對觀眾的付出負責、對錢的使用負責,對每一張票價負責。所以,策展人永遠是要準備好的,你可以用任何方式策劃,但是每一次都是準備妥善才出手,也要負責任地處理每一個細節,這些都是一個策展人的工作。

TT不和諧開講2018‧第四講「國際生產,臺灣製造──全球脈絡下國際藝術節策展及其市場」

TT不和諧開講2018‧第四講「國際生產,臺灣製造──全球脈絡下國際藝術節策展及其市場」

∇藝術節消費現象:藝術節的市場含量,發展或萎縮?

紀慧玲:

文儀談到策展人的角色,特別強調受眾,也就是市場。是怎樣的市場,先去尋找觀眾,對這群觀眾投以什麼樣的內容,背後是你有多少資本、多少財力可以支撐完成。這個問題我想回來問富權,富權應該沒有負擔,因為你沒在中華民國繳稅。(眾人大笑)你覺得策展人需要考慮到市場嗎?表演藝術很多是售票的。關於市場,你會如何界定?以你過去的不同經驗,你會特別想像必須要創造市場嗎?會特別想像和什麼樣的觀眾對話?你如何解釋所謂的市場跟價值?

鄧富權:

當然,呈現藝術家和作品的時候,當然希望有觀眾來看。身為一個公眾藝術策展(public art form),我們有責任好好把藝術家和作品讓觀眾接受。但,我也必須同時談到,做藝術節時的抵抗性(resistance)在哪裡。抵抗性就是,我們在面對什麼,怎樣朝向一個不是容易的作法?對我來說,臺北藝術節不只是一個節(Festival),不只是夏天節慶(Summer Festival),它是一個當下的藝術活動。當代(Contemporary)的定義,大家還要再去思考,當代藝術節與藝術節有何不同。很多一千個座位以上規模的大場館有壓力,必須得考慮呈現的作品與策展決定,如何能夠將觀眾帶入並滿座,這是策展和硬體的關係。每個城市都有很多大場館,尤其近年一直在興建大型劇院。他們的責任可能不是注重當代概念,而是被引導去怎麼賣票、怎麼提供娛樂性的經驗。我自己的觀察是,既然大場館已經實驗某種呈現模式;我面對已有二十年歷史的臺北藝術節,我要回到當代的定義──當代就是現在,就是還在實驗的狀態,它不會是受過市場認可再呈現的東西;那只是消費跟審美,不是在跟當代對話。當然,我也不是說我不重視觀眾,但我們要在這種不穩定狀態下,培養自己的觀眾,去解釋、培養,跟觀眾──包括藝術家們,去說服,把他們納入我們的對話中,而不是自己做自己的,戲做出來然後沒人看。培養成某種前衛,並跟我們共事未知態度的夥伴,這是我的觀眾看法。所以,當代藝術節在城市可以是小小的實驗空間(Experiential Space),十年後、十五年後,它會進入主流實踐裡面。

我認為,臺北藝術節是一個針對未來而做的藝術節。如果針對的是未來,不可能現在就有現成的答案;如果有既定答案,就是市場性、複製性的東西。這並非完全對錯好壞,而是定義設好了,有一致態度,運作邏輯就會產生給你的藝術家和觀眾一定成效。我不覺得我要同時接觸大量觀眾,並獲得認同。我的想法從以前到現在於臺北,都不特意設計去討好觀眾,這不是當代藝術的目標──如果我感覺我已朝著流行(popular)方向走,我會立刻停止,可能是這個城市已經污染我的想法。

紀慧玲:

我想請文儀回應,不過岔一下題,我們應該把富權送去高雄試試看。(眾人大笑)

鄧富權:

為什麼?為什麼?為什麼?

紀慧玲:

等下再解釋,中場休息再解釋。

王文儀:

我想,這跟公部門出資與否沒有關係,做劇場,跟所有藝術創作的目的一樣,就是要呈現到一般民眾眼前,再加上觀眾本來就是造就表演藝術很重要的一環。我們去理解觀眾如何看待你的作品,變得理所當然。我一直深信市場與藝術的兼顧,是可以達成。因此在幕後行政與管理的各種細節上,我們得細膩掌握到隨時調整以因應觀眾需求上的變化。比如剛剛提到的今年歌劇院TIFA的節目比較特殊,其實如果我們走安全方式,多做一些古典音樂節目就好了。但是我們相信劇場的價值不止於此。作品好,我們就可以找到最想看的觀眾。我們暑假要做韓國音樂劇,作品很好,但是能不能大賣不知道。我們不會因為這個不知道,而裹足不前。策展與市場,總是浪漫與理性的結合。浪漫讓科學TIFA以及韓國音樂劇出現,理性則讓我開始算計如何把這個浪漫推廣出去。滿座,是藝術行政工作的必須,雖然並不容易。歌劇院似乎集三千寵愛於一身,大家都想來這裡看演出,但是當我們也得到中部廟口一張一張將唐美雲老師的票推銷出去時,各位就能理解沒有一個浪漫是容易的。所以,每一個細節都要策劃、掌握。如果鬆散是這次的目的,那也得是一種設計好的鬆散。藝術與市場不用二選一,而是二合一。