文 張思菁(2024年度駐站評論人)

當虛擬影像早已在生活中竊據大部分感官想像空間時,可觸可摸可把玩的實體物件,卻在近年劇場創作中迴光返照般地回到聚光燈下,讓身體與物件構築的多重空間,轉化為未必經歷過卻用以修補體驗的義肢記憶(prosthetic memory)之展演空間。「16th 新人新視野」的三支作品不約而同地運用相異的觀點與手法,讓「物件」在其創作中成為角色、成為群戲、或是成為與人體相抗衡卻又無以擺脫的另一個表演者,都成功地誘發著觀眾撈捕自我生活的浮光掠影,與編創者共同構築再現、記憶、再回憶的想像歷程。

温其偉《流逝的粒子》(財團法人國家文化藝術基金會提供/攝影李欣哲)

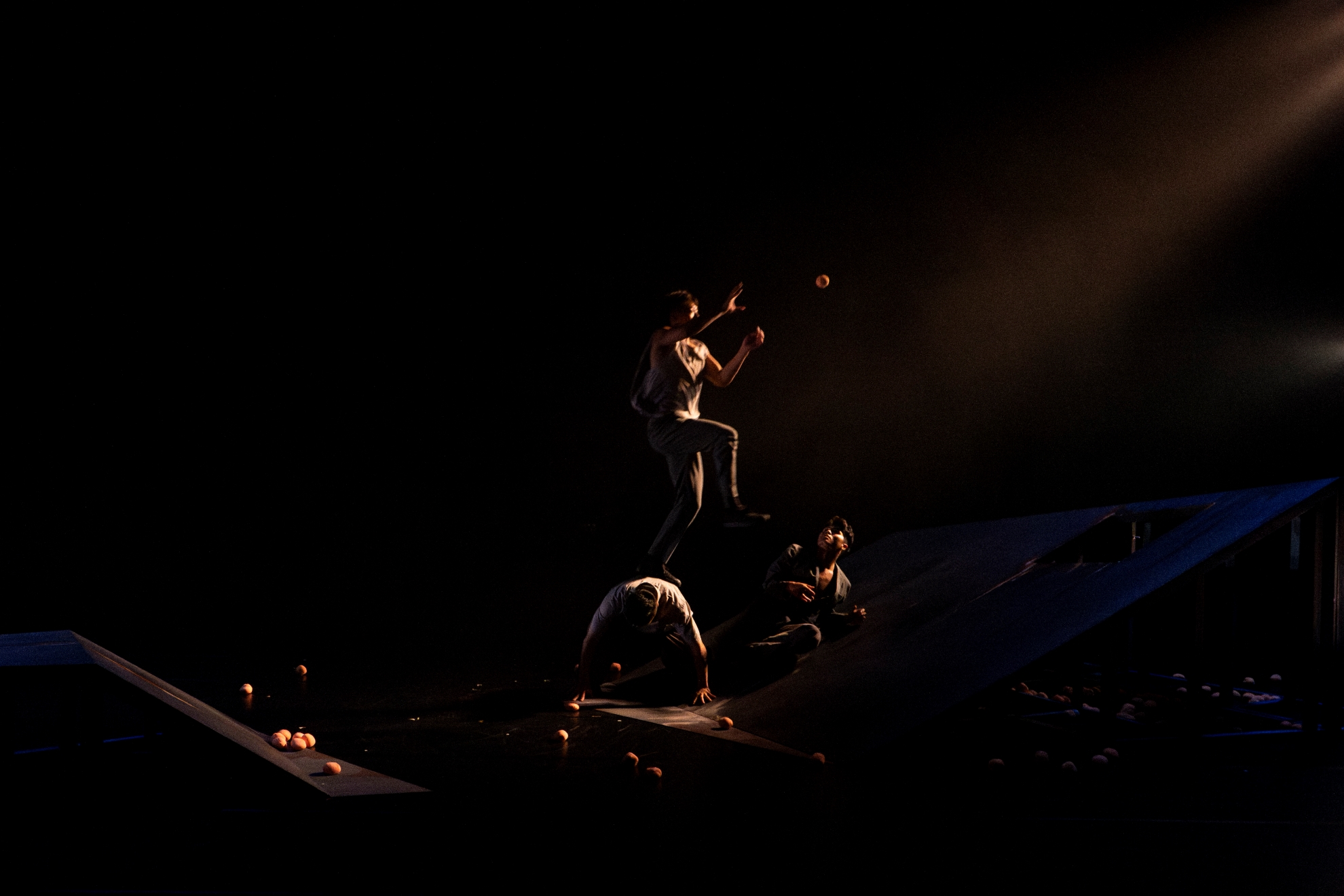

球被投出的聲響在黑暗中隱約浮動,人與球的運行皆逃脫不了與地心引力的服從或抗衡,宿命般地類似。《流逝的粒子》中穿著T恤加西裝外套的三位男表演者,以一種冷調氛圍的當代肢體質地,讓球在身體周遭空間遊走與球互動,或看著球滾落再補接,或將球向地面擲出彈起,或將球拋向空中雜耍。初始保持冷靜而自制地,而後逐漸凸顯徒勞無力且週而復始。身體與球體,從斜坡滾落、從孔洞中下墜、或在拋接中落下倒地。應該為主動主宰的人體,操作著球體運行,然而當人體落下只能倒地滑行,而球體落下時能反彈滾動時,被動球體以韌性轉換地心引力為反作用力的主動軌跡,卻顯得比人體更具生命力。直至末段舞者開始以嘴銜球,互相傳遞,縮小的肢體空間讓整體氛圍轉變的親密而曖昧,球體轉換為人體呼吸吐納的中介體,也是情感的載體。

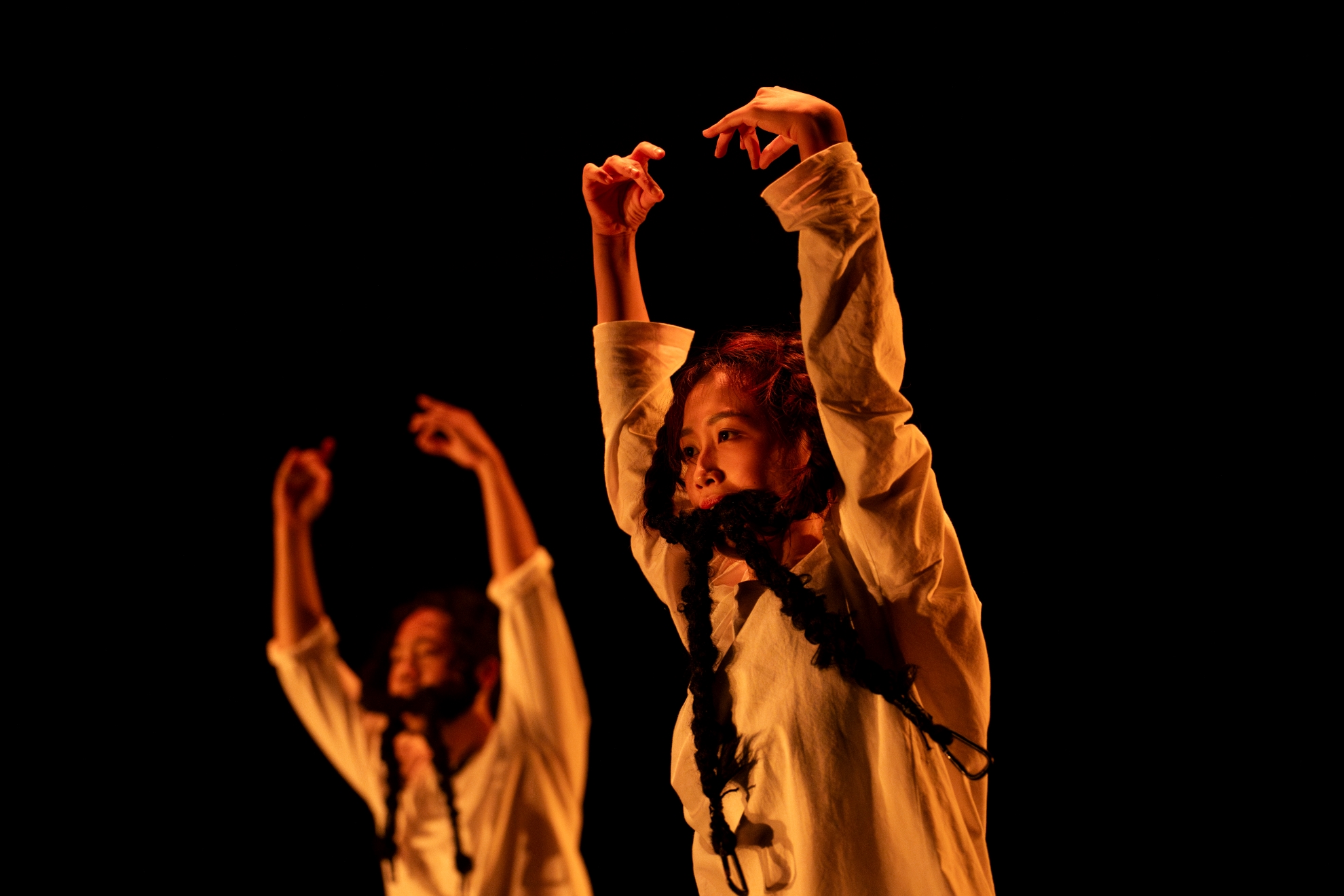

《引》則與髮辮編織主題相連,開場舞臺上方懸吊著一個以編織網絡型態的大圓筒,邊緣垂下織品線條在旋轉時能展開,獨舞者飄散著頭髮,拉扯著上方的圓筒,互動與旋轉,抒情綿延的動作氛圍,彷若交織著啟動祭儀前的曖昧潮濕。離場後舞者兩兩入場,以頭上長髮成雙長辮,以自身身體或多個身體與連接雙辮共同起舞。從身體生長而出卻又不完全隸屬於身體的髮,半脫離般地在空間中被糾纏揮灑,成為無法賤斥(abjection)的自我/他者,旁若無人般地歡欣共舞著。舞者之間以髮互相交織連結,在逐漸濃厚的祭儀氛圍中連結成圈共舞,身體以一種鬆弛而又有節奏的動作與動律,以方向層次變化堆疊,呈現自民俗動律轉化的動作型態,試圖為觀眾呼喚出遠古祭典之想像。

黃品媛《開往希望鎮的夕陽列車》(財團法人國家文化藝術基金會提供/攝影李欣哲)

滿佈自嘲荒謬無力與希望失望之旅程的《開往希望鎮的夕陽列車》,仿若一對情侶誤入《等待果陀》般的追尋,在大量的人與物件轉換中,以言語表情和肢體搭配,彰顯旅程中的各種情境階段與狀態,讓觀眾隨著表演者的旅程前行開展劇情。與前兩個仰賴舞蹈抽象化身體與物件關係之作品不同,在戲劇說念形式中被多次運用而被不斷轉譯的「物件」,除了在劇場展演原物件之生活意涵外,更多次轉化為協助劇情推演之各式象徵意涵。例如,鑲上霓虹燈邊框的兩張大椅子,從列車中的座椅,轉換為酒吧中相識竊語的座椅、又成為生活摩擦中象徵著有不同方向速度而無法同行的載體⋯⋯等。物件與身體的關係,在層層疊疊的指涉脈絡重建中,是功能性的、象徵性的、也往往是互文性的,用以招喚出幻想與夢想之間的些微破碎間隙。

「16th 新人新視野」三個作品之編創意圖新穎,表演者的身體展現與技巧皆相當純熟,作品段落轉承也皆具體而微的展現出來。然而,創作作品要從短篇發展到較龐大的中長篇篇幅之漫長旅程不易,作品中要推進的議題與串聯的意象之銜接手法較為生澀,讓觀眾在中途發生些許迷失。《流逝的粒子》在純熟的拋接球雜技之間,試圖堆疊出情感的積累刻劃,卻在冷靜理性的身體動力中略顯尷尬;《引》擁有身體質地相當乾淨成熟的舞蹈表演者,過長髮辮扭擰牽連的營造出祭儀想像空間後,未曾招喚起觀者的入神共感;《開往希望鎮的夕陽列車》在層層疊疊的相互挖苦與自我解嘲中,在影射社會現實與逃脫遁入夢想之間,雙人關係之不斷啟動與勉力延續,則容易失焦而顯得雜亂無力。

因此,除了投注資源支持新人創作在排練展演歷程中能逐漸茁壯外,若能在編創手法上更多陪伴諮詢引導,或進行整合企畫與宣傳聚焦等策略聯盟,相信更能引領年輕藝術家從較宏觀視野與藝術市場去理解表演藝術創作與製作,在持續深化編創溝通歷程中,邀請觀眾進入劇場想像儀式,欣喜共同入夢。

《「16th 新人新視野」》

演出|温其偉、黃品媛、賴耘琪

時間|2024/04/27 14:30

地點|國家戲劇院實驗劇場