本文寫作的遠因,應該要往回拉到2011年,因為百年國慶而製作的搖滾音樂劇,兩天兩場演出,燃燒了兩億新台幣。當時沸沸揚揚,搞到盛治仁下台、甚至相當程度影響當年總統大選的「夢想家事件」不知道還有多少人記得?當時的爭議大多聚焦在招標資源的壟斷掠奪、政治凌駕藝術的價值觀扭曲、貪污、黑箱。然而,卻有一個晦暗無聲的角落,始終在鎂光燈之外,那就是密集排練了一個月,三場(含彩排場)演出,排練及演出費僅有一萬元台幣的台灣體院舞蹈系學生、要自費製作制服的東海附小、被大量使用的無償志工,以及更多受到廉價剝削卻鴉雀無聲的藝術勞動人口。

筆者無意也無能追究當時的勞動關係究竟如何,而台灣表演藝術圈勞動環境的惡劣,當然也不是從夢想家開始的,只是,夢想家作為一個極端的案例,卻可以推論出藝術勞動環境的根本問題之一,當製作經費是20萬時,演員不見得會拿得到一萬元,而製作費是兩億時,一個跳了一個月的舞者也就拿到一萬元,這樣懸殊的比例,或許可以說是極端,但卻也說明了一個事實,人力成本永遠是整體經費的最末端,同時可以在第一順位被犧牲。如首段落所言,藝術勞動者是一個失聲的族群,如果有討論,大多落在資源分配機制、國家補助政策,卻鮮少有人真正關注藝術勞動亂象,並且積極尋求解答。2013年,策展人龔卓軍策畫「我們是否工作過量?」展覽,企圖藉此提出討論。然而,該展並沒有意圖產生更實際的具體行動,曇花一現,答案,仍然沒有下落。

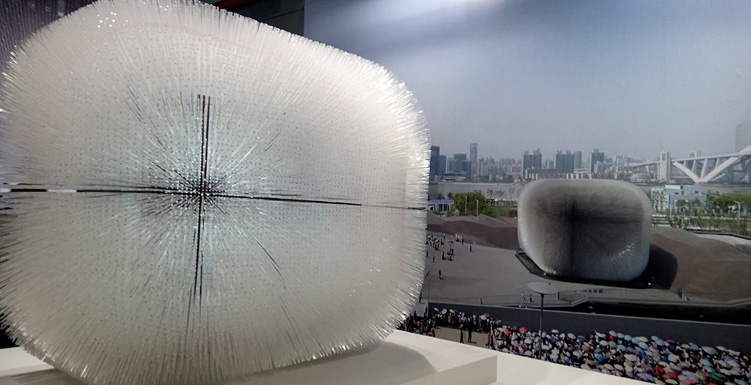

而真正引起下筆動機的近因,則是一則喑黑的徵人啟事,在2016臺北世界設計之都的大計劃下,英國文化協會於北美館策劃「新世代英倫創造:走進海澤維克工作室」建築展覽,為此徵募專案行政,以及相關翻譯地陪人員。洋洋灑灑條列式的工作內容,高標以上的條件需求,以及一切面議的福利薪資,層層面試,最後雀屏中選者,簽下合約,薪資五萬元新台幣(2016年1月到5月31 日,是總額,不是月薪),不含勞健保、不付加班費、彈性上班時間得配合協會其他專案業務,而口譯接待人員,則是日薪2000元台幣。喑黑的是苦主噤聲、無人舉發,仿若無人知曉。

在此,需要先對本文所論的「勞動提供者」以及「勞動需求者」的定義有所釐清及聚焦,而這絕非單一書寫能夠涵蓋的全貌,筆者試圖梳理的,也可能只是冰山一角。個人(演員、舞者、藝術行政、技術人員等等),組織(藝文團隊、展節組織、政府單位等等),是一個看似相對卻不限於此的流動關係。當團隊組織面對政府、機制時,可能是提供者,但反向面對演員、工作人員時,則成為需求者。一如策展人在藝術節邀請與策展助理之間,同時是提供者也是需求者。甚至藝術行政之中可能形成另一個資源及位階的隱形結構,同樣是隨時對調的觀演關係。

至於在明確勞資關係之外的灰色地帶,亦即是無償勞動的志工、實習生,在今藝術281期(2016.3月)的專題報導「喬裝成志工的無償勞動陷阱(上)」已經將這個部分做了相當完整的論述。【1】需要補充說明的是,志工、實習生的原始立意無害,除了校園與職場的銜接教育、部分減輕整體人力支出需求,更重要的是年輕藝文工作者能夠藉由低門檻管道,進入藝文工作市場的第一哩路,對於藝文產業的長期發展,具有關鍵性的正面價值,但於此同時,需要同步的是經過整體思考的培訓、回饋、經營機制,才能產生其所應有的意義及功能,絕非今日所見,短視近利的殺雞取卵,誤用濫用,視整體藝文產業的基礎於無物的惡質思維。因此所陷入的惡性循環,與政府舉債債留子孫的景況,並無二致。在該文(下)篇中,有更進一步的論述。

除此之外,表演藝術裡的小眾卻多數的小劇場團體,其中不乏不以補助為唯一經費來源,而是以共生共創為基底的特殊結構,超越勞資關係的工作模式,沒有辦法套用任何法條基準,其中包含了互信關係的人本機制以及情感支出的人性成本,儘管不能得到實質的金錢回報,彼此都將有所獲得的價值,也無法量化定價。然而,這類建立在情感、誠信及共生為基礎的對等關係也同樣不應做為蓄意成為勞動綁架者的藉口。之中的分辨拿捏,沒有可以立定的標準。

排除以上兩種情況之後,才能有所聚焦於本文的核心「表演藝術勞動市場異形化現象」的探討。

如英國文化協會這般的徵人啟事,不是唯一,也不只在視覺或表演藝術領域中,而是普遍的存在。ptt的job版、part time版,尚且都有「禁止面議、內容詳細描述,不可模糊籠統」的強制規定,反觀藝文工作徵募大本營的國藝會徵人廣場或是表盟徵人訊息中,卻始終充斥著曖昧模糊的徵人項目內容,這樣消極把關的機制,竟無端成為勞動剝削的默許者之一。

再提一例是2015年初Pinkoi文創的口譯事件,以時薪115元徵募專業口譯人員,自詡為文化創意,卻不尊重專業的無良作為,引起口譯界群起撻伐,使之公開道歉。然而,外有政策,內有對策,從此之後,不論公私單位,徵募資訊需求寫的仍然洋洋灑灑,最後必定加上一句「主管交辦事項」涵蓋全部未盡事宜,而待遇薪資化約為一句「面議」帶過。「面議」的字面解釋是:依照個人能力給薪,同時也規避了被公開撻伐的可能,而真正的潛台詞則是:你不說,我不提、你沒有要,我不用給、你不知道的,我不會告訴你。在缺乏基本勞資認知、無能談判的情況下,無論結果如何,都是兩造雙方合議你情我願,他人從此無以插手,因為無知,在這場追求表面和平和諧溫暖的攻防戰裡,成為絕對的輸家。

回到表演藝術產業的勞動現況,以便利商店的外掛化形容,再貼切不過,不但各項服務推陳出新,未來將要有手搖飲料服務、還要開闢托兒閱覽區,表演藝術產業裡的人力使用,如出一轍,有過之而無不及,彷彿只要符合最低薪資的完全合法,便可以毫無節制的無限上綱。但,要問的是,會不會有人抵制,不喝小七的手搖飲料,不使用小七的閱覽室?如同會不會有人因為團隊組織的無良用人,而不去看戲不買帳?此時,無辜的觀眾同樣被無端的捲入共犯結構之中,腦中浮現了耶穌受難時的禱告詞:「父啊,赦免他們,因為他們所做的他們不曉得。」

如果深究其因,關鍵之一來自於長期以來的資訊不對等、勞資知識的缺乏。曾幾何時,(到職第一天就應該有的)勞健保、週休二日、補休假,被列為「福利」,「福利」是指多的,我多給你的,你本來沒有的。那些基本的「權益」,長期以來被誤用,被偷渡成多給的「福利」,甚至成為面議內容之一,簡直是偷竊的行為。很難想像的是,到了2016年的現在,仍然有三個月試用期間沒有勞健保的遺毒存在。而這樣的陋習不只普遍存在於中小型團隊中,甚至是官方組織、大團大製作都難以確保。

當表藝行政工作者群起為台中歌劇院票價折扣事件發聲、為國表藝爭議集結,以「藝術不打折」為主要論述、以「無限期支持健全藝文環境」為聲明時,那好不好也回頭去看看自己(的組織)面對工作人員、舞者、演員的薪資福利,為什麼打了好幾折,藝文環境的不健全豈止來自他者外來的暴力。從已在權力中心、同樣握有資源分配權的高階藝術行政者、政策主導者口中說出的義憤填膺,竟有著莫名的荒謬感,矛盾、鄉愿,不足為名,究竟誰先剝削了誰,成了無人回應的羅生門。或許一點也不矛盾,回想夢想家事件,便可恍然大悟了,那是一個人性食物鏈的結構。

首段之言「藝術勞動者是一個失聲的族群」似乎顯得偏頗了,原來,弱勢裡有更微的弱勢,底層下有更深的底層。誠然,到底是經費不足的無奈,還是無良的惡意壓榨,從來難以一概而論,但之中仍有可供檢視的準則標的,不應成為資源豐厚的需求者藉此博取同情的唯一藉口。法律是最低限度的道德,合乎勞動基準法的無良勞動條件,則是人性底下的產物。惡質的勞動市場,不是靠立什麼法、建立什麼罰則便可以解決,恐怕還是要從根本的個人意識、基礎教育來思考。

而更關鍵的,是提供者們不自覺陷入自我建立的制約,認為提供方是弱勢,無法抵抗巨大的需求方(劇團、舞團、展節組織,乃至於整體環境),所以妥協、所以接受。卻無法有意識的認知,提供者在人數上的大多數,應該是99%對抗1%的比例,勝算是在提供方這一邊才對。然而弔詭的是,其一,缺乏有所組織(例如:有效的工會)的群體,只能成為讓需求方訕笑的散沙,其二,99%裡有80%是想要成為那1%的,一如前文所提的流動性,當角色對調時,立場丕變,於是,局勢再次扭轉,陷入共業的輪迴。

更多的是,組織初始同甘共苦,大家一起打拼,但當組織強壯(獲得足夠補助、更多演出機會、甚至得了獎有了名聲)後,一人得道,雞犬卻未必升天。每年拿上政府多少資源的旗艦團隊、藝術成就高過於頂的大家名師們、甚至是資源穩定的展節組織,伴隨其下的勞動條件,可能同樣不忍卒賭。與其說是同是天涯淪落人,不啻說是同行人何苦為難同行人。從此,沒有人能被指稱為絕對的加害者,也就沒有人可以宣稱自己是絕對的受害者。

對勞動者而言,在他們遭受無良對待的過程中,勞動領袖所扮演的角色,無疑是這整個故事中最黑暗的章節。【2】,這可能才是最真實的樣貌。(未完)

註釋

1、今藝術281期:喬裝成志工的無償勞動陷阱(上)(下)/作者:陳韋臻

刊於典藏藝術網

2、改寫自德國猶太作家漢娜鄂蘭(Hannah Arendt)名言:「對猶太人來說,猶太領導者所扮演的角色,無疑是整個黑暗的故事裡最黑暗的一章。」此語則來自納粹頭目阿道夫·艾希曼大審的調查觀點,德國和波蘭的「猶太委員會」與納粹串通一氣大規模謀殺自己人。他們幫助納粹集合受害人,沒收他們的財產,把他們送上通往死亡的列車。漢娜鄂蘭寫道,如果沒有這些猶太領導人,「會出現騷亂和很多痛苦,但是受害者的總人數很難達到450萬至600萬」。