文 尹良豪(2025年度專案評論人)

當語言無法言説,身體會如何說話?當語言被拆解、轉譯、誤讀,劇場又如何重新成為理解與感知的空間?2025年「Co-create非聽覺劇場創作實驗室」以《語言邊界》為題,集結三組聾聽共創團隊,透過聲響裝置、戲曲、手語與肢體,重新詰問語言與理解的關係,這不只是跨感官的劇場實驗,更像是一次由「身體出發」的創作初始化:語言的崩解,並非溝通的終點,而是轉譯、碰撞與共感重構的起點。本文以身體為核心視角,觀察三部作品如何在文化、技藝與感知系統的斷裂處,開啟身體作為劇場語言的實踐可能。

聲音具象化,在聲景中尋找自身定位

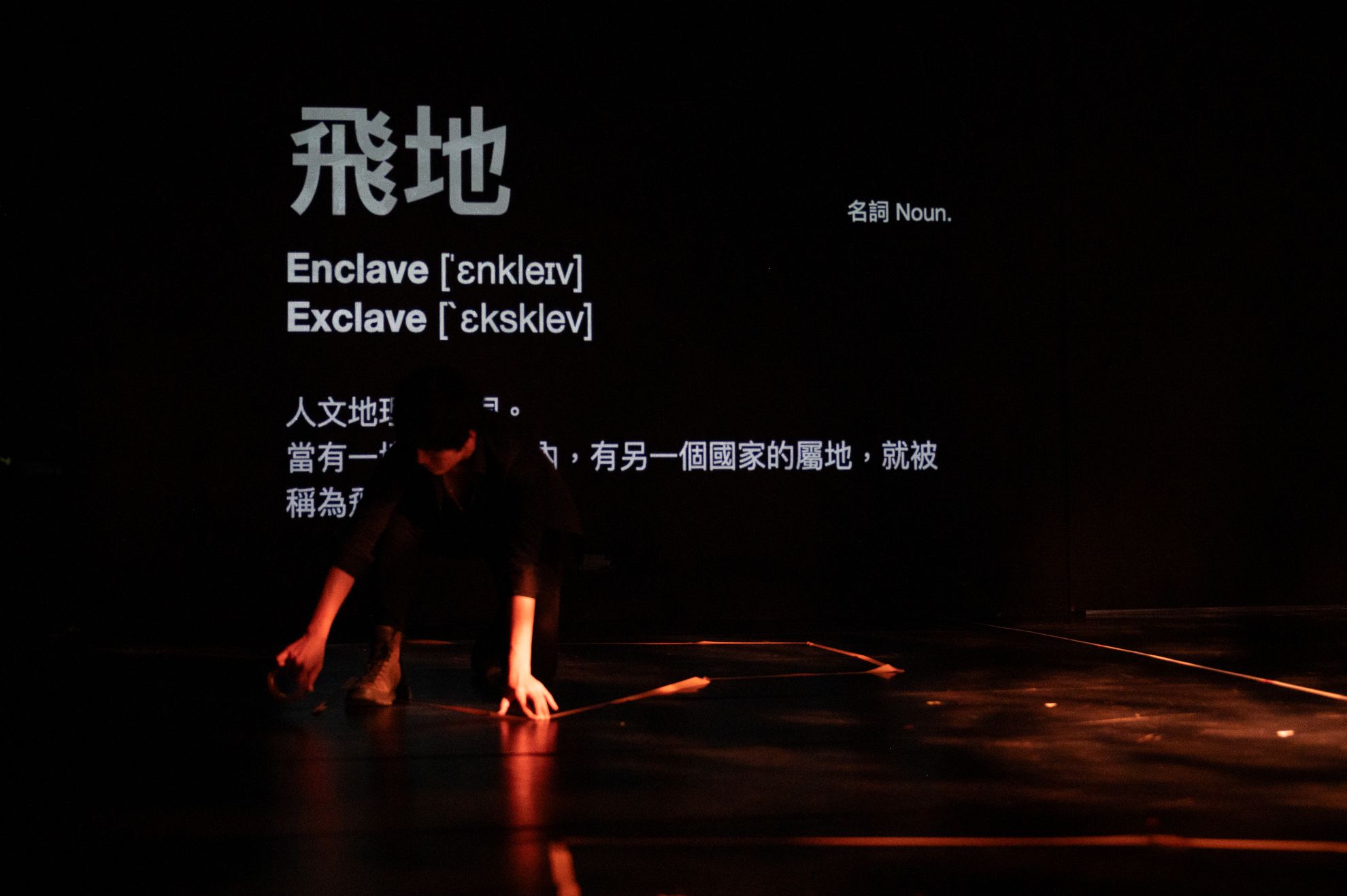

黃雅農與楊晶婷的《飛地》是一場聲音、手勢與光影交織的感官組裝,空間彷彿不存在固著的意義,而是由行動及聲響即時生成。在這個聲響裝置主導的作品中,身體不再只是語言的載體,而是作為「感知儀器」來定位空間與自身。作品透過不同時區、聲源與光影轉變,使觀眾體驗到「溝通的失衡與延遲」,如作品開頭,黃雅農便用地膠在地板貼出不同區塊,猶如地理上劃分區域領土般,投射出聾與聽之間的文化隔閡;又如在楊晶婷身上張貼便利貼,象徵聽覺障礙者總是被大眾標籤化的意象等。

但,當聲音變為可見、手勢化為旋律時,身體在語言失效之處,卻在此時成為轉化訊號的節點,如聾人透過手勢將聲音具象化,在一次次重複的舞蹈動作、節拍快慢中找到身體的平衡點。這樣的設計可讓觀眾去思索,當語言的形式與傳遞邏輯被打破,身體如何主動承擔起理解與感知的責任。筆者認為,如同飛地【1】一詞,隱喻著語言的殖民與離散,也提示觀眾面對自身語言感知的侷限——當我們不再是理解的主體,而是參與於聲音生成的共感身體,劇場即成為一種詩意政治的地景裝置。

身之橋樑,跨文化身體的折衷語法

由戲曲演員黃祺芳與CODA【2】洪紫鳳共同創作的《岸____岸》,呈現出兩種強烈文化語彙的身體技藝碰撞:一為具高度形式化的戲曲表演程式,一為以表情與節奏為語法的手語系統。作品核心不在於表達意義的準確性,而是在於雙方身體如何生成「通往彼岸」的通道。

岸____岸(莫比斯圓環創作公社提供/攝影林語丞)

作品藉即興方式運用節奏、身體方向與情緒轉換,製造出「意」與「象」的錯位張力,如洪紫鳳運用身體的每一處關節,將手語系統的語法進行拆解,形塑出意象化的含義;黃祺芳則運用戲曲表演中常見的小碎步急走跑圓場,在節奏與動作的反覆疊加下,孵化出具象化的樣態。戲曲演員的身體往往承載著歷史的權力符號,而手語翻譯者的身體則處在聾與聽之間、語言與沉默之間的交叉邊界,作品最後,兩位演員在手上套上同一雙繡花鞋,彷彿訴說著儘管行走的方式不同,但透過藝術的形式,身體成為語言的根本媒介,技藝則使語言得以流動,將兩條看似互不交會的平行線,透過身體的互動與共感所搭建的橋梁,領略了彼此岸上的風景。

聲身共振,身體開啟感知翻譯權

《意向錯位》是聾人創作者尹宗皇獨自站上舞臺所呈現的無語對話。他置身於震動的黑色地板上,低頻聲響裝置釋出約六十赫茲的震動,透過地板傳遞至身體的各個關節,不僅成為他與劇場溝通的方式,也成為觀眾進入演出狀態的引導介面。這股震動並非用來「聽」,而是讓身體「感知」聲音的存在。

整場演出中,尹宗皇以手語與肢體動作建立獨特節奏,筆者認為,這部作品並不訴諸語彙的可辨識性,而是創造一種來自身體深處的情感回應。

意向錯位(莫比斯圓環創作公社提供/攝影林語丞)

某些片刻,他閉上雙眼,動作趨於緩慢,彷彿童年的片段在震動中被喚醒,那些聲音缺席的經驗也逐漸浮現。這不只是記憶的重現,更是身體對聽覺缺口的回應。導演李勻雖未現身於舞臺上,卻巧妙運用場域聲響設計,讓「共振」成為劇場的主要語彙。他們共同探索「能否用彼此的方法,感知同一件事物」,這個命題在尹宗皇的身體裡被落實。他的手語不再是傳遞資訊的工具,而成為溝通的「行為本身」——在無聲世界中,動作的每一次震動,皆是一種邀請:請你靠近,請你感受,而非理解。

最後一幕,尹宗皇緩緩停下動作,凝視著空無一人的場域,像是回應另一個正在震動中的身體,卻不需言說。此刻,語言消失,但身體重新初始化了彼此的連結可能。那不是獨舞,而是一次延伸到觀眾、延伸至共創者之間的感官實驗。

重新初始化劇場的語言系統

三部作品從各自的技術手段與美學策略出發,皆朝向一個核心命題靠近:當語言瓦解,我們是否能以身體作為理解的起點?這不僅是對聽覺文化中心主義的挑戰,也是對「溝通」本質的重新定義。透過聲響裝置、戲曲程式與手語語法的交織,《語言邊界》並未試圖修補語言的缺口,反而在斷裂處生成新的轉譯路徑,讓觀眾不再依賴「看懂什麼」的思維,而是進入「感受如何」的空間。

然而,這場具高度實驗性的展演,仍可再深化其敘事弧線與觀眾導入機制,使其不僅停留於裝置與感官設計的層次,更向劇場的倫理、政治與文化向度提出更尖銳的命題。例如,在語言與身體之間的錯置中,我們是否也看見權力的分配與文化的隱形結構?誰有資格被「聽見」、被「理解」?而誰的表達,總是處於等待翻譯的邊界?

非聽覺劇場不再只是創作者個體經驗的展示場,而是一面鏡子,映照出臺灣當代表演藝術如何在多語言、多文化、多感官的環境中尋找自身的位置與責任。若說劇場是一種語言,那麼《語言邊界》正是一次從身體出發的語言重建計畫——它讓我們明白,真正的共融不來自語言的統一,而是來自願意傾聽彼此震動的身體。

注解

1、指行政上隸屬於甲地,而所在地卻在乙地的土地。

2、CODA是「Children of Deaf Adults」的縮寫,指的是聽力正常的孩子,其父母為聾人。

《語言邊界》

演出|莫比斯圓環創作公社

時間|2025/08/02 14:30

地點|牯嶺街小劇場一樓實驗劇場