前幾年和曉劇場合作《地下女子》插畫製作,身為後天聽障者總難在現場戲劇中聽清楚台詞,且也看不太懂手語,記得那時候戲末問導演鍾伯淵:「你們什麼時候可以做有字幕的戲?」他只是笑一笑而已。沒想到,他們默默的放進心裡,在今年九月做到了。

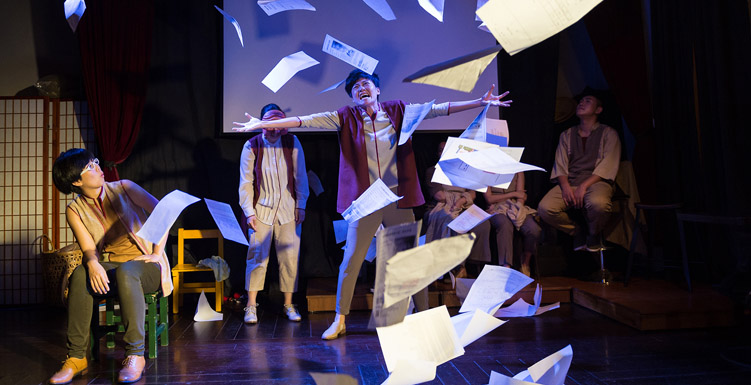

文化部「原鄉文學&巡演 無障礙閱讀推廣計畫」推出的《魚貓》這齣戲,將黃春明老師的文學作品《魚》、《殺死一隻老貓》搬上舞台,演員專業的肢體演出、燈光與錄像投影裝置的畫面呈現、偶戲操作的生動,讓我從視覺上多方面的接收到節奏和情感,即使聽不見音樂,也同樣的深深投入在故事氛圍之中,久久無法回神。

《魚》劇中的小孩雖是人偶,沒辦法從臉部與唇語判斷音調情緒,但負責手語演出的演員,把語氣和情緒表現得好好,讓人彷彿聽得見他的哀傷、無奈與興奮。對話部分的字幕,望不同角色用不一樣的顏色或字體呈現,不然起初有點混淆,不知道哪句話是誰說的。

《殺死一隻老貓》用文字字幕、直接拿水瓶做音效、錄像裝置拍攝為輔助,好像聽到了阿哥哥的音樂、聽到玩水的聲音、聽到人們哀戚的哭聲…非常無障礙。而演員曾佩的手語太厲害,一邊說台詞一邊打自然手語(非逐字翻的手語),流暢得一點都看不出來是這次演出才學的,肢體語言強的人,手語果然打得比較好又漂亮,滿是音調與情感的。也很欣賞演員玉茹的演出,把老阿公的姿態與情緒,不管是慌張、振奮、消沉、無力感、隱藏的悲憤都詮釋得令人動容。

不只有字幕、手語,聽障和視障演員共同演出非常順暢,不特別說明,大家可能不知道有聽視障的演員。我相信導演並沒有因爲他們是障礙者而偏袒,相信他們一樣有表演的潛力可以激發,給了他們許多壓力與功課,讓演員們在舞台上的情緒、肢體、走位等等,都十分到位,張力十足。

這次也很重視場地的無障礙,不過場地輪椅席少了點有點可惜,這是台灣表演場地一直以來的問題,希望兩廳院整修時能改善。瑕不掩瑜,《魚貓》呈現了一場不分一般人和障礙者,不管是誰,都可以在這享受舞台戲劇的現場感染力。希望日後有更多這樣的戲劇,謝謝曉劇場,給了非常盡興、享受的戲劇體驗。

《魚貓》

演出|曉劇場

時間|2016/09/08 14:30

地點|台北市中正紀念堂演藝廳