文 陳泰松(2025年度駐站評論人)

京劇或傳統戲曲,能否只求賞娛,像戲迷,是品味及其族裔的繼承?顯然無法,至少有識者在台灣早已啟動變革,急欲掙脫一條或種種的路。

就以最近來說,限地演出的「花廳 X 京劇—貴妃醉酒」也不是率由舊章;2025年3月29日,霧峰林家宮保第「大花廳」迎來貴客,讓人置身於閩式傳統建築五開間三落格局,無不散發著古蹟的靈光,保有台灣望族過往歷史的顯耀,尤其安坐在這座福州式戲台面前,其卷棚與八角藻井的精雕細琢與頂心的牡丹花,環顧周遭精雕細琢的宅第構件,典雅大氣,凡此種種,時不時地讓人發思古幽情。在此,意義的感受顯然不限於戲演本身,更有戲台與場所意義的催化;一方面,它們承載了林家望族的文化氛圍,另一方面也傾訴了戲曲在日治時期已蔚為興盛,京劇從未被排除在外【1】。

然而,使《貴妃醉酒》顯得迷人的「大花廳」,倒不是因為它能復興什麼,而是戲台如雕塑上的台座,扮演著再現的功能,以其自身所在去重現那段逐漸被遺忘的京劇在台的歷史蹤影。只是這番過往情景僅能回想,現實的時空早已翻頁,京劇得另謀生路,可惜的是此劇忽略場所蘊含的美學動能;試想除了「大花廳」,應該還有其他地點——貨艙、倉庫、廠房、建地或廢墟、遺址、空地等異質地帶——《貴妃醉酒》得到新創,因為無論情節如何改編,它就像是現成物(ready made),演出場地本身即可以其特有的語意脈絡把它帶往另喻之境的創生。。但話說回來,若劇本自身沒有新創而只依賴場所既有的含義,很容易導致圖示化的語意危機,因為兩者不是相互孤立的元素,須要彼此辯證,激發意義。

這是為何《皇上還沒來的時候》值得推敲——在此簡稱為《皇上》,製作團隊「壁」製作委員會,2025戲曲夢工廠的節目之一,宣傳標語是AI科技結合京劇,指的就是《貴妃醉酒》。相較於前者倚賴歷史場所的含蓄義,《皇上》回顧京劇在台歷史反而是報告的直指義。在開場前,舞台上便有個大畫面晾著,是數位虛擬影像的投映:書房與大量藏書,有京劇臉譜的擺設,筆電擺在桌上,頁面也是京劇的歷史照。一開場,身為編劇的李佳泓便親自上陣,演出說書人的角色,以台語講述這段歷史,舞台的投映畫面隨即轉為他多年專研的木刻版畫,但因應主題,內容改以《貴妃醉酒》,並佐以AI生成(Generative AI)的影像技術,產生了形象不斷蛻變的動感。其實,木刻版畫如今已是歷史符碼化的產物了,尤其在此劇裏,約略是指台灣二戰後1945-1949年這段期間的左翼思潮,直到國民黨自大陸敗退來台的白恐統治為止。至於京劇,橫跨日治至今這大段時間,背後呈現出它不同起落的政治情勢,或更精確講,文化政治的情勢。那麼,到底《皇上》的「貴妃醉酒」能否勾連出左翼精神,或者它會是什麼新涵義?就此來看,整齣戲似乎渾沌未明,還是「貴妃醉酒」的木刻畫化便是答案所在,必須從上下文脈絡才能找到它的新意——甚至因此,《皇上》要說的是,我們應超克這個主題與左翼構想,走出劇情享娛,甚至是左翼文藝美學與歷史的侷限?

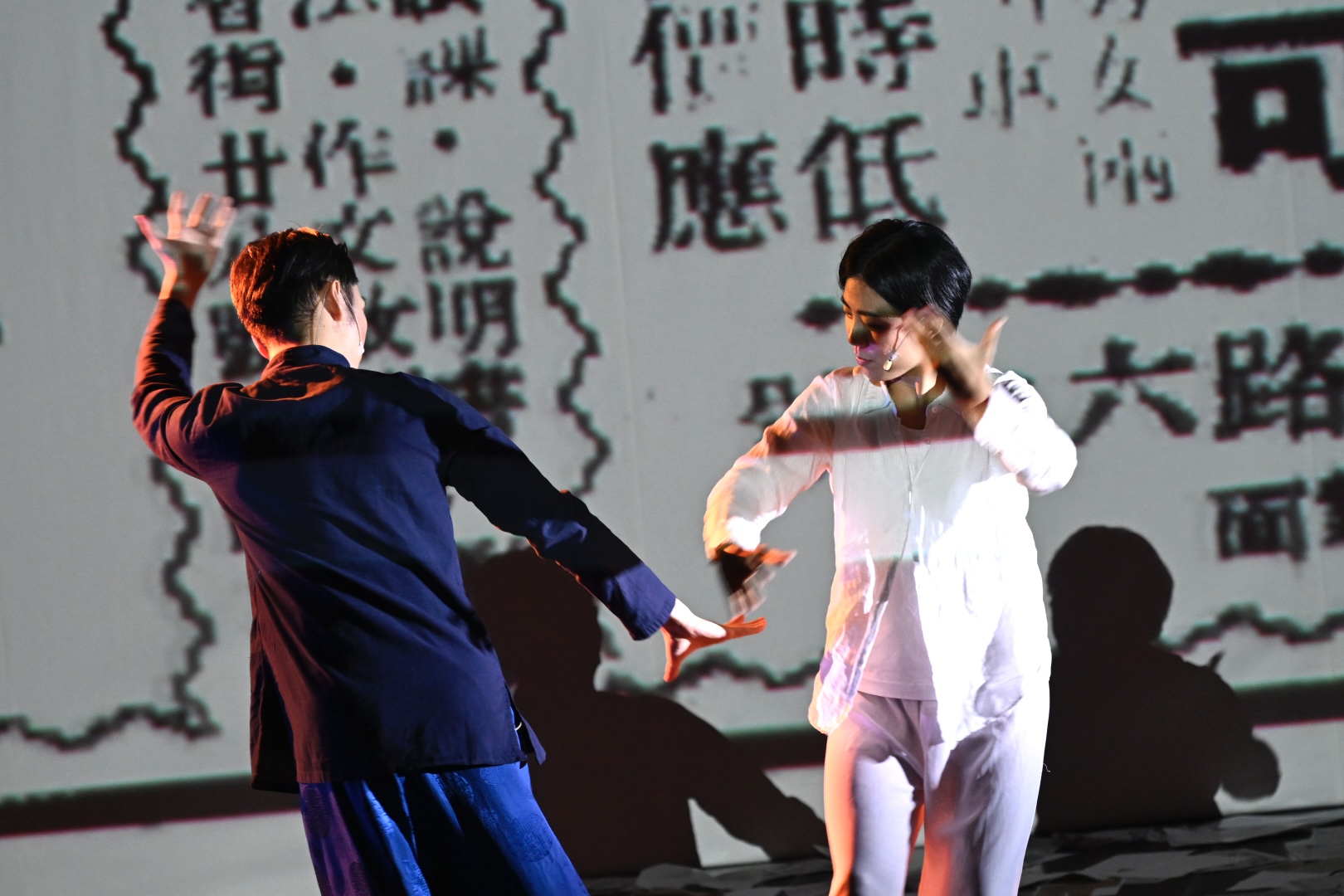

皇上還沒來的時候(「壁」製作委員會提供╱攝影羅慕昕)

且讓我們回想2021年的TIFA節目《千年舞台,我卻沒有怎麼活過》(以下簡稱《千年舞台》),由王景生編導、專為京劇名伶魏海敏量身打造的劇演。原本期待的火花,結果是京劇與文化政治的各行其道,沒有對話的並排,一邊是魏海敏展示她優美的京劇身段與華麗的戲服,浸淫在它的純粹美學之形式裏,另一邊則是文字版的圖像投影,展示一段台灣民主政治的奮進歷史,思想與社會的開放,並講述京劇在黨國時期是軍政文化的優位,以及在解嚴後面臨演出縮限或機會減少、形象逐漸衰頹的窘境,以至於雖有張照堂的攝影與陳界仁的錄像加持,標題的「我卻沒有怎麼活過」似乎是一語成讖,是懺情的告白,點出她的京劇在這段歷史的話語缺席與無力感。於是,《千年舞台》作為自傳體,只好訴諸於私生活,講述她的出身、成長、經濟、親情糾葛、婚姻與職涯等事,至於舞台上的文字畫面則淪為概念簡化的宣講,諸如日治、冷戰到全球新自由主義;正如紀慧玲所言,《千年舞台》的編導使得「京劇成為『中華民國在台灣』無定著的政治象徵」【2】。軍事設施便是這個「無定著」的症狀所在,它能用來護衛,卻也是政體迷航的載具,尤其是投映在舞台錄像裏的坑道∕防空洞,像極一條無盡的甬道;這裏,有魏海敏的京腔聲,再現了《霸王別姬》的「看大王」,其能隱喻倒不是千年以計的歷史,而是蔣家黨國在台的苟延,餘音嫋嫋,但幾乎是抑鬱的在台悶響。可惜了《千年舞台》,這個糾纏,是京劇跟黨國,還有華性的殖民體制。

要如何替它拆線,逃出一條解放路線?那無非就是這甬道,或改造它,使其成一條發射京腔粒子化的實驗,作為京腔粒子的加速器:使它迸射、躍遷、黏滯復又急速,扭曲時空。在此,京腔粒子的聲能不是為了再現的套路,從而擺脫要結構它、收編它的既有劇本、敘事與內建的華性與殖民體制。換句話,不能只以走出政權附庸為滿足,而所謂的自我解放其實攸關某種大於我的政治想像。這並不難理解,最近由黎煥雄執導的《後生》(Descendent)讓人見識到京腔的精彩流變;突然,它轉入歌仔戲腔,從中又轉出當代歌曲聲,然後,順序有變的反覆⋯⋯一齣京劇流變的音樂劇。當然,我們可追加問:京腔何不去嫁接原住民古謠,或世界的、任何民族的吟唱,任何歌曲、樂音或不知名的聲響等等,且無須在乎誰先誰後,也沒有誰是基調的問題。《後生》不純是能指遊戲,而是關於京劇青年(武生)出逃的生命故事,是關公、京劇失業者、尋父,到澳洲屠宰場打工等事。戲曲在此,帶有關字訣的符碼化,是關切己身,也是解剖刀扣連到京劇裏的關刀。

於是,游刃有餘的《後生》在於京腔粒子的流變與能動性,是催化《千年舞台》的活性劑,讓京劇本身呈穿孔狀,充滿孔隙如海綿,能吸取流動的影音分子,反倒《皇上》像是它的顯影劑,揭露了傳統京劇在文化政治上的道德訓戒;原來《貴妃醉酒》曾在清朝同治年間列入「永禁淫戲目單」,到了民國時期,又被敗逃台灣的國民黨政府禁演一段時間。事實上,京劇有其歷史演變,林芷瑩提到前清戲曲在北京是京腔、崑班與秦腔的爭鋒時代,直到徽班的加入戰局,成為北京主流劇種,在此,所謂「徽班進京」是京劇史上花雅之爭——所謂雅俗的聲腔之爭——的關鍵事件,其中有個名為「四喜班」的起落是考察焦點。簡言之,「四喜班」本是安徽的地方亂彈戲,為了在北京競爭演出便融合多種腔聲,進入曾永義所說的「雅俗推移」【3】的歷史階段,然後轉型,改以古雅的崑劇,成功贏得劇壇龍頭的地位,集客鼎盛,但隨著晚清審美情勢的丕變,幾度轉型的衰頹,有所謂的「盡變崑曲」,由雅轉亂【4】,最後竟然折返原有的亂彈戲。這是《貴妃醉酒》的時空背景;據許石林的說法,此劇是由「四喜班」吳鴻喜所做【5】——魏海敏則說,《貴妃醉酒》源於清乾隆時的「花部」地方戲《醉楊妃》,又名《百花亭》【6】。到了20世紀,京劇大師梅蘭芳將她修飾為「醉美人」的形象,以符合禮教,馴服此劇當年的野性狂放,所謂的「淫佚放蕩」【7】。

或許,這是亂彈戲的歷史迴旋曲,從清初穿越到清末,結局看似退化實則演進為妖豔、貴妃藉醉釋情慾的戲碼;而她豈只是貴妃,多少折射了女性。那麼,相較於《皇上》的敘事挪用,《貴妃醉酒》被禁演的緣由便不單純是左翼在台的政治禁制,況且左翼美學能否梳理性別情慾的政治性,跨越父權、國族、黨國體制的思想禁區還在未定之天。當然,這也是中華體制所固有的,包括對藝術與自由表達的禁演箝制【8】。顯然,《皇上》跳過這個糾結,留下其待解的精神迷霧,也讓木刻版畫的寓意無法深刻,包括其AI生成的迷人畫面。

也許,這僅是《皇上》幕次的一個過渡,焦點在於帶出它的主敘事,時間落在二戰後、國民黨政權到來之前的台灣,此時復燃興盛、以及此時復燃興盛、由對岸大陸過海而來的京劇戲班。故事是虛構的,有三個人物會聚台灣,夥同演出《貴妃醉酒》,一位京劇名伶(黃若琳飾)演楊貴妃,飾演太監高力士與裴力士分別是清末太監(黃昶然飾)與海外歸來的現代舞者(陳恩綺飾);尤其是前者,其原型人物是真實的孫耀庭,清末最後一位太監,但假說他有來台。於是,京劇轉型有一種是安插自傳體,無論是真人版的《千年舞台》,還是虛構人設版的《後生》,演員為了活出角色,單靠經典寫就的劇本已經不行了,當代或二十一世紀的文化局勢也無法見容了,還得親自在台上講述現實生活中的自己,而這會是一種解方,《皇上》也是這樣;這三位演員都會各自講述自己的來歷,然後演示一小段,例如黃若琳講演京劇的醉步,陳恩綺也以狀似諧擬的姿態表演現代舞。

皇上還沒來的時候(「壁」製作委員會提供╱攝影羅慕昕)

隨後,劇演進入《貴妃醉酒》的段落,李佳泓早已退下說書人的角色,在場邊執行手機的即時攝錄,將AI生成的畫面投映到舞台背景上;這裏,三人玩弄的白布幔成了要角,這件京劇的「行頭」(服裝),行使喜怒哀樂等感情的「水袖功」,也不缺用來表現此劇著名的臥魚、啣杯等身段;有時,就是楊貴妃的水袖披肩,有時是彼此狎弄的布條,或據以跳出現代舞蹈的道具,再加上三人的肢體互動與擺姿,讓我們看到AI生成的圖像捕捉能力,給出百花亭建物、手持的牡丹花、飛燕或鴨等吸睛的形象變幻——甚至,白布幔也讓人聯想到楊貴妃日後被迫自縊的物件。然而,幸好有這匹白布幔,其所給出的造型能力不輸給AI強勢生成的影像,並維持住戲曲的肢體語言與物件能量,並帶出某些反思:關於AI生成影像的撐面(support),除了立面背景,還能是什麼?AI生成除了圖像,還能有什麼內容?它跟劇本能組裝出什麼機器,抽出什麼敘事線?

另外值得提示的是服裝,在戲曲美學上,它從來就很關鍵。就《皇上》來看,三位演員以改裝設計的「行頭」現身,有點像是「茶衣」,是傳統京劇的船夫、樵夫、跑堂這類人等的衣著,總之力求卸除如今已顯累贅、過度裝扮的古服飾,特別是楊貴妃的簡化「宮裝」,讓肢體有餘裕在各種行為中自由切換。出自於編導李佳泓的歷史考證,這是他對台式京劇的設想,藉以投射出那段興盛一時、澎湃人心、但日後遭到戕斷的戲曲實驗;他說,當時百家爭鳴,更是為了吸引觀眾而不斷創新,從當年報紙廣告便可得知,戲曲與西方舞蹈有所交會,有所謂的「連打帶唱」、「結合西洋跳舞」、特色機關變景」或「滑稽唱歌」等宣傳語,可說是「最早的戲曲夢工廠」【9】。在此,我們可別忘了肩負程式暨音樂設計的鄭各均,他忙著以令人印象深刻的MIDI鍵盤,打奏出電音的鑼鼓,以及匯入二胡或古琴樂聲編程的吉他彈奏。

那麼戲觀《貴妃醉酒》,劇名「皇上還沒來的時候」反倒給了充滿玄機的政治轉喻:因為皇上根本不會來,卻聲稱「他還沒來」是什麼意思?指向當時尚未來台的國民黨政權,但似乎暗指現今對岸的黨國,是帝國復返的隱喻?況且,誰要去當它的太監與貴妃,最後又重蹈了宮刑者被遣散,妃者等著被自縊的宿命?一個大哉問。至於結演後,觀眾目光受邀到舞台邊角,地上擺著李佳泓的木刻版畫原作,再度喚起左翼精神在東亞的治理難題、迷妄或自我背叛,其根源即是它的殞落,且幾乎是歷史性的,無論在政治上或政權上,一種極權與威權的幽靈始終盤桓,揮之不去,徒留高蹈的文藝精神,其社會實踐的低吟,思想守舊的停滯不前,早已不復聞問,無法如實地面對當今劇變的世局。這個圍困,與其說是來自外部,還不如說是來自於己身,2024臺灣戲曲藝術節,劉亮延編導的劇演《贋作鍾馗》值得回顧,同樣是自傳體(武生資深名家朱陸豪)被嵌入京劇以便處理它的時代轉型,但更是其所援引的布萊希特及其散文詩〈懷疑者〉再度陷入動前述的左翼困局。

於是,須要逆讀與自反,更新安娜其主義(anarchism)的美學,驗明自身的天地可表,直面當前的總體情勢。回到《皇上》及其隸屬的節目2025「戲曲夢工廠」,策展人汪俊彥便強調革命之必要,是戲曲的「乙巳革命」,來到了「革命須要技術」的歷史關口。誠如他言,我們得要告別「京劇是不是姓京」的過時問題,因為技術變革使戲曲的「聲響、影像、語言、肢體⋯⋯」變得不可預測【10】,充滿變數與流動,那麼當京腔作為一種粒子,雖已是解疆界了,衝出戲種的框限,但我們還得更加激進。借用Baru Madiljin(巴魯・瑪迪霖)說的X aiwan【11】,我們應不斷地彎進彎出,邁向丙午革命及其爾後不止歇的時代進程,營造一種能不斷歧生或流變的X腔粒子。

注解

1、邱坤良,〈林獻堂看戲―《灌園先生日記》的劇場史觀察〉,《戲劇學刊》第十六期,頁7-36,2012,國立臺北藝術大學戲劇學院出版。

2、紀慧玲,〈誰的政治,說了誰的人生——《千年舞臺,我卻沒怎麼活過》的匱乏性修辭與斷裂敘事〉,參見「表演藝術評論台」,2021/4/16。

3、曾永義,〈論說戲曲雅俗之推移(上)──從明嘉靖至清乾隆〉,《戲劇研究》第2期2008年7月,頁1∼48。

4、林芷瑩,〈「四喜的曲子」—論嘉道年間四喜班的崑劇演出〉,戲曲學報(10),2012年。

5、許石林,《戲曲裏的中國》,中國華僑出版社,2023年,頁20-21。

6、參見財團法人魏海敏京劇藝術文教基金會。

7、梅葆玖,〈父親梅蘭芳對《貴妃醉酒》的革新文字〉,《Par表演藝術雜誌》第24期,1994年10月號。

8、關於這方面的深入研究,參考王安祈〈禁戲政令下兩岸京劇的敘事策略〉,《戲劇研究》創刊號2008年1月,頁195∼220。

9、參見《皇上還沒到的時候》節目單。

10、參見《皇上還沒到的時候》節目單。

11、2025新點子實驗場,蒂摩爾古薪舞集,巴魯.瑪迪霖編導的《排彎動物園》(Tjimur Dance Theatre:X aiwan Utopia《排彎動物園》(Xaiwan Utopia)

《皇上還沒來的時候》

演出|「壁」製作委員會

時間|2025/10/05 14:30

地點|臺灣戲曲中心多功能廳