文 郭璉謙(南臺科技大學通識中心助理教授)

臺南市歸仁文化整修兩年,於2022年5月14日迎來「於歸之囍」,重啟開幕,並推出一齣織就臺南新豐區【1】文史的開幕大戲──《竹夢歸人》 (下稱「開幕版」)。爾後,學校教師詢問是否重演,以饗學子,故於「2023心豐藝術節」重製為《竹夢歸人—「偶」回來了》(下稱「心豐版」),並期盼成為心豐藝術節定目劇,每年邀請國小高年級生進劇場觀戲,扎根鄉土教育。【2】

《竹夢歸人》共分八幕,長約六十分鐘,以一家四口(老父、兒、媳、孫)前去觀看藝文表演,帶出新豐區的文史記憶、慶典技藝(前四幕:時光流轉、歡天喜慶、神威除厄、偶戲風雲)及歸鄉情意(後四幕:風雲變色、希望萌芽、竹夢踏實、重生再出發)。

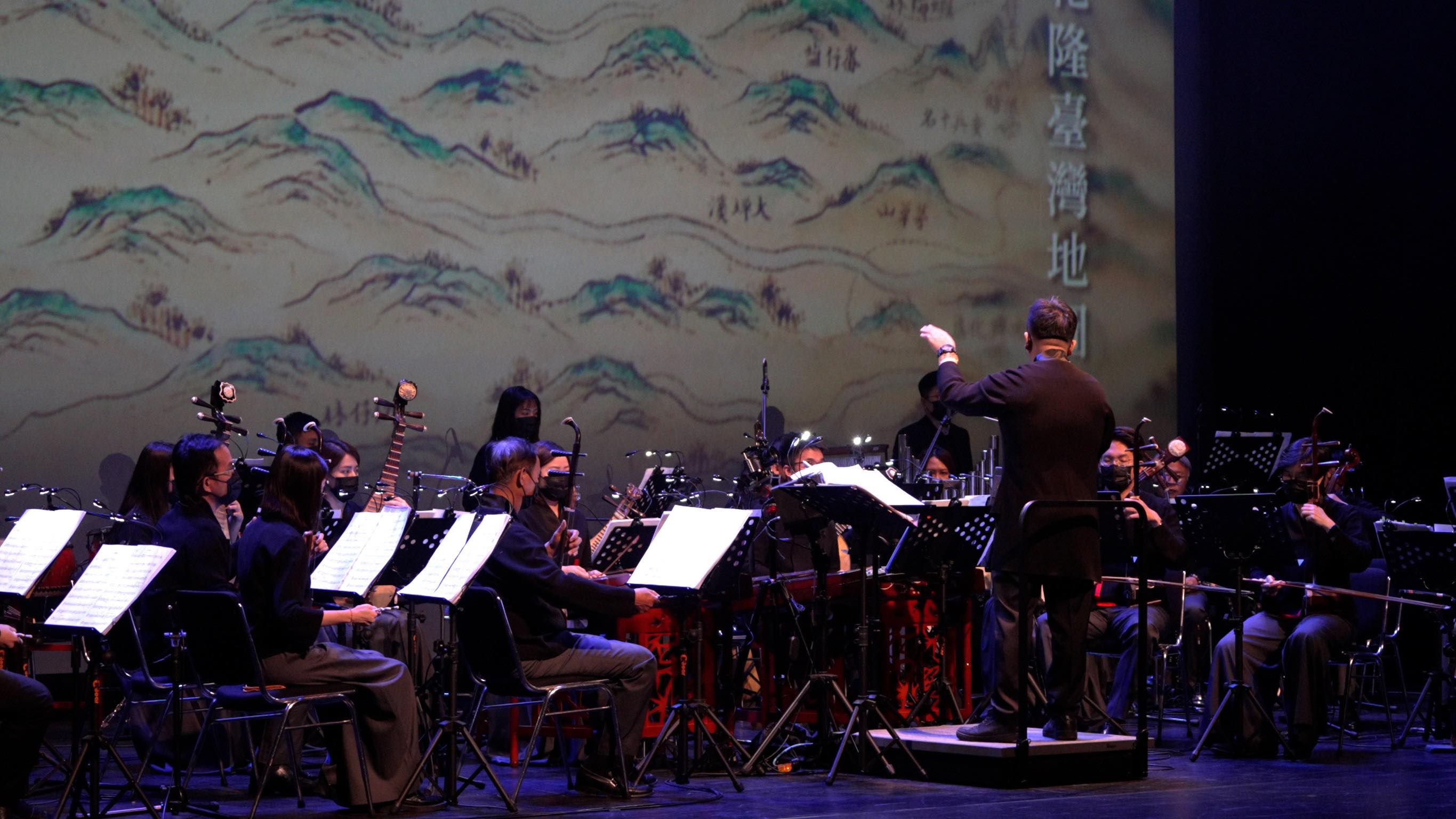

開幕版中,由臺南市民族管絃樂團現場演奏,並邀集飛揚民族舞團、藝姿舞集、八方傳統藝陣創新藝團及王藝明掌中劇團接連登場,展演宮廟慶典、民俗藝陣及掌中偶戲。因表演者眾,易於騰挪支援,故見舞團演員在某些場景中化身俗民百姓,點綴其間。但歸仁文化中心演藝廳舞臺偏小,且無設計樂池,為讓樂團(共約四十員)現場演奏,故開幕版將舞臺設計成一口字型,四方架高,樂團置身中央,演員游移邊框。儘管活用空間,但仍狹小,當真是考驗場面調度,避免聯演時各團掣肘。【3】 此外,開幕版用偶戲沒落隱喻傳藝斷層及人口外流,而孫輩手持戲偶歸回及祖孫竹林對談,隱喻傳承不墜、返鄉歸來,增添文學性。

轉觀心豐版《竹夢歸人—「偶」回來了》,分幕相同,但劇情已異。開幕版設定老父以竹編營生,兒媳北漂乃因薪資優渥;心豐版將父子職業易為偶戲藝師,因民戲大減,老父編竹維生,兒媳離鄉。如此異動,牽連兒媳返鄉動機:開幕版在老父想起十年前兒媳離鄉的悲楚中,全家人僅以一句「阮攏轉來呀」給予安慰;心豐版則在兒與偶對話中,檢視內心,決定返鄉,傳承偶戲。兩版主題皆有文史記憶、慶典技藝及歸鄉情意,但心豐版更微調到「傳承偶戲」,返鄉動機也較開幕版來得明確,從而讓該劇倒敘至「十年前」一處,更為流暢,雖略減文學性,卻貼近俗民所思。

竹夢歸人—「偶」回來了(歸仁文化中心提供/攝影韓吉)

竹夢歸人—「偶」回來了(歸仁文化中心提供/攝影韓吉)

兩版最大的差異,在於表演形式。相較於開幕版龐大陣容,心豐版移除口字型舞臺,精簡人力,僅有臺南市民族管絃樂團及四名演員(老父、兒、媳、偶戲藝師),原先團體輪番登演的慶典藝陣改為播放紀實影像。紀實影像雖可勾發民眾的家鄉認同並期許萬代傳香,然劇場演出少了這些「擬真」或「轉譯」的演藝團體,難免會減弱精彩/驚奇感,可能也讓曾看過開幕版的觀眾,略失期待。

然而,心豐版表演形式自帶亮點。開幕版中,兒媳二人與觀眾同為鄉民,一起觀戲;至心豐版,鄉民身分又加「說書人」,可和觀眾產生更多互動,炒熱氣氛。又,「偶戲風雲」一幕,開幕版讓四名後場樂師緊鑼密鼓,嗩吶喧天,重現民戲;心豐版則由蘇俊穎口白主演搭配樂團演奏〈布袋戲韻〉,音聲交疊,別有風味。「風雲變色」尾端,心豐版在樂團奏畢,老父望著逐一離席的演奏家們,呼喚「恁欲去佗位?留落來啦?甘好?」相較於開幕版僅用薄紗隔開舞臺上的樂團,更營造出無力感。

心豐版榮獲「112年度傳藝 Go Young培育計畫」補助,故特邀新豐區約1100名國小生入場觀劇,共賞傳藝。原本,納悶全程臺語、又無字幕,且有不少偶戲,小學生是否能耐得住?幸而,飾演兒媳的蘇俊穎、劉珈蓉,以幽默的叮嚀與互動,緩減這份擔憂。再觀察演出過程,小學生或許略感不解,但仍全神觀注。此次心豐版演出,結合國樂、偶戲、方言,並邀請國小生觀劇,傳達「紮根傳藝,從小培力」,可惜限於時間,若有戲後Q&A,則能觀察國小生有何感想?能否用方言提問?

《竹夢歸人》,從開幕大戲到心豐傳藝,因劇情與表演形式易動,反有種「開幕逗熱鬧」變成「傳藝多寂寥」之感,但或許正因傳藝在當代確實多寂寥,故寄望觀眾能夠齊來逗熱鬧。倘若《竹夢歸人》真成心豐藝術節年度定目劇,製作團隊如何吸引觀眾?劇情與表演形式有何異同?推廣傳藝、方言成效如何?皆值得期待與追蹤。

註釋

1、見〈歸仁文化中心《竹夢歸人》將呈現藝術美學和地方認同感動力〉,https://nvns.net/news_view.php?new_sn=34569。

2、可參看「2022歸仁文化中心重新啟用《竹夢歸人》開幕鉅獻【精華版】」,https://www.youtube.com/watch?v=ksmZ-LZkdfc。

3、新豐為古地名,清領時期即有,範圍原是永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎及部分安南區等地,今則多指仁德、歸仁、關廟、龍崎。

《竹夢歸人—「偶」回來了》

演出|臺南市政府文化局主辦

時間|2023/04/14 14:30

地點|歸仁文化中心演藝廳