劉悉達(專案評論人)

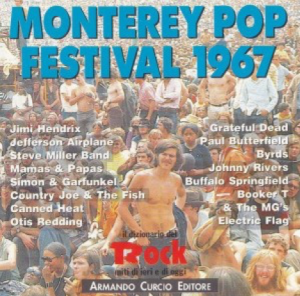

早在古希臘時期,便有包含音樂、戲劇與運動競賽的音樂節,近代普遍公認史上第一場搖滾音樂祭,是在1967年以策展模式籌辦的蒙特瑞音樂節,邀集了包括The Who、Jimi Hendrix 、Janis Joplin等未來搖滾樂傳奇,此次演出大獲成功後,成為日後大型搖滾音樂祭的模板,催生出經典的「胡士托音樂節」。彼時,與搖滾音樂祭場景相輝映的,是高舉反資本主義、只做愛不作戰口號的嬉皮男女們,隨著音樂擺動。日後,這類大型音樂祭,成為音樂產業欲開闢的另一個市場,引來的是將嬉皮化為商業符碼的商人,以及將嬉皮族作為獵奇對象的人們,越來越多的音樂祭舉辦並非為了宣傳生活的理念及態度,而是商業目標。直至今日,各大音樂廠牌投入資本,接手或另起音樂節,邀集越多熱門卡司就代表著更多的人氣,除了少數仍堅持非營利或以音樂交流的音樂節,主流而大型的音樂節逐漸脫離單一樂風和生活理念的倡議,成為通俗且大眾化的娛樂選項。

1967年蒙特瑞音樂節(劉悉達提供)

相較於美國一開始即為唱片商業團隊、以策展模式興起,台灣的音樂祭發展自有其脈絡。2019是老牌音樂祭風風雨雨的一年,在年初轉手的老品牌——「春天吶喊」遭批評走調、宣佈經營不善而停辦的「覺醒音樂祭」,以及因故未能獲得補助的「大港開唱」宣告2020年將停辦。今日音樂祭的持續開辦與否,已非觀眾是否買單,更多的是涉及品牌形象的維持或再造,音樂祭轉向更多消費者後的資金流轉問題,甚至與地方政府在意識形態上的相容與否造成競合關係。弔詭的是,在老牌音樂祭面臨瓶頸的這年頭,近年前仆後繼投入於此的新品牌音樂祭卻不在少數,讓人看不出音樂祭的市場究竟正在蓬勃還是萎縮,或僅是音樂祭的同質性過高,樂迷忠誠度下降的正在進行式。

展演空間的持續存在,不僅是催生新一代獨立樂手與作品的基礎,更是保留流行音樂文化景觀的重要場域,除了大型的戶外音樂祭,Live House亦是樂手們倚重的舞台,然而無法因應適法性下的經營困難,中小型Live House逐漸倒閉。為此,公部門表示願意提供解決方案,方向卻未針對民間Live House轉型或協助補正使其合法化,而以政府自營音樂展演空間或自辦大型音樂會為主,試圖補齊這個在城市中逐漸凋零的空間。2013年文化部始推動流行音樂產業升級,委託北高兩政府執行「北部流行音樂中心」及「海洋文化及流行音樂中心」建置計畫。除此,在扶植流行音樂的製作費用上,也給予專輯類與EP類各七十萬元與十五萬元的補助。必須要問的是,公部門的場館,真能承接近三十年來台灣地下音樂特殊的觀演互動關係、觀眾的思想集散所打造的文化氛圍嗎?或要樂觀來看,在公部門的大力加持下,會加速使音樂祭或Live House脫胎轉生為屬於「更當代」的新場景嗎?留下屬於這一代的紀錄嗎?

在本篇中筆者將梳理台灣音樂祭的脈絡,以樂迷的視角出發,書寫2019年投入音樂祭的現場觀察,現今的音樂祭繼承了什麼歷史的痕跡,又有什麼新的發生將構成未來的音樂場景面貌,為這世代的台灣流行音樂留下一些痕跡。惟筆者並未參與台灣地下音樂的黃金時期,脈絡的梳理需倚賴前人的珍貴紀錄,若有失真還望前人補足與改正。

解嚴前後,文學界、電影界、視覺藝術領域,尤其是小劇場,如脫韁野馬般開始一場場的前衛實驗與文化論戰,除了是全新的生產與創作模式,更有充滿各類文化與社會意識作為行動後盾,打開了本土論述的多元性與可能性。在地下音樂圈,1987年的8月,正好是解嚴後一個月,水晶唱片舉辦了第一屆的「台北新音樂節」,被視為台灣首次的獨立音樂節,爾後連續舉辦四屆。「台北新音樂節」提供陳明章、吳俊霖(伍佰)、趙一豪、林強、史辰蘭、林暐哲、黑名單工作室等非主流歌手表演的舞台,更是以另類意識與台灣主流社會對話的實驗。

1987年台北新音樂節(劉悉達提供)

「你問過自己嗎?當你熟背中外史地,你對台灣的歷史瞭解多少?當你對國語、西洋歌曲如數家珍時,可曾對母語歌謠多一些關注?當台灣現階段處於極度動盪中,你想過自己在這個時代所扮演的角色嗎?你知道台灣的歷史,台灣的歌在哪嗎?」

這是1989年「黑名單工作室」推出的《抓狂歌》專輯開頭一段擲地有聲的宣言,一反當時流行台語歌老舊加以東洋小調的悲情印象,以底層小人物的心聲出發,帶著調侃及批判語氣,一首首直指解嚴後政治與社會動盪的現象,以〈台北帝國〉為例,寫美援下經濟發展導致的台北地景變遷,中山北路上走滿崇洋的男男女女,忠孝東路是大地主擁地為王的基地。在音樂美學上,部分歌曲取材西洋的搖滾及饒舌元素,結合本土的唸歌特色,歌詞以台語為主拼貼少數英文及華語,象徵台灣多元社會的衝突及融合,無論在歌曲形式或文本題材,都突破當時流行歌曲的樣式,形成嶄新風格的新台語歌,揭起新台語歌運動的旗幟。其藝術形式影響的作品無數,直至今日,我們仍能在音樂祭的現場聽到茄子蛋的〈運將情歌〉或拍謝兄弟〈兄弟沒夢不應該〉,以台語譜寫描繪底層小人物的心情。

在校園歌曲過度到百花齊放的華語流行音樂間,抓狂歌的「突襲」在根本上提出了一個富顛覆性的文化論述,便是以「台灣人」作為經驗與批判社會的主體,將「本土」定義為「台灣」,似乎呼應著1980年代中被視為「鄉土文學論戰」延續的「台灣意識論戰」,一來代表鄉土對西潮的不滿,在政治上,則有對官方意識形態的抵抗。與文學論戰迴異的是,具複製性的音樂產品擁有強烈的傳播力量,足以將議題與思想向外擴及一般大眾,脫離學術階級的藩籬,留下台灣社會歷史中重要的文化資產。

1990年,台灣龐克先驅趙一豪的《把我自己掏出來》,歌曲〈震動〉、〈把我自己掏出來〉、〈改變〉因強烈的性暗示、頹喪及充滿自殺意象的歌詞,遭到新聞局查禁,然而實際上,其專輯當中充滿的強烈生命力,是對戒嚴社會下遭箝制身體不平的吶喊,水晶唱片為此曾找來小野、吳念真、朱天心等藝文人士為文平反,更在立法院招開公聽會。解嚴後的解放除了在意識之外,身體性的展現也是音樂祭要開闢的另一荒土,1995年發生在板橋酒廠的第二屆「破爛生活節」,來自各國與台灣的噪音團體、行動藝術團體演出各類畸形性虐場景,觀眾則回報以當眾性交、砸毀物品、狂歡起舞,種種身體自由性的探索與呈現,公然挑戰著官方的空間治理秩序。

1995年的喧鬧落幕後,這類極端型態無政府主義式的表演再無,替代性的表演空間亦開始出現及發生,部分受反文化生活型態感召的青年,轉向帶有更多另類宣示的銳舞【1】之場景。搖滾音樂祭則有曾於「破爛生活節」表演的兩名美籍音樂人Jimi與Wade舉辦的「春天吶喊」,北部則有與「春吶」相互輝映,由Freddy(林昶佐)聯絡起來的「野台開唱」。1996年,兩間在地下音樂具有歷史性意義的女巫店、地下社會接連開張,上述的音樂場域也成為孕育無數地下、獨立音樂人的重要據點。

2000年後,Live House漸與Pub、Dance Club做出區隔,Live House是沒有舞池的音樂展演空間,且不同的Live House間,也因為樂團表演音樂類型、空間氛圍發展出各異的特性,甚至只屬於該空間的獨特觀演關係,以地下社會舉例,是由1990年代初參與學生運動的知識青年成立,之後加入獨立音樂圈的製作班底,吸引了許多知識分子或喜歡前衛音樂的青年等等,形成了所謂「地社幫」。而十二坪只能容納不出一百人的空間,發展出演出者與觀眾間緊密的關係,在表演過後樂迷逗留與樂手一起喝酒、聽歌到深夜的特殊場景,更是標示著「地下社會」裡那種自己人才會懂的親密感及與主流文化的距離感,和配備著標準高起式實體舞台的The wall或是更大型的Legacy,在觀演間的固定主從形式上有著極大的差異。

市面上幾乎所有介紹台灣地下音樂場景的書籍,都會不免俗地提到以上,然而出生於七年級後段的筆者卻對以上的描述相當陌生。歌手焦安溥在今年四月的專訪曾表示當今的Live House與文青化的音樂節「不是音樂場景,那是消費的選項。」【2】。若焦安溥提出的時期分野為真,是「簡單生活節」出現後便改變了整個音樂節的生態,從此只剩音樂現場被消費選項取代之。筆者欲追問的是,在這段發言中,被簡化掉的部分是什麼?而在這段被簡化的時間內,又發生了什麼?如果音樂祭成為被消費的選項,那麼消費者欲消費的又是什麼?又是什麼被削弱了?

在西方思潮主流的論述當中,消費社會被理解為後現代社會的主流現象之一,而台灣則被認為早在1980年的後段即進入消費社會,而在九〇年代中期形成深入期階段。在西方社會,經歷長久以人作為認知主體、強調理性至上,在表象的世界以科學方法尋求真理,最終催生出了對傳統知識建構具有強烈顛覆性的後現代主義。詹明信認為,後現代主義發展出了新的文化與社會形式,在藝術形式上強調交流、雜燴、多元性、折衷性、可複製性的特色,最終作品展現為歷史意義的喪失、深度的匱乏及情感的衰微。法國馬克思主義理論家德波亦提出《景觀社會》,他認為在後期資本主義中,資本累積不再是生產的中心,而是由生產過剩的「商品」支配,商品不只是可見之物,它擴張到成為人可以見到的「全部」,商品的完全勝利後便成為「景觀」。真實的世界被符號化的簡單圖像取代,人們經由「圖像化」的景觀認知世界,並以消費虛幻的「圖像」方式獲得正面的體驗,人們因為慾望成為客體的奴隸,在拜物的過程中又自身亦成為景觀的一部分。

然而以上的理論,真適用於台灣的環境嗎?在1980年代末期,政治趨於開放,經濟霸權崛起,在政治與經濟的相互消長之下,台灣社會早已有著後現代社會的特色,異議之聲的大鳴大放、另類團體的此起彼落、抗議運動的蓬勃發展、媒體與資訊的高速傳播,可說台灣社會是現代的理性之聲尚未建成,後現代已然降臨。筆者認為無論是最初新台語運動專輯的拼貼,或是「破爛生活節」的反美學,即帶有強烈的後現代社會現象。又退一萬步來說吧,若消費「場景」總是在發生,那麼三十年前的年輕人,亦不同樣消費著狂歡而無秩序的場景嗎?標示著另類品味嗎?既都是品味的展現,如此斷言現代年輕人的消費「場景」,或許僅是其本身對返古的崇拜。

隨著時代演進,現今獨立音樂已不再居於弱勢,反而在實體唱片萎縮後,民眾更願意前往音樂現場。獨立音樂人獲得更多亮相機會,且在音樂的能動性上更能緊抓著社會議題前進,反讓以往的主流音樂隨後跟進,如今蔡依林、張惠妹也頻頻唱出女權之聲。流行音樂背後必有著商業行為與市場化,加上台灣社會對流行現象有著相對較高的包容性,即便是具有強烈意識的音樂,在廣泛流行之後,引來過多後來者形式上的模仿,而稀釋了它原有的批判力道,新台語歌運動亦是如此。然而,新一代創作者總是會再生,他們吸收前人的經歷,加上自身所處的環境造就成的新意識,總是能造就更「當代」的聲音,形成新的文化現象。

在這裡筆者要補充,獨立音樂來自西方的Indies,最早出自於英國流行音樂作家Charlie Gillett在《城市之聲》一書中,他提出主流廠牌與獨立廠牌的差異,是在於獨立音樂的製作「獨立」於當時主流唱片層層分工的製程之外。然而在台灣情況則更加複雜,以樂團1976為例,在2008年後雖簽約予索尼唱片,但在其在創作上顯然仍保有強大的自由度,若以所屬音樂公司大小界定是否獨立音樂,似乎過於狹隘。筆者認為,相對於企劃型製作——設定歌手形象與專輯定位後,將詞曲發包,歌手幾乎只負責歌唱;獨立音樂最大的特性,在於創作人對自己的作品產出有著完整的展控,且試圖追求在歌曲間傳達意識或音樂美學的突破。

事實上,在「簡單生活節」的前年2006年,是台灣獨立音樂能見度大幅成長的轉捩點,幾位從音樂祭或Live House發跡的獨立創作音樂人如陳綺貞、張懸、蘇打綠,在多年的沉浮與經營後,開始獲得大眾樂迷的支持,得以躍上更大的舞台,而具有原創作品、並可演出的樂團則成長到1500團左右【3】。其力量已足以說服文化部針對獨立樂團錄製專輯進行補助,在頭兩屆的獲補名單中,創作著相異音樂美學、更多自主或社會意識的樂團,包括甜梅號、1976、拾叁樂團、好客樂團、黑手那卡西-工人樂隊、圖騰樂團、Tizzy Bac、八十八顆芭樂籽、濁水溪公社、929樂團等,日後都於獨立音樂中有著頗具代表意義的位置。文化部補助也意味官方對獨立樂團的社會功能或引發的文化現象,從前文中管理與限制的姿態,轉變為鼓勵與協助的角色。

筆者想,這也是為何太陽花運動爆發時,這群當時「簡單生活節」的消費者(多為七年級生),突然成為佔領立法院的「暴民」。七年級的年輕世代,又稱八零後、Y世代,隨著1980年後新自由主義的全面勝出開始,台灣經歷經濟奇蹟的榮光,而後發生的分佈不均產生貧富差距問題,或是在新自由主義最終階段的全球化下逐底競爭後,面臨的結構性經濟衰退,使得成長於富裕及進步神話下的七年級生,長大後卻面臨學歷貶值、低薪,更別說成長過程中面臨中國崛起,媒體遭黨派挾持,造成普遍的政治疏離,整個世代的年輕人面對自身在經濟、社會的弱勢,轉而尋求及時行樂、逃避現實的「小確幸」式消費模式並不難理解,一時連政府都將幸福感視為政策主打之一,放棄大幸福而講求小確幸,推出講求小資本、個人化的文化創意產業,彼時消費小店、小農、手工的文創商品,成為時下年輕人風格化自我形象的實踐,於是「文青」出現,簡單生活節便是在此時空背景下「發生」。小確幸的七年級生,確實有著與上一代迴然不同的品味與價值觀,音樂祭也因社會的變化而轉型,然而那代表著音樂祭的顛覆精神蕩然無存嗎?筆者倒有不同見解。

直要到太陽花運動爆發,小確幸世代的憤怒才開始被放在檯面上,學運檯面上訴求服貿程序不公開的抗議,實際上是台灣青年長期對當時政府在兩岸政策傾斜及經濟政策的不正義不滿。評論人張鐵志更將此次學運定調為「一場世代之戰與價值之爭」【4】。而早在此之前,反國光石化、反美麗灣等各種社運現場已漸漸聚集各種人民自組自救會,各類人權、土地正義價值討論迸發,最後成為全國人民關注的議題,這些社運現場早有各種獨立音樂樂團,如農村武裝青年、吳志寧、生祥樂團的音樂作為抗議之聲,但要到太陽花學運時,獨立音樂才真的成為社運裡的另一個主角,其中以滅火器的〈島嶼天光〉最具代表性,並成為太陽花學運的主題曲,這些歌曲最後成為具有抗爭本質的符號,在各種社運場合傳唱著。

有人說,這次學運可以說是解嚴後最充滿不安與噪音的一次,而其帶來的最大改變,倒不是在社運場景(更別說在2016年後,這股力量消失殆盡),而是正式將這些「憤怒小清新」帶進各大音樂祭的場景中。在同年四月在墾丁舉辦的「春吶」,曾參與各項社運的獨立音樂人,將舞台成為反服貿的另一個抗議現場【5】,接著2015年的「大港開唱」在高雄復出,更順著太陽花學運與香港雨傘革命未散的激情,請來在香港社運中相當活躍的歌手何韻詩、演員黃秋生演出,政治加音樂自此成為「大港開唱」的另一個特色,此後如此的畫面與意象擴散至不同音樂祭當中,伴隨著觀眾各類旗幟與毛巾上的標語齊出,太陽花學運竟無意間成為了地下音樂場景融入音樂祭的另一個契機,更是2014年後各式音樂祭數量大幅成長、大紅大紫的重要轉捩點。

(請接《從歷史看現場-擠進2019的音樂祭(下)》)

註釋

1、維基百科銳舞:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%B3%E8%88%9E

2、參閱吹音樂-〈她是安溥〉LIVEHOUSE 場景的顛沛與疏離:https://rebrand.ly/f7pk8i

3、參閱簡妙如:台灣獨立音樂的生產政治 http://www.linkingbooks.com.tw/lnb/top/C029789570842814.pdf

4、參閱獨立評論@天下-張鐵志:從小確幸到憤怒的一代 https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/7/article/1201