迥異於我們印象中總是明亮、高彩、溫馨、精神奕奕的「兒童劇」,來自比利時的童話劇《仙杜拉》,宛如一個從深濃夜霧中走出的夢境,人物如敷仙粉微光,話語如空谷迴音,情感不再天真單純,畫面簡潔,而寓含哲思。

法國編導全才喬埃‧波默拉(Joël Pommerat)無論處理現代議題或改編經典童話,同具不俗的洞察力。童話成為隱喻的潘多拉盒,內中每一個隱喻都等待被自由解放、賦予新的意義。【1】波默拉詮釋下的仙杜拉不再是一個楚楚可憐的受虐兒,而是自囚於亡母陰影的偏執女;出於自虐心態而活成煙灰缸(Cendrier)似的灰姑娘(Cendrillon)。童話老梗壞心繼母,則是耽戀青春的中年大媽,不甘生命漸入平庸和衰老的常態,她才是抱著一顆少女心走進王宮追尋翻身夢想的老少女。年輕王子緊捉住母親未死的虛假希望,封閉心靈不再對外溝通,與仙杜拉形同同病相憐的「病友」聯盟。波默拉漂亮翻轉十七世紀的道德純情童話,成為二十一世紀的心靈寓言,也使灰姑娘的老故事有了更遼闊的解讀空間。

但內容解讀並非本文重點。這是波默拉作品首度在台灣上演,近距離親身觀賞更能體會完整的劇場敘事構成;不僅在情節、人物、語言,更從舞台上優越的物質調度,內外交淬為結晶般的劇場隱喻。《仙杜拉》打開「故事」的物質性摺縫,挑激觀眾的想像力參與,釋放出物質巨量的敘事潛能。

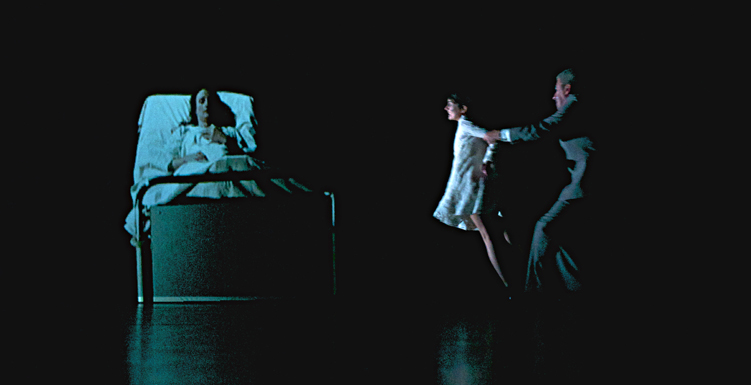

《仙杜拉》的敘事空間是層層包裹式的:最外層是從黑盒深處走出的說書人,形象如同魅影,以回音濃重的聲調,訴說著一個可消融於無邊黑暗、無始也無終的故事。他/她(形體是他,聲音是她)首先提出對語言傳達與傾聽的質疑,故事於是從仙杜拉在母親病榻旁「誤讀」生母的臨終遺言開始展開。說書人以抽象的手勢,微妙傳遞那語言的不能準確與難以捉摸。

第二層敘事空間是三面牆圍起的玻璃屋。左右環抱的投影,自由抽換著空間的背景畫布:一下是房間的壁紙、一下是王宮的外牆,一下是行進中的變異空間,一下腦中的記憶鍍膜,還有黑暗無窗的地下室房間……,如夢似幻;轉場均在全黑、無聲中完成,一幅幅畫面便如從腦海中調閱出來的記憶場景,無聲無影地來去。

至於原童話的魔幻核心(同時是扭轉主人翁命運的關鍵)——神仙教女,她擁有的空間是無足輕重、如道具般的位置:從仙杜拉房間裡的衣櫥進出,唯一可以移動的只有外表炫斕的更衣帳縫;似乎暗示中世紀魔法到二十一世紀已不管用,唯剩娛樂價值而已。一如收到王宮邀請函時,全家人換上奶白雪糕般的巴洛克宮廷服,只是繼母對「高貴皇族」的過時想像。

仙杜拉沒有玻璃鞋,繼母卻有玻璃屋,整個舞台彷彿巨大的物質象徵,影射人心的自我造設與自我耽迷——但是,這不也是舞台藝術的特徵嗎?於是叩問從台上延伸台下:從仙杜拉、繼母、王子、神仙教母,到默默看戲的觀眾,誰沒有自我想像的秘密世界?誰不透過一點兒虛構去去定位外在現實?誰的成長過程沒有掉落過幻滅的殘骸與灰燼?仙杜拉重新提醒:「真實」從來都是人主觀之眼與外界存有的協調結果;那既非寫實主義式的客觀存在,也非象徵主義式的永恆定理;受記憶、解讀、慾望、想像所不斷糾葛與滲透,是人類不得不承用的接受器。導演以物質為墨,為我們指出那浮於明亮與隱晦之間、似在迷霧中摸索的真實形象;【2】這也透露出劇場作者對於真實的獨特觸感。

在聽覺上《仙杜拉》同樣打造出一個感覺異境,挑戰劇場的成俗。例如擴音器通常使劇場聲音顯得扁平,但《仙杜拉》的機器迴音卻因為層層包覆的敘事結構而立體起來:說書人猶如從空間深處而來的回音,包裹著故事中人不同穿透力的回音;而具為幻象。又如襯底音樂,本是肥皂劇加料平淡對話的慣用手法,但穿行於《仙杜拉》的溫吞古典樂,卻強化著一股不真實的虛幻感;不斷提醒觀眾:即使演員穿著當代服裝、使用當代語氣、表達當代情感,做著當代的身體動作,這仍是一場遙遠的夢,必須當作一則象徵、一則虛構來閱讀。

這個由聲光構築的夢中之夢,卻異常接近生活於塑膠料充滿、光刺激過剩的現代人、被擬像與擬仿物充填的心靈投影:強大的我心所欲,與強大的物質製造力,早已無數次洗版了原初版本。自戀或許是我們的共同情感,自我肯定與自我欺瞞只有一線之隔。《仙杜拉》確實以層層覆裹的幻象,暗中滋養著觀者心靈,但亦同時指出:強大的心靈,強壯的想像力,才有可能接受更強大的真實。而有某種真實,只有物質的隱喻力量可以觸及;就像白雪公主母后(又是一個壞心繼母)所持魔鏡,從非忠實反映外表以整衣冠的鏡子,而總能答覆來自慾望深處的提問,說出實話。而我覺得,這也是劇場魔法所在——本為虛構,卻能啟發真實。

註釋

1、 楊莉莉〈不同凡響的仙杜拉〉稱童話故事為作者的「隱跡紙本」(palimpseste),見節目單。

2、 波默拉1990年自創的劇團Compagnie de Louis Brouillard,其中Brouillard意為霧靄,延伸意涵:為「迷霧中的若隱若現」。見王世偉〈藉舞台書寫人性中最深層的矛盾〉。《PAR表演藝術》第275期,頁76。

3、

《仙杜拉》

演出|比利時布魯塞爾國家劇院

時間|2015/12/13 14:30

地點|台中市葫蘆墩文化中心演奏廳