文 曾冠菱(專案評論人)

坐在牯嶺街小劇場的黑盒子裡看演出時,腦中不斷思考,什麼是劇場的魅力?《有影無》就是很好的示範。不是文本精彩,不是台詞優美到說進觀眾心坎,也不是演員努力扮演入戲於角色中,而是劇場獨有的現場性。

「作品以『義大利藝術喜劇』作為根基」【1】,該形式起源於十六世紀,當時的演員四海為家,可以在市集、廣場、街頭等地看見他們的蹤跡,頗受各階層的歡迎。藝術喜劇以大綱、定型人物(stock characters)取代固定的劇本,這讓演員有極大的即興空間。《有影無》保留了藝術喜劇與觀眾互動的核心精神,以極為親民、接地氣的調性呈現。

信手捻來的即興,需要仰賴高度專業技能的實力。《有影無》結合新馬戲、肢體喜劇、雜耍、默劇、特技等,琳瑯滿目,卻不至於目不暇給。這得歸因於故事簡單又很吸睛,結構清楚。在充滿神秘的民間習俗的基底中,加入許多反轉,帶給觀眾驚奇。

故事發生在陰間,由三個不同型態、逗趣的地府小鬼開場。接著,看上去極為老態的孟婆上場,她邊哼著劉德華的曲子,邊調製〈忘情水〉。如今,孟婆已功德圓滿,卻由於心願未了,無法成佛。因此,孟婆遂帶著三個地府小鬼,一同到人間找尋她的情人。

孟婆湯,是為了讓即將投胎轉世的靈魂,隨一飲而盡,洗淨前塵舊憶與愛恨嗔癡。如今,孟婆居然牽掛塵世。再者,找到情人後,為了觸發冥婚,竟是由地府小鬼們以強迫的方式,讓情人「被」撿地上的紅包。這些反轉,使喜劇與即興有極大的發展空間,而成果也確實發揮得很好,搭配絕妙的技藝,爆笑不斷。

反轉所造成的趣味為《有影無》奠定良好基礎,不過如同筆者開頭所言,這主要得歸功於演員在即興中,與觀眾即時互動時所產生的現場性以及共同經驗。

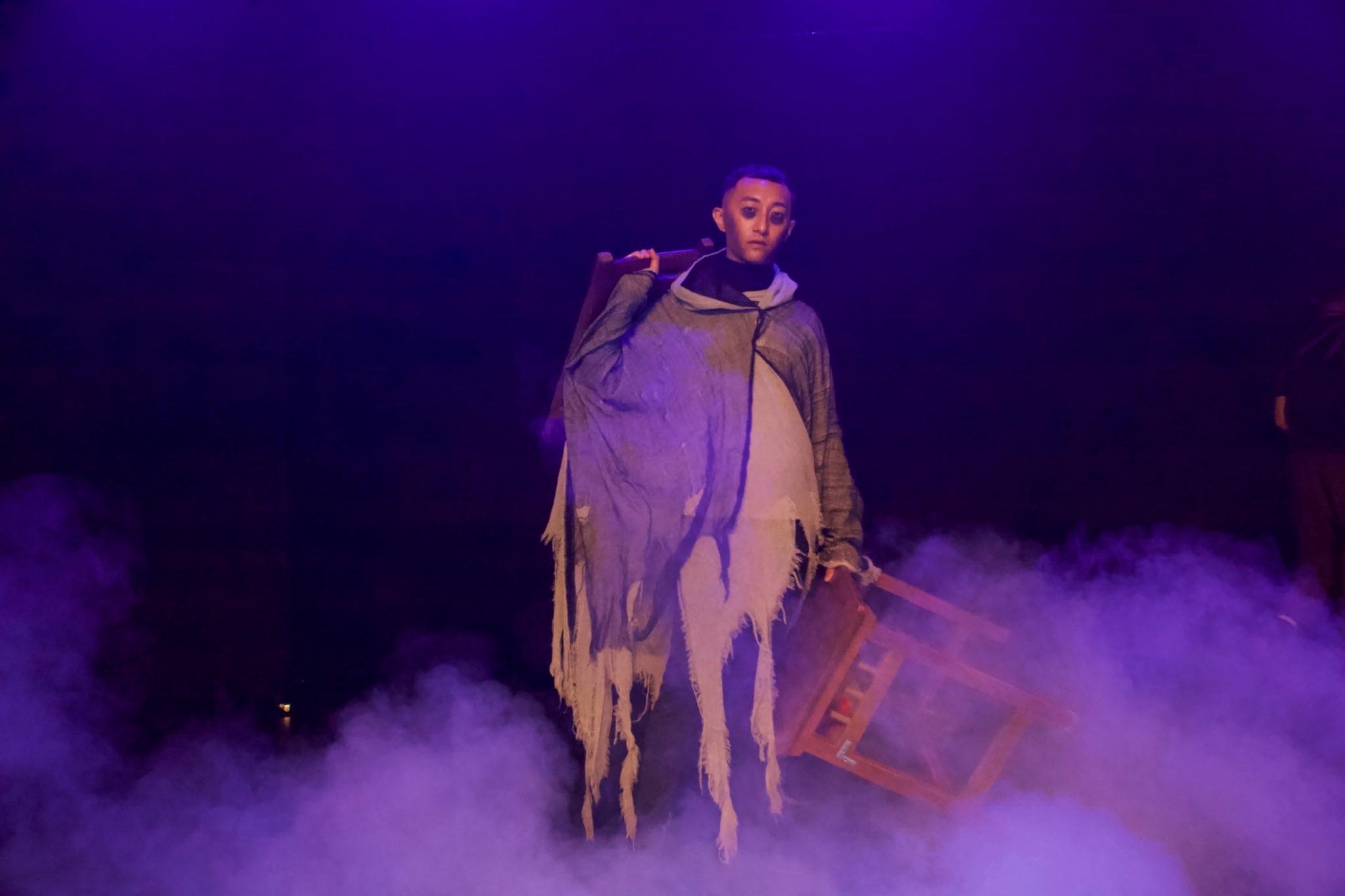

有影無(搏逗兄弟提供/攝影王尹煌)

有影無(搏逗兄弟提供/攝影王尹煌)

劇場與影視最大的不同,即現場性,也就是此時此刻不可逆的當下,在台上的一舉一動永遠不能被同樣地重演。那麼,誰是在現場的人?相較於早已在案頭寫好的角色和情節,表演者才是那個真正在現場,得以與觀眾互動的人。

表演者對於氛圍、節奏的掌握出色。讓觀眾上台哼唱〈忘情水〉,或是由小朋友觀眾上台拼湊人臉拼圖這都算是可預期的環節。意想不到之處為,在一段男女的約會橋段,邀請兩位男觀眾上台,分別戴上金長髮與油頭,被表演者要求複製極具喜劇效果的肢體動作,又嫵媚性感,又得帥氣大秀肌肉,十分有趣。反過來說,觀眾的表現與反應,將會影響表演者的即興。雖然佔了不少篇幅,在架構安排上略微冗長,但是由於不斷與觀眾培養的默契,以及氛圍調配,使人忘卻時間。

在具有高度即興、互動的演出中,觀眾是重要的一環。

演出期間,觀眾規矩地坐在一排排座位上看戲。如Susan Bennett所言,觀眾在有固定座席的劇院中,像是簽訂了契約(social contract),同意成為被動接收者。【2】使《有影無》應該主動參與的觀眾,卻因為坐姿與座席安排,默許了被動、馴服的關係。

加上,由於場燈全暗,使身處在黑盒子中的觀眾,形成被分隔出來的獨立個體,斷絕與旁人(群體)的連結。【3】相對於其他演出,《有影無》較為頻繁地亮觀眾席燈,打破斷絕。燈亮時,觀眾在面面相覷中回到群體。此外,台上演員在尋找互動觀眾時,真切地與觀眾四目相覷,打破第四面牆。當觀眾意識到作為個體(燈暗)與群體(燈亮)兩種身分頻繁切換時,舞台與觀眾那壁壘分明的區隔遂越發明顯。

基於上述兩種原因,使得《有影無》越是努力使用大量的互動策略以試圖親近觀眾時,越產生斷裂。觀眾不是預期中的互動者,而是被動的旁觀者。其實在本次演出所載明之「作為根基」的義大利藝術喜劇中,演出地點便大多是發生在市集等處,觀眾可以或坐或站,或隨意移動,觀眾席與舞台之間也沒有那難以逾越的鴻溝。上述種種或許能說明,每到《有影無》互動環節時,明明有許多觀眾躍躍欲試,卻還是乖坐在原地的原因。

不過,仍無損演出迷人。現場觀眾的反應非常投入,當表演者因為肢體喜劇、默劇的設定而無法開口言說時,觀眾甚至會大聲幫其說出口,或者回應。又,當表演者出槌時,觀眾非但不覺得不專業,還因期待其雜耍成功而牽動情緒。諸多跡象表明演出十分成功地鉤住觀眾,積蘊許多互動、主動參與的能量。因此,筆者才會期待演出意圖與互動策略能夠更被發揮出來,與觀眾創造更多共同經驗。

為什麼還需要進劇場?劇場有什麼獨特魅力嗎?《有影無》把答案都在「玩樂」中說出來了。

註解

1、擷取自opentix售票網簡介,查閱時間:2023年6月5日。

2、Bennett, Susan (2013). Theatre Audiences. 2nd ed. London: Routledge. 204-206.

3、概念源自Laura Mulvey (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen 16:3 (Autumn 1975), 6-18. 在文章中,Mulvey從電影院的空間討論人的窺淫癖(voyeurism)。電影院的空間是一個密封的世界,在黑暗中把觀眾彼此隔絕開(isolate),使觀眾成孤立狀態。電影螢幕上的光影變化、敘事方式,為觀眾帶來一種窺視私人世界的錯覺。本文並非在討論窺淫癖,僅是借用對電影的研究,來討論在有相同密封世界感的劇場裡,觀眾在燈暗中被阻絕開來形成個體的現象。

《有影無》

演出|搏逗兄弟

時間|2023/06/04 14:30

地點|牯嶺街小劇場一樓實驗劇場