文 簡麟懿(專案評論人)

用四年的時間琢磨一股創作念想,以「身體處方」命名舞團方向的莊博翔,將其《㒩怪》為名的創作提案,一路延展成如今四十分鐘的中長篇作品《㒩》。那是非人而夢魘般的身體視覺,牽引著觀者閱讀如《弗蘭肯斯坦》般的哥德式幻象,不僅在神聖性與暗黑中將肉身獻祭,同時藉由「鼠王」此一特殊現象來貫穿現代社會中的親密孤獨與人際間的病態依賴。像這種帶有詭譎且令人宛如窒息般的謎之手法,如果筆者將「身體處方」比喻成是一位累積古人智慧的老密醫,那《㒩》可能是一帖如死藤水般的孟婆湯藥;給藥人神秘而危險的獨門秘方,讓喝的人一不小心地栽進生與死的中陰裡頭。

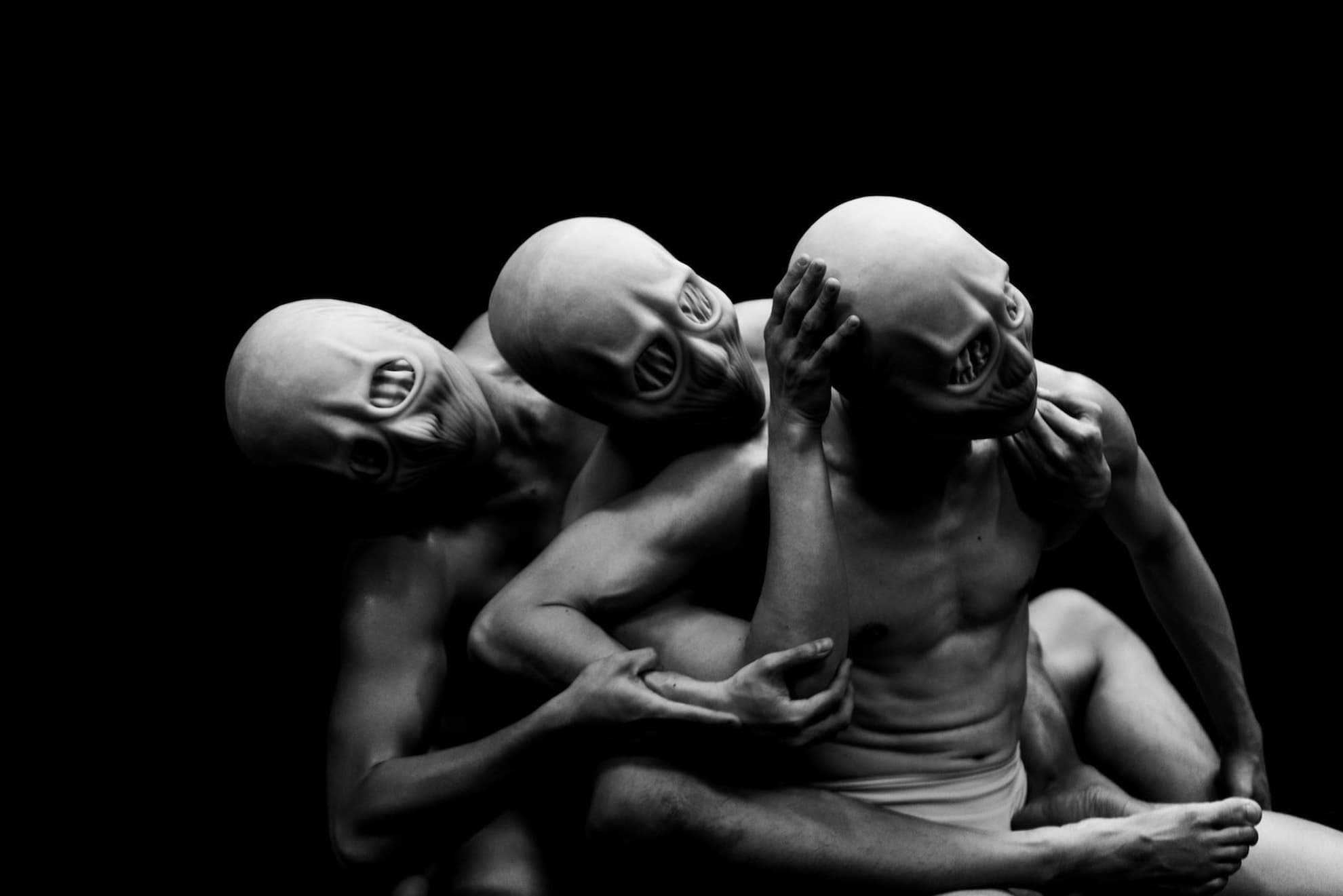

㒩(身體處方提供/攝影王彥敦、陳伯瑋)

非典型的儀式性舞蹈,對於肉身的捨棄以及靈魂的崇仰

莊博翔透過舞者肉身所孕育而生的純身體作品《㒩》,是一支相當注重沉浸式氛圍的視覺之作。在整個實驗劇場的空間營造裡,四顆懸在觀眾席兩側的監聽喇叭、霧機所營造的大量煙霧粒子,以及投影機所呈現的局部身體鏡像投影,這些都是為了襯托此次命題的必要設施。值得一提的是,多半純身體作品還是會以「人」的完整形象來作為動作發展的根基,譬如威廉.佛賽(William Forsythe)《身體協奏曲》與翃舞製作《優雅之外》等作品,編舞家在創造舞者身體奇觀的同時,仍舊維持了技巧動能之慣性,鮮有作法是將人體化為物質般的有機物,並在不協調的運動過程裡頭,藉由視覺來解構與重組作品的編織。

然而這樣的手法也並非首見,譬如何曉玫MeimageDance《極相林》的肉身視覺,以及戴米恩.雅勒(Damien Jalet)與名和晃平《器》的希臘雕塑;兩者都是近乎人體的物理解剖,在看似扭曲靈魂的極端崇拜中,實質上將身與心兩者分開對待,並把某個不同維度的觀察與干涉,發展成意識高於肉身的境界抑或是儀式性行為。《㒩》也有這樣類型的創作軌跡可以被探尋。

天地不仁,以萬物為芻狗

芻狗,是古時以草編結而成的狗形,作為祭祀之用途。使用時的芻狗如聖物一般備受珍視,但待祭祀過後,便成為了輕賤無用之草堆。整部《㒩》所呈現出來的結構體,在本質上便有種靈魂獲得昇華,肉身徒勞無用的特性。而且透過我們所熟悉的三段體(A-B-A),莊博翔在A段中透過如植物般的仿生擬態,利用舞者頭下腳上的反重心之姿輾轉交疊成前後呼應或遮蔽的身體組合,同時透過冷色系的燈光與B段作為區別,呈現出一種抽象而沒有文本結構的身體邏輯。與之相反的是,B段三位交纏的舞者透過拇指末梢與拳頭的交握作為陰性與陽性的血肉相依,不僅在身體彼此間增加了距離與彈性,更在暖色系燈光的洗刷下,讓些許普世的惆悵與痛感,驅動了觀眾對於「人」的體悟與省思。

只不過即便創作者本身著重於人性的自我追求與認同,並且輕描淡寫地提及作品視覺與宗教信仰的相關性,筆者還是難以忽略其曼荼羅般的非人形象,更甚之,這是一種半成品的細胞分裂現象。據莊博翔所說,《㒩》針對「三位」舞者的數量挑選,是為了體現社會結構關係中的最小單位數,而配戴去除臉部器官、毛髮等可進行人像辨識的膚色面具,則是為了達到去性別的中性目的;但在這般操作下,筆者認為莊博翔更像是一個全新的造物主,在某一種蔑視肉身的眼光之中,透過卑鄙的軀殼來重新汰換、組合成為更高階的生命內容:

「天地不仁,以萬物為芻狗;聖人不仁,以百姓為芻狗。天地之間,其猶橐籥乎?虛而不屈,動而愈出。多言數窮,不如守中。」《道德經》第五章,老子。

三位舞者肢體的不斷變換,超脫人體應有的形貌概念。在強烈的藝術主張下,莊博翔針對肉身的數據重新進行編碼,三位一體的視覺效果幾乎佔了大部分的篇幅。作為編舞的一方,《㒩》的最後章節並沒有賦予人類成長的目的,說起來連動機也相當天外飛來一筆。當筆者兩次看見舞者重複手部交握的站姿時,手指末梢一陰一陽的隱喻,已是最低程度的生殖信仰。莊博翔整體構圖下的瑰麗與詭異,生命輪迴中不可避免的偉大與低微,不僅對應了古人對芻狗的描述,更是烘托出生命的其中一種本質,是如此無以名狀而多言數窮,不如守中。

㒩(身體處方提供/攝影王彥敦、陳伯瑋)

殊途同歸,精神維度上的森羅萬象

《㒩》是一首近期少見的超現實舞作,在觀賞的同時,不禁令筆者回想起2014年逝世的瑞士知名畫家漢斯.魯道夫.吉格爾(H. R. Giger),他不僅是知名電影《異形》系列的視覺設計,同時也是生物龐克(Biopunk)路線鮮明的創作者之一。兩人在風格上都有一種異曲同工的張力,試圖創造一種類人類的文明與神話色彩。莊博翔此次的獨特之處在於,相較於同時期的舞蹈創作,《㒩》的身體姿態不時保持著一種緊繃的生理機能,在幽玄中透露著一種科幻而詭譎的氣味,同時在三位男性的肌肉線條當中,陰性與陽性符號的相互交織,使得《㒩》擁有更多的彈性空間等待被辨別與定義。

尤其舞者王官穎所擅長的Dip【1】,雖然取經於Ballroom文化下的Vogue舞風,但是在《㒩》的整體結構下,聲音的突出放大了觀眾觀賞時的聽覺與皮膚知能,讓原本理應格格不入的元素,起到了催化化學反應的功能,也使得陰性與陽性的分子,鏈結成一種全新的分子化合物。

筆者認為,莊博翔使用了大量迷人,且容易令人產生敬畏的身體表現方式來滿足作品的需求,只不過這當中即使是B段最為舞蹈的部分,其獨特的視覺效果,還是讓人難以界定它所屬的流派抑或類別。「鼠王」一詞僅僅是創作者所提供的有限線索,何曉玫的「肉身視覺」與戴米恩.雅勒的「希臘雕塑」【2】,以及筆者自行想像延伸的吉格爾式生物龐克,或許這些並不在莊博翔所預期的目的之中,但如今看來,似乎都成為了沿途中的風景。而這也不禁令人期待身體處方的下一步,是否會維持此次的劍走偏鋒,在鮮有人觸碰的殊途上,持續探索精神維度上的森羅萬象,提供我們一帖不受世俗規範的迷幻靈藥,並在過程中開拓出一道屬於自己,可以被清晰辨別的筆觸與簽名。

註解:

1. 俗稱Vogue摔,這種舞蹈風格發揚於1960年代早期到1980年代的美國紐約,是由哈萊姆區的黑人與LGBTQ+族群所創立的舞蹈,其特色深受Ballroom文化影響,並具有高度的戲劇性與風格化造型。

2. 此處作者指涉的是何曉玫MeimageDance《極相林》(2019)與戴米恩.雅勒和名和晃平《器》(2016);兩者在視覺的呈現上皆具有相當物理性的感官震撼,前者運用視覺上幾近裸身的肉胎與肢體不同質感的拼貼與離合,體現出生命在歷經苦煉後所達到平衡的「極相」,後者則試圖營造出一種雙重性,使雕塑變成動態的舞蹈,同時舞蹈變成靜態的雕塑。

《㒩》

演出|身體處方

時間|2024/01/14 14:30

地點|國家兩廳院實驗劇場