文 顏佳玟(2025年度專案評論人)

得知2025台南藝術節邀演了伍拾製作的《咖啡廳 Dance to 40+》時,我期待之情溢於言表。最初吸引我的,是那組簡單卻充滿力量的數字:「40+」——作為一名同樣已跨越四十歲門檻、曾經在舞蹈訓練中浸潤多年的觀眾,我深知這個生命階段的重量與轉折。更觸動我的,是這四位舞者深厚的身體學習脈絡。她們都是台灣舞蹈教育體系中資深的科班學習者、專業舞者與教育者,這讓我看見自己熟悉的身影——那些在專業訓練中成長、在歲月積累中持續前行的身體。在四十歲以後、直奔五十的階段性轉折中,她們選擇以舞蹈重新審視自己的生命。這份選擇,就是勇氣。

從節目冊的自述中可見,這場演出根植於舞者們的生命經驗與專業轉向:從離開十九年雲門舞集後的個人發聲,到葛萊姆技巧【1】在持續教學中的本質深化;從融通各種舞蹈類型享受舞台的熱情,到母親、人妻等身份堆疊下對過往專業認知的重審與困惑。正是這些資歷的交會與生活的淬鍊,為這場演出注入了超越技藝的真實厚度與時代意義。

一、日常與儀式之間

舞台上,一名表演者持黃色的鏟子,將透明收納箱內的咖啡粉緩緩播撒,空氣中開始瀰漫著乾燥的香氣。另一名表演者以極其緩慢且專注的姿態,將地板上的粉末細緻地勻配開來。而她使用的工具,是舞台專用的地面拖把,這讓日常的清掃動作,在舞台上瞬間轉化為儀式。

同時,許瑋玲正輕鬆地與觀眾寒暄,手中展示著新買的咖啡杯,語氣閒適。她一面與拖地的表演者互動,一面側頭喊道:「妳以為是《流浪者之歌》喔?」接著她以驚嘆中略帶嫉妒的語氣稱讚:「核心好強喔!」被賞識的拖地表演者顯然更為沉浸於那份穩定且勻速的勻配動作。許瑋玲見狀,提醒道:「欸,我們是咖啡廳耶!」這句話一出,動者與觀者瞬時回到場景。

正是這種日常與儀式、戲劇與現實間的彈性切換,從一開始便定義了整場演出的基調。而當舞台上的表演逐漸展開,劇場外的關照也同樣細膩。時值十一點,台下穿著圍裙的工作人員在觀眾席間穿梭,輕聲詢問是否需要口罩。我好奇詢問原因,她回應,是擔心有觀眾對舞台上瀰漫於空氣的咖啡粉過敏。這份對「咖啡粉」作為潛在過敏源的細心關照,讓這間虛擬的咖啡廳,充滿了對身體處境的體貼與關懷。

咖啡廳 Dance to 40+(2025臺南藝術節提供/攝影許家豪)

二、聲音與身體的錯位

許瑋玲轉而看向音控台上的時間,對著觀眾嘀咕:「還有兩分鐘……很難聊耶。」觀眾席湧出一陣竊笑,演出從刻意拖延的閒聊中隨即轉入舞者們,以身體同步表達的多聲道自述。

郭乃妤以簡潔的語言總結了舞蹈的日常:「三百天都是在舞蹈中。」蘇依屏坦言連做夢都在跳舞,將身體與舞蹈的關係推向極致。她正是在舞蹈中,發現了自己個性中那對立的兩面:生活中的她,對事物的反應是安靜且內斂的;然而,唯有在舞蹈中,她才發現可以讓身體恣意伸展,發狂般地無邊際傾瀉情緒。她感悟到這種極致的宣洩與日常平靜的共存,正是她持續在舞蹈中尋求的平衡。而邱鈺雯的語調則輕盈愉悅,儘管聲音中帶著一絲對專業定義的困惑。迫於家庭處境的考量,她沒有選擇繼續在傳統體系教學或擔任舞者,而是轉向成為瑜伽老師。這種轉變,使她必須面對社會對舞蹈專業的既有框架與定義,進而產生「是否不務正業」的自我詰問。然而,在她輕逸愉悅的語調中,我同時感受到她擁抱兩個孩子的幸福與滿足,這有力地暗示著這種「轉向生活」的選擇,或許才是她現階段身體與心靈的最佳歸宿。

這裡的特別之處在於,舞者的聲音是獨立於現場身體動態的錄音釋出。這種聲音與身體在時空上的錯位,是此策略性手法的核心展現。它將高度凝練的肢體表達,與錄音中私密脆弱的生命低語(關於日常、身份焦慮)並置,迫使觀眾在兩者之間來回審視。

在這樣的聲音與身體的錯位中,一個更深層的問題浮現。這份交織,既是舞者身體對自我身份的剝離與詰問,亦是向觀者拋出一個核心探問:在時間的長河中,何為資深舞者最為真實且持續的存在?

三、奔跑與凝視之間

許瑋玲以身體動態接續了敘事。她在伸展台、《波麗露》(Boléro)的舞曲和展售女孩的意象中,強烈暗示著時間的流逝與女性的被觀看,直至她奔跑至右舞台側的電風扇前,讓風吹拂著她的臉龐與髮絲,這個急速的動作立即喚起了我的記憶——我記得「周先生與舞者們」曾在衛武營大草坪上,同樣以指點、失序、奔跑的動態結束作品。那些曾經在劇場中留下深刻印記的動作語彙,如今在許瑋玲的身體中重新浮現,成為她對自己舞蹈生命的致敬。在舞台上,她彷彿受到時鐘聲無情的、持續不斷的逼迫,最終筋疲力竭地仰倒在地上,呼吸無法調和。當她無力地將臉逐漸轉向觀眾時,這是一個弔詭的時刻:她將自己完全展示在觀眾面前,卻也在這份極致的暴露中隱藏了什麼。或許是尊嚴,或許是保護機制。這份脆弱既是個人的,也是集體的;既是真實的,也是表演的。

在燈光逐漸暗下的瞬間,她深沉地凝視著左舞台,目光久久未移。那眼神究竟是什麼?是她稍早提到的老花眼所致的失焦,還是正穿透時間、凝視著身體記憶的遙遠彼方?無論如何,這份凝視讓過往的專業生涯與當下的身體狀態,在此刻進行了一場無聲的對話。她一手劃開地板上的咖啡粉,那一道線條透出底色,將空間的意象劃分開來。

四、收攏與釋放之間

當空間被重新劃分,關於時間與身體的對話也隨之展開。此刻,錄音再次釋出,談論著四十歲的身體:跳林老師(林懷民)最後一個作品時,跑步是如此吃力。女子的聲音談論著生理機能的轉變、沒有孩子的遺憾,以及年紀變大的焦慮。隨著這些私密而脆弱的聲音,原本橫向佈滿的咖啡粉,漸漸鬆動離散,在舞者的形塑下,最終形成了一個圓。

身穿一襲黑色長裙的郭乃妤,腳步輕柔而堅定地走入圓內。她整個身體的開展,始於一道深沉而內斂的呼吸,並隨著氣息的湧動而緩緩綻放。她的肢體語彙承載著清晰的葛萊姆技巧印記。當她將目光內斂至身體中心時,那份攪捲(Contraction)的收攏,像是一股巨大的內在引力,將所有情緒、所有歲月凝練成一個重量,在腹腔深處盤旋、迴轉,形成一個沉默卻極具張力的黑洞;隨後的釋放(Release)並非暴烈的反彈,而是循著那股內斂後的力量,緩緩擴散向肢體末端。這是一種將歲月的重量輕盈拋出的姿態,展現出資深舞者對生命經歷的體認與接納,流動著充滿韌性的澄澈與釋然。

咖啡廳 Dance to 40+(2025臺南藝術節提供/攝影許家豪)

在此同時,一段幽微、朦朧且富有層次感的鋼琴音域滲透而來。這份音樂的間接性與內省氣質的氛圍與舞者身體之間,創造出瑪克辛.希茨-約翰斯通(Maxine Sheets-Johnstone)所述的美學距離【2】。郭乃妤透過精心配置的動作質性,直接呈現人類情感的動態結構。她的動態避開了日常情感的喧囂,正如音樂避開了戲劇化的直白,兩者皆選擇了昇華與純粹的表達途徑。她沒有「吶喊」悲傷,她的肢體語言是潛藏於靜謐聲響之下那份普世共通、關於生命承受與淨化的「感覺形式」。她無需言說,她的身體動態就是那份四十歲生命重擔之下所閃耀的、詩意與持重的動態化身。我所體驗的感動,是超越個人故事,直達生命動態本質的共鳴。

尤其,她重新將舞台上的咖啡沙勻配,竟巧妙地將咖啡沙中一處缺口填補起來,完成了圓形的圖像,象徵著起點即是終點的循環。她隨即脫下了黑色長裙,恭敬地捧在手上,並將其放置於圓形中央,一場關於生命的內省與回歸,至此靜止。

在敘事的溫柔鋪陳下,餐桌上的一名舞者走向郭乃妤。兩人的動態線隨即緊扣交織,流動出極致的純粹。這份純粹宛如在協奏曲的慢板(Adagio)中呈現,映照著生活的兩面;它既是動作語彙經過時間淘洗後的去蕪存菁,也是情感表達直接觸及本質的昇華。我陶醉在這份氣息上的唱和,它讓這段雙人舞不再限於動作的交換,而是一場生命力量的持續對話。這份身體間的流動,正體現了希茨-約翰斯通所述的舞蹈本質:「運動作為力量的持續展現,創造了動態線條。」【3】因此,我們感受到的不是簡單的動作位移,而是兩股力量在空間中的相互牽引、支撐與讓渡。這條不可見的「動態線」從她們身體的起點延伸,貫穿了舞者的每一次呼吸與動作,貫穿了舞者的每一次呼吸與動作,形成一種專屬於這對搭檔的獨特力量組織。

五、傷痛與支撐之間

然而,沉靜的詩意並非故事的全部。舞蹈隨即進入最具爆發性的轉折——身穿白衣的蘇依屏在獨舞中,帶來強烈的隱喻表達「我受傷了,摔過很多次,在台上流血……」。身體的傷痛與脆弱被直接袒露。此時,一個「一分為二」的動態線條在佈景上投射出巨大的影子,當舞者靠近時,那股面對自己的量體被無限放大,將內心的脆弱感具象化為沉重的物質存在。

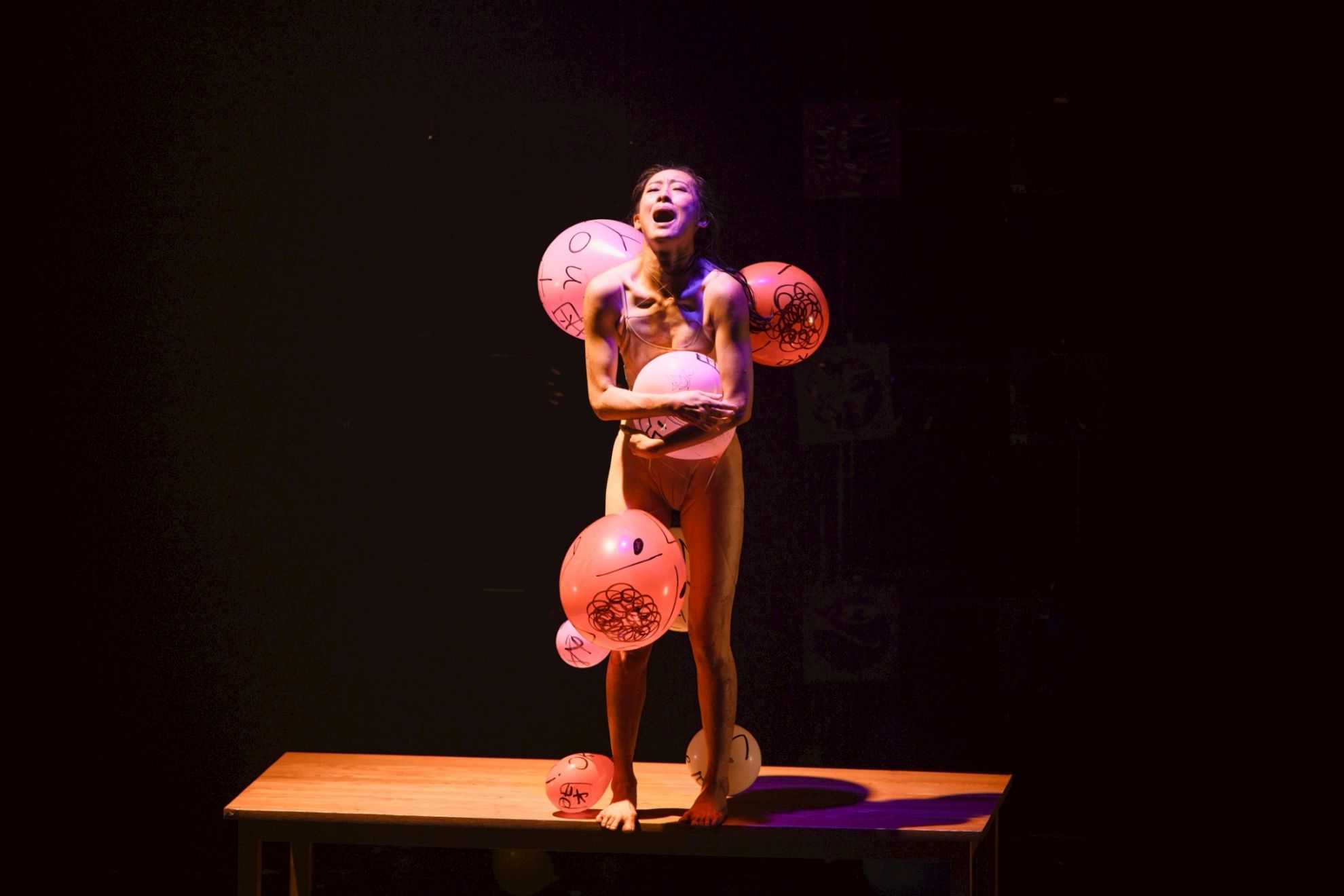

接著,空間被兒童唱遊的聲音佔領,隨後是持續且高分貝的「我不要」轟炸聲。邱鈺雯作為一名母親(或是一位情感承載者)的形象被喚醒。她在持續的喧囂與不斷吹起膨脹的氣球中,被巨大的聲響和壓力消磨殆盡。她的獨白低語著:「我沒有的東西我沒有辦法給。」隨後更沉重地說:「難過或傷心的時候,還要把我沒有的東西給出去。」她將滿身交雜的情緒氣球擁抱入懷,身體語言中充滿了無助與安靜的叩問:「怎麼辦?」

當臥躺在桌上的舞者在聚光燈下輕微轉動身體與氣球的面向時,我看見零碎的文字在拼貼散落中顯露。無聲的「難受」以文字的靜態形式,與舞者動態的掙扎形成強烈對比,突顯出內在痛苦的無法言喻,也回應著她內心的質問:「如果重來,我還會做這樣的選擇嗎?」

咖啡廳 Dance to 40+(2025臺南藝術節提供/攝影許家豪)

在情感瀕臨崩潰之際,三位身穿白衣的舞者魚貫進入,給予及時的扶持與溫暖的安慰。這份支持,既是舞台上的戲劇安排,亦是現實中四位資深舞者之間深厚友誼的真實投射。支撐的力量讓她們重新凝聚。四人從桌子一端滾落,身體如球體般接連翻轉,在地面上形成連綿不斷的流動。她們彼此纏繞、呼應,儘管經歷傷痛與消磨,動態線仍緊密相連,有力地體現了女性群體間共有的生命韌性與相互支撐。

六、生活與舞蹈之間

「40+」說是老了,但這四位舞者仍保有從地面竄起的身體能力。那是時間給的韌性,不是年輕時的爆發力。

滿室的咖啡香,伴隨著絃樂帶出眼淚。這間虛擬的咖啡廳,是四位舞者生命交會的空間。咖啡粉被細心勻配成圓,成為她們生命軌跡的視覺化呈現——那個圓,象徵著起點即是終點的循環。而這場演出最動人之處,正在於它將個人的身體史轉化為集體的記憶圖景。從雲門的《流浪者之歌》到如今的《咖啡廳》,身體記憶在延續,也在轉化——從劇場的儀式到生活的日常,從表演他人的作品到訴說自己的故事。郭乃妤、蘇依屏、邱鈺雯、許瑋玲——每一段身體史都是獨特的,卻又在舞台上交織成共同的生命織錦。

當燈光暗下,咖啡的氣味成為這場演出最持久的記憶。她們只是換了一種方式,在生活的咖啡廳裡,繼續以身體書寫著屬於自己的詩篇。

注解

1、葛萊姆技巧(Graham Technique)由現代舞先驅瑪莎.葛蘭姆(Martha Graham)創立,其核心為「收縮與釋放」(Contraction and Release)——透過骨盆與腹腔的收縮與延展,創造具有張力的動作質感。此技巧強調呼吸與身體中心(core)的連結,是二十世紀最重要的現代舞訓練系統之一。台灣的舞蹈教育自1970年代起引入葛萊姆技巧,成為雲門舞集等專業舞團的重要訓練基礎。許多台灣資深舞者如郭乃妤(曾為葛蘭姆舞團舞者)都是在這套體系中養成,使其成為台灣當代舞蹈發展的重要身體語彙。

2、瑪克辛.希茨-約翰斯通以葛蘭姆的《哀悼》(Lamentation)為例,說明舞蹈作品的內涵與形式不可分離。舞蹈將人類感受從日常生活中抽象出來,成為象徵性表達。她指出:「葛蘭姆跳《哀悼》時,並非真的處於悲傷狀態,而是透過身體的收縮、伸展、顫動等質性變化,來呈現哀悼的動態結構。」Maxine Sheets-Johnstone, The Phenomenology of Dance (Temple University Press, 2015), 50.

3、Sheets-Johnstone, The Phenomenology of Dance, 70-71. 原文:“Movement as a perpetual revelation of force creates a dynamic line... Each dance creates its own dynamic line, a unique qualitative organization of forces from beginning to end.”(運動作為力量的持續展現,創造了動態線條……每一支舞蹈都創造出自己的動態線,一種從起點到終點獨特的力量質性組織。)

《咖啡廳 Dance to 40+》

演出|伍拾製作

時間|2025/11/16 11:00

地點|台江文化中心台江劇場