文 鄭宜芳(專案評論人)

以三年多的時間耐心琢磨創作,莊博翔與身體處方的創團之作《㒩》一出手即見新世代創作者的氣勢與潛力。最初觀看莊博翔的作品是2019臺北藝穗節在藝.風巷狹窄二樓的《We are not human at all.》,那結合街舞與當代舞蹈技巧,並大量使用凹折肢體的動作風格,至今依舊令人印象深刻。

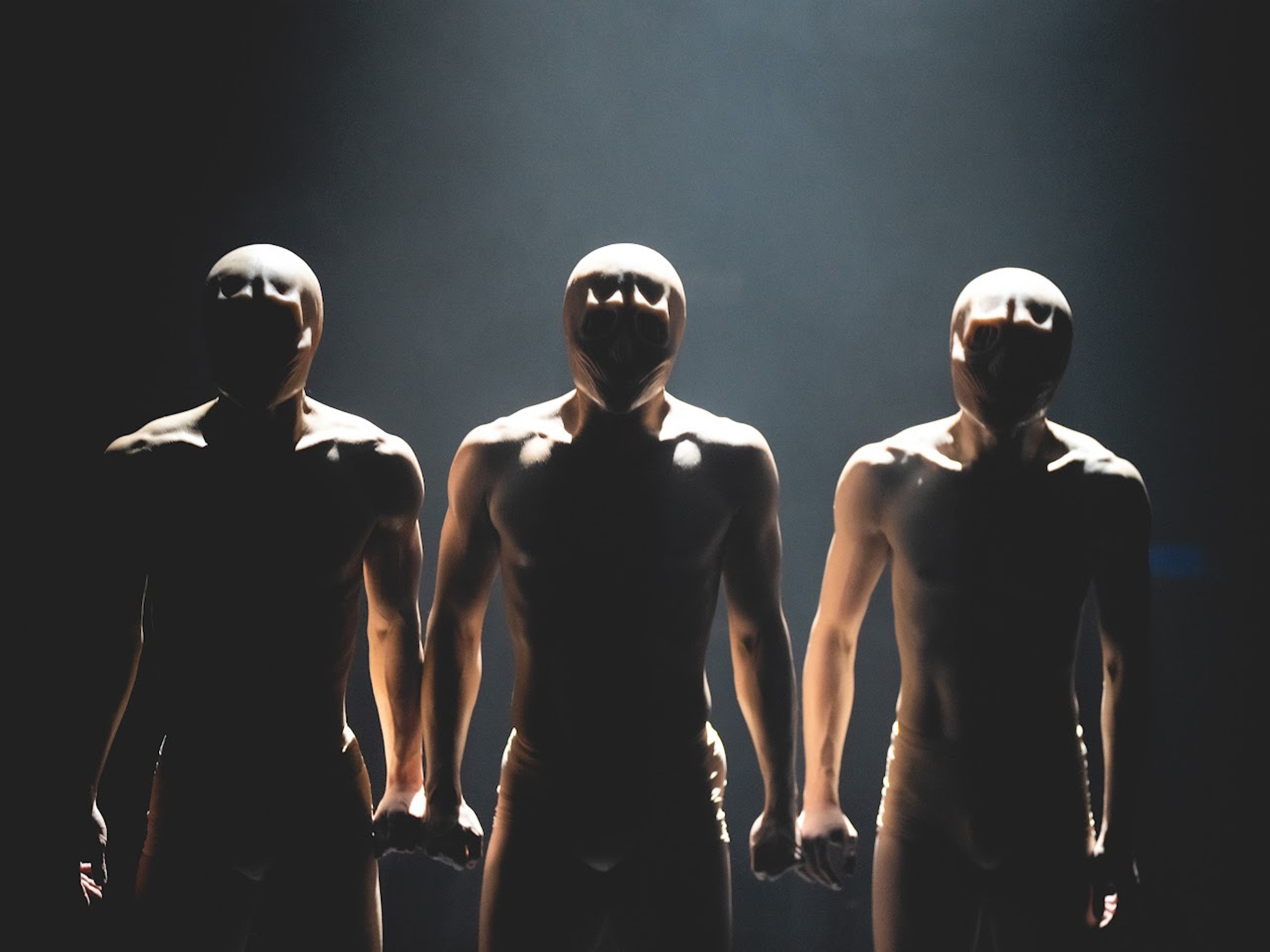

《㒩》全長約四十分鐘,三位男舞者:李冠霖、王官穎、廖健堯,身著膚色丁字褲,頭戴膚色全頭套,將舞者的面部完全遮掩住,使觀者無法清楚看見舞者表情。頭套沒有毛髮,沒有開口,狀似骷髏,甚至會懷疑舞者如何呼吸,搭配昏暗冷色的燈光,整體呈現出一種冷淡且非人的身體姿態。

㒩(身體處方提供/攝影王彥敦、陳伯瑋)

莊博翔以身體性出發,設定了三位舞者互不分離形成共同體結構的編舞限制,隨著舞作進行,三人彷如連體嬰般相連,以四肢和軀體相互進行堆疊、扭轉、凹折等動作,使共同體姿態形成如蟲鼠般的緩慢蠕動,或者身體在超越極限的彎曲折扭後,形成非人、超乎想像的動作造型。並且,在保持身體連結的同時,動作質地依舊維持著乾淨純粹和流暢。於此,可以看見三位舞者彼此之間的良好默契,以及對彼此身體感官的敏銳和熟悉。配合著冷調機械的電子音樂,以及利用360度環形影像拍攝的舞者身體和各式萬花筒、老鼠意象的投影,整體散發著奇詭的氛圍。

雖然,在觀看的過程,偶爾會不時閃現暗黑舞蹈(舞踏)的影子。同樣從黑暗醜陋而生,同樣在思考生命與死亡,孤獨與自我。然而兩者不同的是,舞踏以反叛西方美學傳統出發,抵抗當時日本社會情境,使「用異質性的活力顚覆一個宿命的日常規律」【1】為核心,從而透過身體轉化出對生與死,對肉體解放的思考。因此舞踏手近乎全裸,身抹白粉,以蟹足、匍匐、扭曲動作為主是為突破傳統美學。而縱觀《㒩》一作,莊博翔雖設下互不分離為限制,並且建構了諸多扭曲、凹折、堆疊等非人之動作造型,然而其動作造型並無突破傳統美學之企圖,而是在此限制之下尋求身體運動極限之可能性,藉由此身體性探求「人與人之間的身體距離」【2】,再由此連結至孤獨,自我與群體,生命的循環等。因此,從編舞者到舞者其創作與表演的美學思考範疇,依然依附於當代舞蹈的美學/審美傳統之中。

雖然《㒩》的動作語彙,能依稀看見莊博翔早前在《We are not human at all.》、《㒩怪》等的痕跡,然而不可諱言,《㒩》無論是在黑白色調的投影內容設計、調度,還是身體造型、動作語彙的建構,皆顯示出美學上完整的融合。作為創團之作,確實展現出新生代舞團與編舞者的氣勢,下一步又將如何推進,值得期待。

注解

1、王墨林。〈肉體的叛亂 舞踏家土方巽及其美學〉,《表演藝術》。第16期,1994。

2、取自節目單說明。

《㒩》

演出|身體處方

時間|2024/01/13 19:30

地點|國家兩廳院實驗劇場