文 尹良豪(2025年度專案評論人)

開機儀式:當機械裝置先於身體醒來

《機神祭》(U>N>I>T>E>D,下簡稱《機》)的開場並不是以舞者為主角,而是讓一套被精心計算的軌道先佔據空間主導權。巨大的金屬軌道懸於黑暗之中緩慢啟動,以工廠、實驗室與未完成祭壇混合出的神秘節奏切割空間;兩位舞者則隱伏在軌道下方的兩端,像被放置在待機狀態的器官。舞者的甦醒並非來自情緒與意志,而是來自頭頂機械臂的節律呼喚——彷彿在體內深處接收到某個外部指令,脊椎先於意識微幅震動,呼吸被動推入同步狀態。而貼附在舞者身體上的機械裝備比肉身更早讀取環境:銜接肩胛、脊骨與手臂的金屬節點宛如「第二脊柱」,先於身體探照空間、調整重心、決定力量如何流動。當軌道上的機械臂轉向、探測或短暫停滯時,舞者的身體便隨之調整——不是回應,更像是在確認自己是否仍被允許行動。至此,甦醒不再是主體的開始,而是被技術「開機」。

當兩位舞者沿著軌道方向緩步向彼此推進、在軌道下方的中央相遇時,一個關鍵命題於此刻浮現:在這套機械所劃定的系統裡,身體不再是運作的起點,而是被技術節律塑形、召喚並調度的存在。這樣的開場,也與上篇作品形成對照——《崩》的身體是被世界的崩解逼迫啟動思想;《機》的身體則是被外在技術介入「喚醒」。兩部作品雖源自截然不同的創作脈絡,卻共指同一個核心命題:身體已經不再從自身開始,而是被更巨大的結構所牽動。

延異的身體:當人類試圖與機械共享節奏

當六名舞者在身體上再度接上更大範圍的機械裝置後,作品從「開機」進入「校準」。這一段的動作語彙不再呈現前段的被動甦醒,而是一種更複雜的互動:看不出誰在控制誰,也無法簡單以「人主導機械」或「機械牽引身體」來概括。舞者彷彿在測試裝備的重量、阻力與反饋——而裝備同時也在測試身體能否維持其力學節奏。這裡的互動呈現不是和諧,而像是一種必要的磨合:雙方正在確認彼此的語言、限制與邊界。

舞者在空間中疾速換位、穿梭全場,甚至多次站上高處的軌道,這個高低差並非作為舞臺效果,而是明確標示出「權力位置」的變動。當舞者攀上軌道,他們不再只是受技術牽引的身體,而成為與機械共享視角、甚至共享指令源的存在;站在下方時,身體則再次回到被調度的位置。高度因此成為一種動態的權力地形圖:誰能與機械並肩?誰必須服從其節奏?作品將這點處理得巧妙,沒有明講,卻透過動線、速度與高度讓觀眾感到一種被重新分配的主體性。

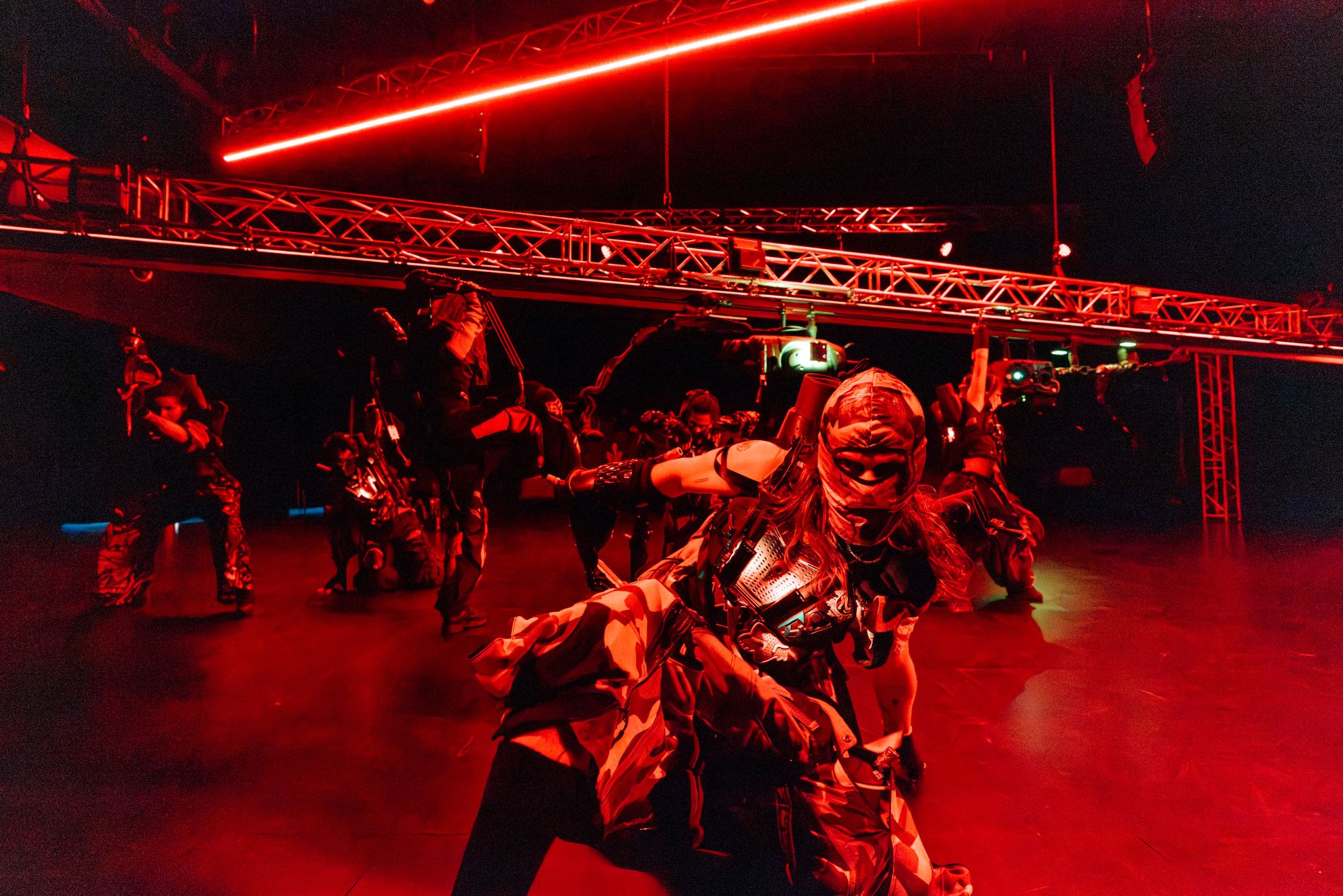

機神祭(臺北表演藝術中心提供/攝影鄭宇辰)

另外,音場在此段扮演不可忽略的作用。爪哇實驗音樂團體Gabber Modus Operandi 將甘美朗【1】的節奏性拆解後,融入高速電子音場,使聲響本身就像另一具大型技術系統:重擊、循環、斷裂、推進。與《崩》同樣使用電子樂作為驅動力量不同,《機》的聲響不是為情緒服務,而是在模擬技術的邏輯——節拍像指令,低頻像權限,爆裂的聲響像一次次重置。而舞者的身體在這聲響中明顯被推向極限,他們的動作越來越像在對齊一套外部程式。音樂在此不再是背景,而是第三種力量:一個看不見但極具統御性的系統。

重置化:卸除、機械龍與後人類身體

當後段舞者逐步卸下部分機械裝置,他們的身體不再完全依附於外骨骼的節律,而是開始以自己的力量重新校準動作、感知空間與集體節奏。緊接著,六位舞者在軌道下排列組成如「機械龍」般的集體形態:肢體相互疊合、延展,呈現出既超越個體又整合外骨骼延展的後人類形象。這一瞬間,作品清楚展現了身體如何在技術介入後重新獲得主體性:不是回到純粹的人類形式,而是以人與機械的混合體,重新書寫身體的能量、邊界與存在感。

《崩》中舞者面對的是世界的崩解與制度殘留,身體被逼迫即時反應並掙脫訓練痕跡;而《機》中的身體則面對人工技術與外骨骼介入,需要在精密機械節律中尋找自主節奏與協作感。兩者共通核心在於:當身體不再從自身出發,它必須學會在外部系統規範與壓力下重建行動與感知能力。前者呈現政治與自然崩解下的脆弱能量,後者提供未來科技環境下的身體適應與協作模型。

此外,《機》提出對未來身體的前瞻性宣言:當AI、外骨骼或其他機械智能比人類思維更精密、反應更快時,人類的身體必須以更貼近動物本能的方式回應——敏銳、靈活、與外在節律共振,而非僅依賴理性或意志力。

機神祭(臺北表演藝術中心提供/攝影鄭宇辰)

後人類時代的身體宣言

在《崩》中,身體被世界的崩解逼迫,脆弱卻充滿能量,暴露了制度殘餘下掙脫的可能;在《機》中,身體被數位技術置入,延展為人機混合體,探索與外部系統共振的自主節奏。兩者雖路徑迥異,卻共同朝向:身體從未只是單向的、固定的存在,它是一種開放系統,隨時在外界力量中被塑形、被挑戰、被重新定義。這提醒我們,當AI、外骨骼或人工智能超越人類的反應與計算能力,舞蹈與身體便不再只是表演或美學,而是對行動、感知與存在自主性的實驗。身體的政治性、能量與感知能力,不再只仰賴固有肌理,而是在與制度、世界崩解或技術系統的共舞中得以重塑。

Beta世代【2】來臨之際,這不只是藝術議題,更是一種身體宣言:如何在失序與技術規範之間,保留並創造自主的存在力,並將其轉化為持續航行的能量。兩部作品的對照與回應告訴我們:未來的身體,不在於完美、完整或掌控,而在於就算在外部結構強烈介入下,仍能持續思考、對話與共處。

注解

1、甘美朗指的是傳統印尼打擊樂團和所使用的一套樂器。主要由手工鍛造金屬製作的精緻打擊樂器組成,合奏通常包括木琴、鑼、排鑼、鼓、鈸、弦樂器和竹笛。甘美朗音樂遵照有關調音、佈局、節奏和度量模式與演奏的精確規則和技巧。通常在宗教儀式、儀典、傳統戲劇、節慶和音樂會上演出。

2、Beta世代是指2025年至2039年間出生的人口,是繼 Alpha 世代(2010-2024年)之後的新生代。其命名自希臘字母 Beta,象徵一個全新時代的開始。這個世代將成為第一個從出生就完全沉浸在人工智慧環境中的世代,他們將在科技無縫融入日常生活的世界中成長。

延續閱讀 〈給下個世代的身體宣言:從《崩世光景》與《機神祭》的當代觀察談起(上)〉,尹良豪。

《機神祭》

演出|塊動舞團(Chunky Move)

時間|2025/11/20 19:30

地點|臺北表演藝術中心 藍盒子

《崩世光景》

演出|狂徒((LA) HORDE)、馬賽國立芭蕾舞團(Ballet national de Marseille)、霍恩(Rone)

時間|2025/11/14 20:00

地點|臺北表演藝術中心 大劇院