TT不和諧開講2017.第四講:脫美入歐?抑或南進?——當代舞蹈國際交流的選擇題

與談:鄒欣寧(自由撰稿人)

陳武康(驫舞劇場藝術總監)

鄭文琦(數位荒原總編輯)

記錄:楊禮榕(劇場工作者)

圖版提供:鄭文琦

時間:6/28週三19:00-21:30

地點:牯嶺街小劇場二樓藝文空間

鄒欣寧:

非常高興這麼熱的天氣,大家願意來聽這個有點大、像武康說的,有點嚴重的題目。在兩位與談人分享經驗之前,先簡單說明為什麼訂這樣的題目,為什麼邀請這兩位與談人。首先,做為外圍的舞蹈觀眾,這幾年注意到一個現象,不管是大型場館或藝術節,越來越多跨國合作或共製節目。除了蓬勃的國際交流和共製節目之外,每年也有很多舞蹈創作者、團隊到國外參加亞維儂、愛丁堡、杜賽朵夫的舞蹈博覽會等等。如果對舞蹈圈生態有瞭解的話,可能會注意到一直有台灣編舞家出國參加各種舞蹈大賽,得到不錯的成績。最近的例子是蔡博丞舞集(B.DANCE 丞舞製作團隊)拿到瑞士青年編舞國際大賽首獎「伯恩舞蹈獎」。跨國共製的現象不限於台灣,全球有很多劇院和藝術節跨國共製,比如前陣子來台灣的陶身體劇場/中國編舞家陶冶,他的作品近年是由台灣、英國、法國的劇院共同製作。跨國、國際化製作的舞蹈節目越來越多,是我在思考題目的起點。

第二的層次讓我縮小距離,作為稍微接近劇場內部的參與者,不純粹只是觀眾的角度,發現國際交流計畫和專案不斷舉行。例如,國藝會有國際文化交流補助,送藝術家、製作人、策展人出國駐村、考察,這樣的補助以前是一年兩到三次,這幾年比例變非常高,一年可多達六次。也就是說,如果你是以上這些身份,有很多機會可以申請到國家資源,去國外做一些觀察、創作。第三,是showcase。特別是把國外策展人、藝術總監、藝術經紀、藝術節等,把可能的buyer(節目買家)請來台灣看台灣的舞蹈創作生態,看節目、介紹創作者,這樣的showcase越來越多。印象中早期表盟(表演藝術聯盟)在華山藝術生活節開始有showcase,積極把韓國、美國、歐洲的國外策展人、藝術節經理請來認識台灣的創作者。

國藝會近年推出的補助有兩個專案值得注意。從2015年開始的「表演藝術國際發展專案」,不像過去補助通常一年為期,只有一年的機會,要在一年內完成,專案從2015到2019年共四年的時間。國藝會希望經由長期醞釀建立國際網絡、連結,武康的驫舞劇場就有得到該專案補助。另外是國際藝術網絡發展平台,是讓民間單位推展台灣藝術團隊的作品、藝術家連結國外藝術節或演出平台等等。有七個平台得到國際藝術網絡發展平台的扶持,包括表盟(CO3表演藝術國際交流平台)、原住民表演藝術推廣平台、表演藝術華文地區推廣平台、推科技藝術的Fly Global(數位表演藝術國際續航計畫)。從這個層次我們可以說,國家這幾年投入滿多資源積極想要台灣的藝術家、作品被看見。

第三,比較新的經驗是去年底在衛武營參加臺灣舞蹈平台。衛武營現在還沒正式外開放,營運團隊已經開始做很多的活動,這個活動是他們去年第一次辦理。三天的活動會看到showcase、編舞家作品的呈現,也有論壇,邀請台灣和歐洲的年輕編舞家,歐洲和東南亞策展人、藝術經紀人、舞蹈機構的主持人,來分享他們國家的舞蹈發展現況。最後是大型論壇,來自歐洲、美國、新加坡、日本、北歐的策展人分享「亞洲的表演藝術是什麼」,是非常有趣的經驗。除了衛武營的舞蹈平台之外,其他場館也在做類似的媒合、交流,比如北藝中心的亞當計畫(亞洲當代表演網絡集會)。邀請亞洲視覺藝術、戲劇、舞蹈等表演藝術跟視覺藝術的年輕創作者,有演出、交流活動,(亞當計畫)邀請參加的共有16組台灣創作者,舞蹈比例非常重,佔了八個。

衛武營的臺灣舞蹈平台是有延續性的媒合,台灣的編舞家劉冠詳就有參加衛武營的showcase,當時來自英國的Aerowaves致力於發掘年輕新銳編舞家,就邀請劉冠詳的作品到歐洲。歐洲機構跟衛武營也有合作關係,衛武營和他們有四年正式簽約計畫。有新聞提到,衛武營做為亞洲第一個和Aerowaves締結正式伙伴關係的機構,希望未來成為亞洲舞蹈平台樞紐。

在這些背景下,當我試著串連當代舞蹈踏出臺灣、走向國際的脈絡,發現一個有趣的變化。80、90年代台灣的編舞家、舞者想要出國進修、見識世界,通常去美國,紐約學舞,甚至留在那邊工作。慢慢的風向轉變,90年代末、跨入千禧年之後直到現在,舞蹈人才出國的潮流逐漸轉向歐陸。最近北藝有「表演跨域─身體微旅行工作坊」,是在荷蘭舞蹈劇場—NDT 1 工作的舞者吳孟珂回來舉行的工作坊,師資還包括比利時偷窺者舞團的劉怡君。

此外也注意到,「亞洲」一詞在後半段開始頻繁出現,直接的聯想是因為這幾年的新南向政策,國家希望跟東南亞、東協有更多的連結。但舞蹈、表演藝術的亞洲交流是從上而下開始的嗎?未必,以今天舉行的場地--牯嶺街小劇場來說,從2005年就開始積極做亞洲連線,邀請來自日本、韓國、東南亞、新加坡、馬來西亞的藝術家來演出、交流,投射出很不一樣的亞洲。

這是關於今天討論主題的脈絡,我對這題目有很多未知,想知道這些國際交流怎麼發生,是如我們想像的那樣發生嗎?是政策、資源投注而促成的嗎?還是有其他觀看、理解的角度?於是選擇邀請今天兩位與談人,一位是驫舞劇場藝術總監武康,他的資歷挺符合脫美入歐。

陳武康:

我沒有入歐。

鄒欣寧:

可是你有很多去歐洲演出,有參加杜賽朵夫?

陳武康:

這樣就......

鄒欣寧:

經過一下的經驗(觀眾笑)。武康的經驗主要是美國,他長時間跟美國編舞家費爾德(Eliot Feld)合作,在他的舞團擔任獨舞者。這個合作關係持續到武康從紐約回來台灣,跟威嘉等人成立驫舞劇場,所以可以說他有很長期的美國經驗。更有趣的是,這幾年他跟泰國傳統舞大師、編舞家皮歇‧克朗淳(Pichet Klunchun)工作。他跟皮歇的交流和合作是從去年寶藏巖開始,從台灣到泰國,接下來怎麼繼續發動?東南亞經驗有什麼樣的反芻?希望武康稍後與我們分享這部份經驗。

另外一位看起來關係有點遙遠的鄭文琦,是我刻意邀請他來與談。雖然他的背景是當代藝術,但很常看舞蹈、劇場,一直有發表相關評論。他的另外一個角色是策展人,有多次前往東南亞策展、觀察藝術現場的經驗,也曾在雜誌發表「劇場裡的背包客」系列書寫,他今天主要分享的是自費完成的背包客壯遊,他去東南亞看了很多有趣的作品,包括舞蹈、行為藝術,希望等會跟我們所見所聞。這兩位最大的交集是南進,雖然這是一個選擇題,但最後我們的小結會在南進,通常定義的是東南亞幾個國家。今天是開放的座談,沒有預設什麼針鋒相對的觀點,是相遇的過程,藉由不同圈子的跨界對話,給彼此帶來參照的經驗。也許會發生,也許不會,也許需要觀眾的提問來促成。接下來把時間交給武康。

陳武康:

大家好,我是武康,我們算是最少人的一場嗎?是不是因為跟主題有關,好比說東南亞、舞蹈,大家不願意把目光放在東南亞,除了牯嶺街之外。剛開始跟泰國藝術家認識的時候,自己檢視自己,我的東南亞經驗純粹只有海灘,這是非常值得反省的。還有外勞,不是我家,是我阿嬤家。接觸了皮歇才開始想我對他們的文化其實非常不理解。跟這位泰國藝術家合作跟小英南進剛開始是完全沒有關係的,兩年前朋友邀請了皮歇來台灣講座,順便帶來跟我交流、聊聊天。一個小時的聊天當中,認識到他們強大的傳統舞背景,以及因為國王很多傳統的事情保存得非常好,心生羨慕。因為自己是外省第三代,在台灣的土地上不太確定自己的傳統到底怎麼樣才合法(政治正確?)。不是說不能去擁抱原住民傳統、本省人傳統,或是自己的傳統,我自己的傳統基本上是找不到的,廣西壯族在台灣很難找,也沒有人講我的母語,「傳統文化」對我來說是非常遙遠的。所以想到是不是可以跟他合作,透過他們強烈的傳統背景,找到怎麼樣重新看待我自己、傳統的可能。現在會覺得,好像不愛原住民是犯法的,雖然很喜歡,但是不見得進得去,也不是說每一種文化、族群的人,必然得要融合。我問他很多關於傳統舞養成,他說大部分泰國男人因為佛教傳統,都有出家的經驗,禪修、靜坐在泰國舞練習是非常必然的,整個人就看起來很深沈,很羨慕。

小英上台突然就有翡翠計畫。我們還亂入翡翠計畫,只要看到關鍵字東南亞就去聽,現場沒有一個認識的,才知道是同部門主辦的社區營造計畫。結果跟科長聊開,科長說你不是跟皮歇有見面,你們應該要做這件事情,藝術家應該做藝術家的事。才再找到皮歇,臉書他,他很open,我們就開始了。他就來台灣,我們就有更多彼此瞭解,做第一次呈現。第二次呈現的時候,國藝會又釋出另外一個名字很長,我們拿到,但錢不夠的那個。

鄒欣寧:

表演藝術國際發展專案。

陳武康:

對。回到想要多瞭解東南亞文化,剛剛說只有想到海灘,就問他怎麼樣可以再有一個計畫對東南亞文化有更多的瞭解。他問我知不知道《羅摩衍那》,他跟我說《羅摩衍那》多麼影響整個東南亞文化。我整個認知就是零。這也很有趣,我知道《摩訶婆羅多》,但完全不知道《羅摩衍那》。很有趣的點是《羅摩衍那》來自印度,卻影響整個泰國。他們也不覺得排斥,融合得滿好的。我申請了一個朋友戲稱叫「武康東南亞學跳舞計畫」(《打開羅摩衍那的身體史詩》三年計畫),根據《羅摩衍那》故事的發展路徑,從柬埔寨、緬甸、泰國、印尼四個國家,走一圈歷史遺跡,找四個國家的傳統舞大師,針對他們《羅摩衍那》的舞蹈各學一個禮拜,學完之後有呈現。第三年邀請這些大師來台灣做演出,是目前為止的規劃。

回到剛結束的泰國行,有很多的體會是,感覺他們應該很分開的,但卻融合得很好。我們的原住民跟各個族群的圈子的(差異)滿明顯的,他們沒有那麼明顯。可能是已經習慣,時間太久了,界線已經分不清楚。很好奇華人在他們社會是會被排擠嗎?其實不太會。普遍的認知是,在泰國社會有一份穩定的工作,一定有15%以上的華人血統。泰國國土因為戰爭改變很多,他們自己跟我講,如果是純的泰國人,號稱泰。所謂的泰,就是比較樂天的一群,可以工作三天,休息兩天,特別是在邊境那些受中國影響很大。這個製作明年五月在雲門劇場演出。

鄒欣寧:

你要不要講一下,你到底跟他做些什麼?

陳武康:

這樣就劇透了。

鄒欣寧:

舞蹈的劇透應該還好。比如皮歇是傳統舞背景,要不要講你們實際工作的經驗?

陳武康:

我們去了將近三個禮拜,但是很認真鎖在排練場工作卻只有三天。我們一拍即合,其他時間就聊天跟觀光(觀摩環境,拋光自己囉),沒有什麼刻苦的部分。這裡面的吸收覺得很有趣的是針對傳統的討論,不知道這叫傳統還是興趣,我對自身身體上傳統的看法是,我從小學跳舞,在學芭蕾舞的過程覺得像在家一樣的自然,應該就能夠成為我的傳統,這之中有一種被召喚的特質。而不是被限定的傳統,限定我只能擁抱某一些事物。這是我們在聊天當中提到的。在東南亞的舞蹈當中,不管是看,還是跳,都像芭蕾舞一樣,很快的,身體會跟它有感應,會把那些東西視為我的傳統,我也希望那是我的傳統,就開始鑽研。慢慢的人就會被形塑成那個樣子,而不是顏色、語言去切割出來,不是那個顏色的,那個種的就必須有特定的那些傳統。這是我自己對那個東西(傳統的意義)的看法。

在扮演藝術家的部分,往往覺得在文化戰略佈局上,身為小小的棋子,會希望設定戰略的將軍們能夠再加把勁。跟外國策展人討論的過程,會覺得自己有點卑微,因為知道自己出國演出是在假裝的,是我們帶著國家的錢出國演出。所以我到那邊,他們不用花錢,甚至他們的工作費還是我們出的。或是,看起來像是被邀請到歐洲演出,到了才知道,其實是台灣匯錢到劇院,再從他們的戶頭轉到我們的戶頭。很多都是這樣。當你知道這些,你就對於巡演覺得很......算了,幹嘛要去,很丟臉。但是,上面的人當然希望做這些戰略佈局,看能不能......我不知道最終結果會換到什麼,也許是換到觀光客,這是我想不透的,但是很樂意。反正你有錢,我可以做自己認知的文化交流。以前編舞會覺得要編一個好的、感動的作品,希望作品好到能夠被其他國家的人買去,形成一種文化交流。到這個年紀,就覺得沒關係,我們直接從文化交流開始,直接跟藝術家發生交流,然後記錄交流,把交流當作是呈現或作品,沒有機會成為一個作品,也是一個會被記錄、被看到的呈現。

這是目前的方向,到了快要四十,比較能夠接受自己的現況。每次看到網路捷報,在替大家高興的同時,也會想說花了多少錢,欣寧剛剛講的一個捷報,冠詳的例子我也覺得很有趣。我從來不是說作品不好,作品很好。但是評審來之前已經被告知,今天要選一個東西走,這到底是什麼樣的合作關係,稍微有點玷污作品本身。反正沒有人,可以隨便講。我要準備交棒(麥克風)了。最後補一句,我們在這個企劃案當中,在網路上找到一句不太知道是誰寫的一句話,「歷史是在無數的文化交流下形成的」,所以更讓我覺得,不要想太多,就去交流吧。棋子就棋子,沒關係。

鄭文琦:

很高興第一次在牯嶺街講,之前大部分是新媒體的場合。今天算人少嗎?我的感覺是還好。

鄒欣寧:

新媒體的人更少?

鄭文琦:

You got it. 我們有辦數位荒原見面會【1】,那邊的場合有時候更少。今天來有點尷尬的地方是我不是科班出身,對舞蹈不了解。

鄒欣寧:

這個尷尬在很早之前,就一直很焦慮的發生。

鄭文琦:

另外我本來就是很容易尷尬的人,這也OK。我一直問欣寧,需不需要找一些跟武康之間共同連結,後來發現真的沒有,反正我有適度表現我的焦慮給欣寧。

突然想到可以稍微回應文化戰略、交流和想像、脫美入歐的一句話。今年在視覺藝術算是很重要的一年,有威尼斯雙年展、五年一次的卡塞爾文件展。卡塞爾還分為兩個展場,因為希臘欠德國很多錢,德國塞了一個跟表演有關的節目到希臘展場。很多朋友看我的臉書,不斷刷訊息說威尼斯沒什麼好看,那邊有好吃的東西之類。但我今年申請了一個國藝會計畫,我想許多單位都會申請東南亞或出國交流補助,總之,我申請了可以連續申請三年的「環境與發展」類的「資料庫應用」第一年,有需要再私下討論。這是第一年,將來還有第二年、第三年。我的方向是講馬來語的群島,包括馬來西亞、新加坡、印尼,都是受到海洋影響的島嶼,在交流的對象上不希望很明確。

雖然我跟武康表面上共通處很少,但他提到《羅摩衍那》在整個印尼、馬來群島的主流傳統系統裡面是很重要的表演藝術,包括皮影戲、劇場,主要是舞蹈。回到今年很多人去卡塞爾,我因為申請計畫所以要做資料庫應用而惋惜不能去了以後,有些朋友私下告訴我,你為什麼要跟著大家去卡塞爾。既然從2011年就開始走這一塊,累積出相關知識,開始建造成一個資料庫的概念,很多去東南亞交流的人可以留下一些文章放在資料庫,為什麼非得要再去看威尼斯?我又不好意思說還是很想去德國,會有那種我知道得還不夠的文化自卑。剛才武康因為戰略佈局也有一些懷疑,我們投注的資金比當地人多。在面對歐美策展人,即使是遠到亞洲,還是會覺得好像我們做的東西不夠。這個「不夠」,我現在也沒有答案。經過朋友開導,幹嘛才覺得何必認為他們的東西一定比較好。這幾年有時候聽到人家分享一些東西,我可以很快用自己的經驗來回應。

因為不是本科出身,我自己的習慣是有準備簡報。題目是脫美入歐或南進,我沒有美也沒有歐,有去歐洲玩過。南進是有,看了很多東西,但是去這些地方表演的人,也主要是歐洲的團體,也是歌德學院或日本基金會這些先進國家贊助的表演團隊、製作。我能夠分享舞蹈的案例,也幾乎沒有東南亞。但是欣寧一直安慰我,「不用擔心,我可以幫你們串」,我就想,這是妳自己說的。

如果不是以地理範疇去思考南進、脫美入歐,要怎麼回應東南亞或亞洲?想到2010年在《今藝術》的專欄。當時我跟《今藝術》討論,因為《今藝術》想要做別冊,大概為期一年,不知道大家有沒有印象?小別冊有一個專欄「劇場裡的背包客」,很怕被人家認出來,所以用筆名「雨蛙」,背包客就是用很便宜的錢,想辦法找到一些......比如去擠通舖,比如說新加坡藝術節是一整個月的週末,不可能待一個月,頂多一個禮拜或十幾天,很死皮賴臉地住朋友家,想辦法找一些東西來看。

從這裡出發,我把劇場性做為一種知覺模式去理解。這一段話大概是我從書上找到的,這些東西都不是內在。比如歐洲的表演、美國的製作,他們內在並不是劇場性的因素,而劇場是藉著美學的慣例跟思維實踐去產生。我和武康表面上很不一樣,但他呈現的是美學慣例,而我是不斷的去問問題,從評論的角度出發。自己寫出來以後,再去看,是不是這樣。雖然裡面可能有很多錯誤,這是我理解講題的方法。最重要是劇場跟其他文化脈絡互動的背景下形成的。

今天是講舞蹈,但可以舉出的舞蹈範例比較少,所以我的範例擴大到表演藝術。這樣的知覺是怎麼樣產生?可能透過不同的框架去決定的。做編輯和評論的人很喜歡去歸納,但對創作來說不是必要的。他們憑直覺去做,但是我們會問為什麼要這樣做,為什麼感覺這個作品不是舞蹈、表演,或者可以是舞蹈,也可以是表演?在這樣的時候,必須去解釋它。試圖從這段期間的經驗摘要一些案例,不只是東南亞,也回應接下來台灣會看到的一些表演。大概是這三個方向;第一個是比較物質、具象,第二個是比較心理的框架,第三是長時間累積的框架去決定的一個知覺。透過這三種框架決定知覺,底下會用這樣的來進行。

Boris Charmatz的作品很像裝置,我是在2010年愛知三年展看到的,本來也想說是不是介紹這個。但我去東南亞,如果看的還是歐美編舞家,那幹嘛介紹。油甘子劇團(Makhampom Studio)裝扮跟倥舞,也跟他們民俗的部分很接近。這是在2010新加坡藝術節邀請的作品,新加坡很早就把自己定位為東南亞藝術的生產平台,包括視覺藝術在新加坡雙年展,表演藝術則是透過新加坡藝術節。這是2010年新加坡藝術節的作品,稍微講一下,油甘子劇團在泰國北部的社區,當地有些這樣的藝術團隊。泰國有嚴厲的言論管制,藝術家有時候會受到騷擾,他們試圖用社區工作的方法,去呈現、鼓勵、培力社區可以表現。文本很有趣,是日本劇作家(野田秀樹)的《赤鬼》。當然也是劇場,有點像泰國的歌仔戲,服裝很華麗,很多歌舞的成份。

剛剛說的專欄很快就停了,之後熟門熟路,也自己厚臉皮的寫信問今年有沒有什麼公關票,對方說「沒有」。正好那時開始在數位藝術基金會總監支持下成立數位荒原,慢慢又回到視覺藝術的書寫路線。那時開始在評論台當特約評論人,寫了大約一季的四篇評論。

我的想法是,從觀眾的角度看,怎麼談論知覺框架的改變,透過不同的場景,透過身體的移動去改變框架。現在可以播相關案例,剛好是在設定「劇場裡的背包客」的時候。Rimini Protokoll這個劇場談新加坡的貨櫃司機,它其實不是一個劇團,而是藝術家的品牌「里米尼會議記錄」,今年在台北藝術節有一齣製作,聽說已經賣光了。這德國的一個三人組織,最重要的是凱基(Stefan Kaegi),他們不算是戲劇,也不算完全的表演或視覺藝術。有聲音藝術的背景,但發展出來的project很有趣。第一次看他們的表演叫《吉隆坡-新加坡貨櫃》(Cargo Kuala Lumpur-Singapore),地名是可以換的,後來也有Tokyo、Sophia、莫斯科。雖然同樣都是貨櫃車、即時投影、無線耳機、當地素人司機等等一些基本元素,因為每個地方的語言、經濟因素,貨櫃牽扯到的是運輸、跨國經濟移動、勞動力移動,這在不同國家、國境之間都是非常複雜的狀態。因此每一次同一個系列的新製作,都是新的作品。我也不是很清楚是怎麼做到的,算不算是劇場,所以變成我「劇場裡的背包客」的第一篇。

這個例子是比較簡單的開場,裡面沒有舞蹈成分。他們在新加坡找了兩個外籍司機,孟加拉裔的馬來西亞人。馬來半島上有印度、馬來、中國等很多種族。這些司機受到排擠,找不到工作,新加坡可以提供他們很多工作機會,但是他們沒有辦法在新加坡合法居留,白天工作完以後,晚上必須回到港口,是不得入境的。透過里米尼這個計畫,他們變得好像演員,也很像導遊。這是一個網路媒體的報導。貨櫃車改裝成一邊是半透明的,裡面看的到外面,外面看不到裡面,上面又可以投影。等一下看到的就是在(觀眾在)貨櫃裡面,車會開到不同的地方,這些地方平常新加坡人是不能進去的。我把它歸類在生產工具的改變,藉由移動去改變,移動是改變最明顯的一個方式。

再來想要介紹的是我的朋友羅子涵,2016年差點拿到新加坡總統青年藝術獎(the President's Young Talents)。羅子涵跟楊貴媚合演過電影,是科班的表演者,因為很喜歡阿比查邦,而阿比查邦在芝加哥藝術學院唸書,所以他就去芝加哥藝術學院。最近我才透過訪談,漸漸了解他為什麼積極去重現、重訪(這些作品),包括現在介紹的檔案是1999年 Paddy Chew(周豐林,https://en.wikipedia.org/wiki/Paddy_Chew)跟比要劇場合作的獨角戲 " Completely With/Out Character",是HIV帶原者。畫面右邊的就是Paddy Chew,有點類似田啟元那樣。當時1990年代,對愛滋恐慌達到高峰,在歐美都有相關的作品,但亞洲比較沒有,不過有三個地方分別有愛滋帶原者為主的表演。其實台灣的田啟元作品好像不是直接回應愛滋,但是《白水》、《水幽》都有處理這方面的美學意涵,只是這些用特殊的方式去呈現。Paddy Chew的表演是很少見直接以愛滋為訴求的亞洲作品。

還有一個新舞風邀過的的Dumb Type,他的創辦人古橋悌二也以愛滋帶原者身份公開表演。這三位或說是表演美學的先鋒者也好,或者說勇敢的以帶原者身份去公開倡議。有點忘記田啟元是哪一年過世(1996)。他(Paddy Chew)是1999年在新加坡出櫃,以他的獨幕劇(Completely With/Out Character)出櫃,這是必要劇場這個劇團演出的,演了五個晚上之後,就直接送去醫院,他沒有再出來過。

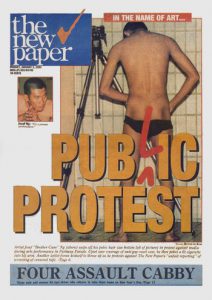

羅子涵2015年在芝加哥唸書的時候,就做過跟一個新加坡曾經公開鞭刑的事件,也就是跟同志、劇場有關的「Brother Cane」事件,本來想要放到最後在講,但是這個背景不講,突然跳到為什麼羅子涵要做後來的Paddy Chew很奇怪。新加坡的行為藝術非常盛行,甚至有人覺得這是言論管制之下所逼迫出來的結果,但是哪個才是結果哪個是原因,我並不太確定。1993年發生「Brother Cane」事件,有12個同志在海灘被警方用釣魚的方式帶回,新加坡的法律是從殖民地時期留下的,跟穆斯林、馬來亞是同一時期的法律,法律明訂肛交是違法的。這幾個被騷擾人就受到公開的鞭刑,鞭刑的英文就是Cane。

1993年底,有一個Artist Assemb Brige的團體做了一個跨年的盛大表演,六小時連續的行為聯演。其中一個藝術家黃新楚(Josef Ng)做了一個表演《Brother Cane》。表演最後的重點是他把自己的陰毛剃下來,英文裡面public就是公共,pubic是私處的毛,剃毛成為把私密變公開的隱喻。表演引起軒然大波,政府不再核發他表演執照,他本來要被判處更嚴厲的刑法,但是他去上訴獲得法官判無罪。但是,導致的結果,是新加坡從1994到2004年連續十年的時間,拿不到任何表演或行為藝術(執照),不管是什麼表演形式,表演、行為、戲劇,全部拿不到錢。這是事件的時代背景,我才會講說,這樣的案例既是同志的,也是藝術史的,又私又公,很難界定。

我想要介紹羅子涵很有趣的作品,他在2015年M1 Singapore Fringe Festival,就用youtube直播。到2017年,新加坡有一個長得很像兩個榴槤的劇院(濱海藝術中心劇院),邀請他做了正式表演,這次他改邀請主流、知名的女性擔任Paddy Chew演的主角,按照他的講法,一個很良家婦女的主角代表正統新加坡的標準的管制的身體,她是好媽媽、華人、高等教育這樣的背景的劇團,而去演這個有愛滋的、已經死掉的主角。表演有三幕投影同時進行,其中一個投影幕是Paddy Chew當初的表演,另一個投影幕是他們所考察到的當時資料,第三個投影幕包含一個重要的段落,在於跟現場直播,以及如何用臉書做live(現場)直播再現表演。

因為主題是舞蹈,下午臨時修改PPT加了一點東西,這是羅子涵的另一個作品。他所有的表演都非常難定義,剛才講的是跟檔案、裝置、直播、表演。這個表演比較有趣,他非常喜歡一種美國黑人在1940年代發展出來的舞蹈,在1980年代歐洲、亞洲重新流行。他在不同的時間及地點策劃了三場這樣的表演。這個表演課是你買票,必須參加他的課程,三個課有三個不同合作的partner以及主題。第一個是swing這種傳統舞蹈,男方負責帶領女方,性別角色的建構是非常明確的,是關於領導與服從。第二個主題是族裔,舞蹈是在特定的種族脈絡下發展出來,但是種族脈絡的改變又可能對舞蹈本身帶來什麼意涵?第三個是關於羅子涵這個表演者在新加坡是公開出櫃、高等教育、華人、同志的形象,當他要去做這個舞蹈的時候,在性別的角度又是什麼?大家可以看看他很多變的作品風格。

最後回到里米尼會議記錄,這個劇團在2015年喬治城藝術節做了一齣剛剛講的不同系列,有一個系列叫做《百分之百城市》,「城市」也一樣有很多不同版本,這是在檳城的版本。等一下看有沒有機會再播放給大家欣賞一樣這樣的「報告劇場」。我的分享大概是這樣,謝謝。

鄒欣寧:

謝謝兩位與談人第一階段分享,聽下來或許有點分散,可是必須說,這個分散在我的預期中,因為涉及過去我們非常陌生的區域,而這個區域不管是出於民間主動的興趣、來自國家更大的推力,或來自其他方向的推力,總之我們現在開始接觸這片我們南方很廣大的空間。我很快歸納我剛剛聽到的幾個重點,做為下一階段討論的方向,或繼續往下提問。

第一,是當我們把目光對準所謂南方或東南亞,必然會遇到的質問。武康講的非常有趣,他接觸一個來自於其他國家的傳統,這是我們碰觸到他者一定會有的困惑,因為太不一樣、太陌生了,情不自禁回頭問:那麼我是誰?站在這個陌生的經驗前面,我自己又是什麼?我所承襲的傳統、我的主體性是什麼?這也是我過去極少數東南亞經驗裡會浮出的困惑。我很少在那邊看表演藝術,真的就是觀光客,而且我不愛海灘。在觀光的經驗裡,會折射回來的是:我是帶著什麼樣的目光在觀看,不管是他們的藝術、文化或生活?

第二,我們確實對東南亞很陌生。雖然有所耳聞新加坡是一個相對威權的國家,有趣的是接下來表演藝術圈跟新加坡也許會有非常多的連結。首先,新加坡在大的政策裡面是跟我們有很具體的合作關係,其次,民間也有很多這樣的互動在發生,以戲劇類來說,最近比較大的例子是,台南人(劇團)去年底受到民間的邀請,到新加坡一個有點算賭場,一個比較娛樂的商業空間「聖淘沙名勝世界」做定目劇演出。這樣的互動未來只會越來越多,可是我們對對方的認識這麼少,要怎麼互動?

另外,我在講座前很快找了表演藝術和文化以外的南向政策相關新聞,發現一個很有趣的論壇,由一個新設立的暨南(國際)大學東南亞學系舉辦。這應該是台灣少數直接以東南亞為主成立的系所。論壇討論台灣要以什麼樣的態度面向這些國家,題目叫做「以人為本」。可是每一個出來講話的教授或學者,都是我們要怎麼去那邊賺他們的錢。有一個教授甚至說,我們已經有那麼多的新移民,他們來這邊這麼久,他們就是我們最好的了解他們的方式。他們是在這邊活生生的人,要做問卷理解他們的喜好,才可以知道他們的市場需求。最後發言的是《四方報》的總編張正,《四方報》是台灣很有代表性的新移民媒體。他最後直接放砲打現場所有專家:「我沒有聽到以人為本,我聽到的都是以錢為本」。

之所以想講這個例子,它可能不是很直接回應今天講座,但當我們舖天蓋地地想要南向,想要交換或獲取的是什麼?剛聽武康說,不管是文化戰略或做為棋子,最直接的方式,就是直接去跟藝術家相遇,跟藝術家面對面交流,好奇為什麼你會在我面前,你背後的一整套東西是什麼。也許在藝術上面比較有可能回到以人為本,雖然這樣說好像又想去貼近某種政策。

另外是文琦講他去東南亞大部分看的也是歐美作品,或歐美創作者在那邊共製的作品。這也回應到一開始我的好奇,現在這麼多跨國共製,這些共製到底要什麼?想要去哪裡?得到什麼?是得到這個嗎,里米尼來做《遙感城市》台北版?這些作品絕對精彩,美學和風格都發展的非常成熟。可是,這也讓我想到有一年我以媒體身分受邀去看澳門藝術節的經驗。我到現在仍不時想到這經驗,澳門因為有賭場,比較有錢挹注到表演藝術。當他們邀請一個國外媒體去看藝術節,政治正確的想法是,他們應該會期待我針對本土的創作提出觀察,可是我到最後選擇的是夏維.雷.洛伊這種國際級的演出--我掉進了和文琦一樣的框架,很習慣看那些東西,也覺得那些東西很好看,而且在台灣沒有看過,要去那邊看。回來之後寫了一篇夏維.雷.洛伊的觀後感。但心裡對這件事情一直隱隱不安,這個不安到底是什麼,也許我們中場休息之後回來繼續聊,因為它投射的是我們對於東南亞或亞洲的想像。簡單的回應到這邊,兩位有沒有什麼要說的。

陳武康:

語言真的是很大的問題,也不能怪要選擇夏維.雷.洛伊,同樣是聽不懂,為什麼不看一個比較貴的呢? 不太知道是什麼意思,建議拿掉好了。

鄒欣寧:

這是舞蹈在現在的國際交流裡面被推的最用力,很重要的原因,謝謝大家。

註釋

1、Meeting NML; www.youtube.com/playlist?list=PLHxM7TA7b8ZYu92qZpjjbEOl_0MeRWGMR)