文 鄭宜芳(專案評論人)

紙張,日常生活常見之物,縱使在現今這個不斷強調數位化的時刻。紙,同時也是古老的材質,取自天然纖維,提供我們書寫、包裝、清潔,甚至經過塑形或編織後能成為容器、服飾等。紙,看似脆弱卻也充滿韌性與可塑性,因而在當代藝術創作中已是常見的創作媒材。

由臺北表演藝術中心舉辦的2023馬戲節邀請了四檔國內外的馬戲節目,來自以色列的英巴爾.本.海姆(Inbal Ben Haim)《紙Pli》是其中之一。正如節目名稱,紙是英巴爾整個表演節目中最重要的表現媒材,也是唯一的道具。

表演前段,英巴爾全身以半透明的紙張包裹全身,只剩下頭部、手掌、腳掌。看似被框限的身體,在不斷地扭轉、拉伸、對角線扯動等由小而大的動作中,紙張也在拉扯中展現物理性質:破裂。此段的音樂使用大量的擬音手法,並融入各式物件的聲音做疊合。此時,身體、充滿皺褶且包裹全身的紙與物件式的聲響,再再使觀者產生一種表演者的身體與紙張皆物質化之感,而這樣的物質性亦充滿整個作品。

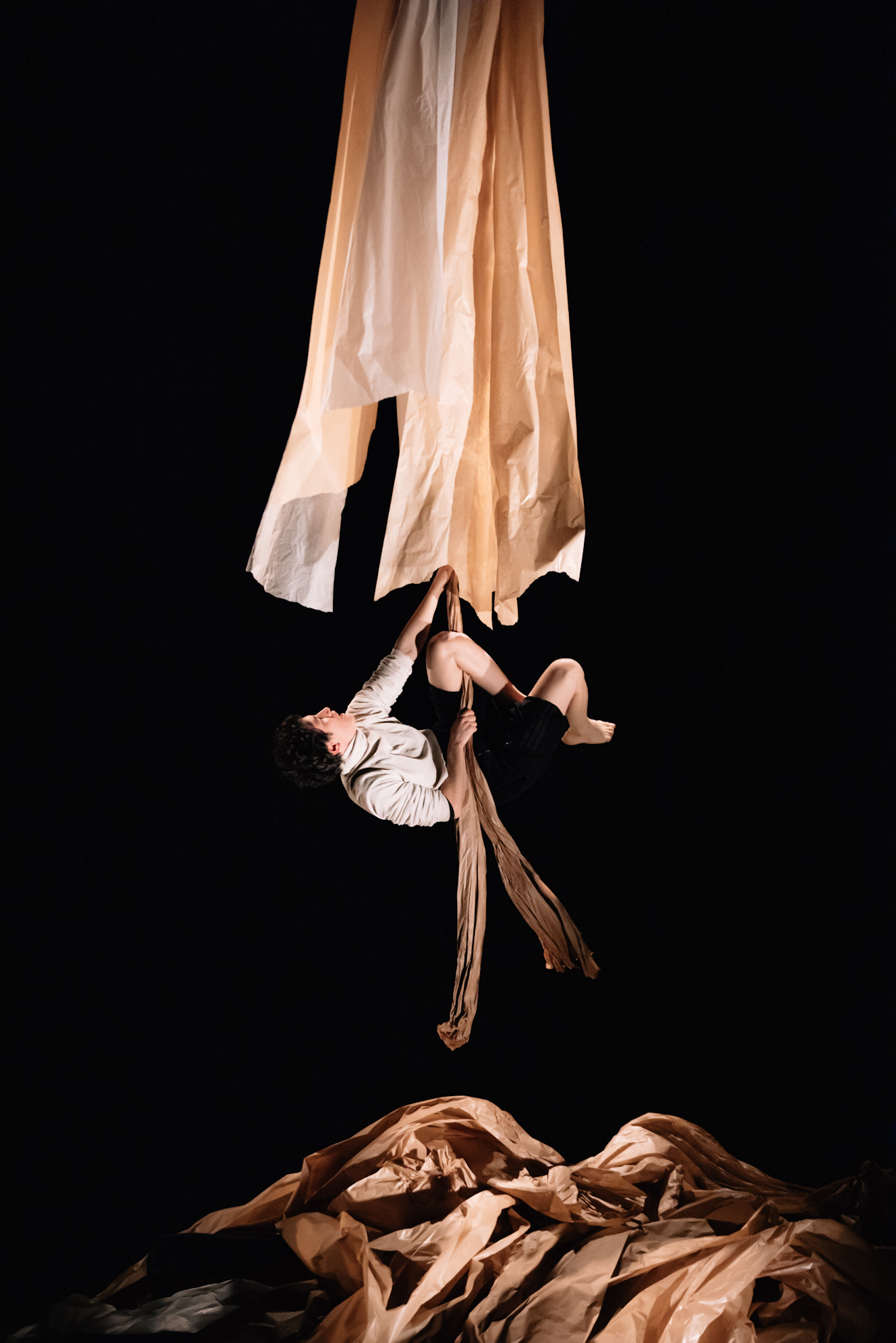

接著舞台上推出各式材質與顏色的紙張,藉由大舞台的空間,可以快速花式地鋪展大型紙材,同時對紙張材質有一定熟悉的我,很快地發現在紙繩的塑造過程中,作為最主要承重角色的紙材是屬於強度較高的牛皮紙材。紙繩完成後,英巴爾開始仔細地將之纏繞於身上,並經由她的高空技術使自己一步一步地往上空爬去,扺達高空後,英巴爾首先將較為柔軟的白色紙材逐步撕去,接著再將牛皮紙材撕去,最後,也是整個作品最大也最被主打的段落:英巴爾將纏繞於自己身上的紙繩完全撕掉,只剩雙手懸吊抓住的繩頭,然後,放手,墜落,在巨大的安全墊和大量撕碎的紙片上。生命是脆弱的,是吧,任何表演都有或大或小的風險,然而在現代劇場嚴謹的安全規範下,危險性還是低很多,相較於傳統戲曲高台後翻的驚險。

紙Pli(臺北表演藝術中心提供/攝影蔡耀徵)

第三段則是將覆蓋整個舞台地板的牛皮紙往上舞台翻去,在翻的過程中,或因物理特性,或因人的行為,更或因人以手工刻意製造皺摺,使紙張成為大型的裝置,尤如岩層。人置身其中彷彿化身石頭,亦彷彿冷眼看著因人類各式行為深刻影響或構成地殼摺曲,並造成地球永久物質性改變的人類世。同時,這段的音樂創作採用大量的動機重複與疊加,形成時間凝滯之感,是最有感觸的段落。接著,舞台上充滿大量的碎紙,並升起大型紙花裝置,一位男性表演者手拿紙板搧風,試圖讓空氣流通的變化形塑細紙條的飛舞。以人工製造氣流,促使靜態物質產生彷如活物般的生命力,是轉化紙的物質性的一種手法。只是以手搧風或許素樸卻也很難驚豔,尤其北藝中心七月才邀來Non Nova劇團的《突然颳來一陣風》時。最後,英巴爾以多條細紙繩做成的紙綢將自己吊上空中,地板上三層巨大的紙張依序升起,英巴爾以手從中間戳破紙張,穿身而過。巨大的紙張緩緩降落,英巴爾也隨之落地。全體表演者站立右舞台,紅色的燈光打在高高掛著的紙綢,燈暗。

英巴爾藉由將表演者的身體與紙張物質化,使彼此之間的物理特性形成張力,以此探索何謂脆弱。然而,當表演前段,英巴爾在高空上將紙張逐次撕掉的印象還烙印在觀者心裡時,最後的戳破紙張已能預料。同時亦再次反思,紙的脆弱只能撕破或戳破,或者這其實是最刻板的印象。並且不同紙的材質具有不同的纖維紋路、透光度、強韌度,以及撕破的聲音也有不同,這在作品中並未被充分發揮。而脆弱真的脆弱嗎,結構力學告訴我們瓦楞紙也有承載一人的力量,一根易斷的筷子,十根就不易斷,人與萬物何嘗不是如此。

2023馬戲節:英巴爾.本.海姆《紙Pli》

演出|英巴爾.本.海姆

時間|2023/12/30 19:30

地點|臺北表演藝術中心 球劇場