文 白斐嵐(2025年度駐站評論人)

在前往戲曲中心看義興閣掌中劇團《英雄製造》的同一天,網路出現一則新聞,報導台北市一名高中生利用休息時間表演布袋戲,吸引校內同學圍觀,影片甚至放上社群媒體因而爆紅。學生受訪時表示自己表演基本武打動作「飛踢」,卻受到熱烈歡迎,「或許正是因為新奇,才讓布袋戲在校園掀起意想不到的迴響」。【1】

懷抱這般心情去看一齣號稱顛覆傳統的布袋戲,腦中不禁思索著:曾是通俗娛樂的布袋戲,如今被定義為需要用力保護傳承的傳統藝術,究竟在今日面對什麼樣的觀眾群?又如何能再將觀眾自「新奇」推往「熟悉」?布袋戲引以為傲的技藝,似乎在廣義大眾眼光中成為獵奇,更別提就要失傳的台語。這門累積數世代的老功夫,該如何走出奇幻舞台,在現實世界延續生命?

義興閣抑或《英雄製造》創作團隊,想必也想著同樣問題——不只想得比我更久、更深入,還化為實踐。不甘失去,卻又沒有什麼是真正不能失去的,成為《英雄製造》在建立與拆解、出招與破招間來回翻轉的核心命題。一開場,王凱生和洪健藏兩位演員交換名字向觀眾自我介紹。接著,他們拿出一箱箱「文物」,說要做一齣關於英雄齊義興傳說事蹟的「紀錄劇場」,自此開啟一段虛實辯證的旅程。

我們過往想像的紀錄劇場,是比虛構劇作更貼近「真實」的劇場。但演員拿出的文物——齊義興的斷手——是演員自己的手(某方面來說也算是真實),至於英雄人物的生平史料,則是透過向來作為人形象徵物的布袋戲偶演繹。此外,舞台後方刻意擺放戲台背對觀眾,似在指明場上為布袋戲後台區域,則產生另一種「創造虛構」的後設意義。將「紀錄劇場」與「後設布袋戲」這兩種表演形式並置,開宗明義點出《英雄製造》以劇場操作虛實的創作策略與玩興。

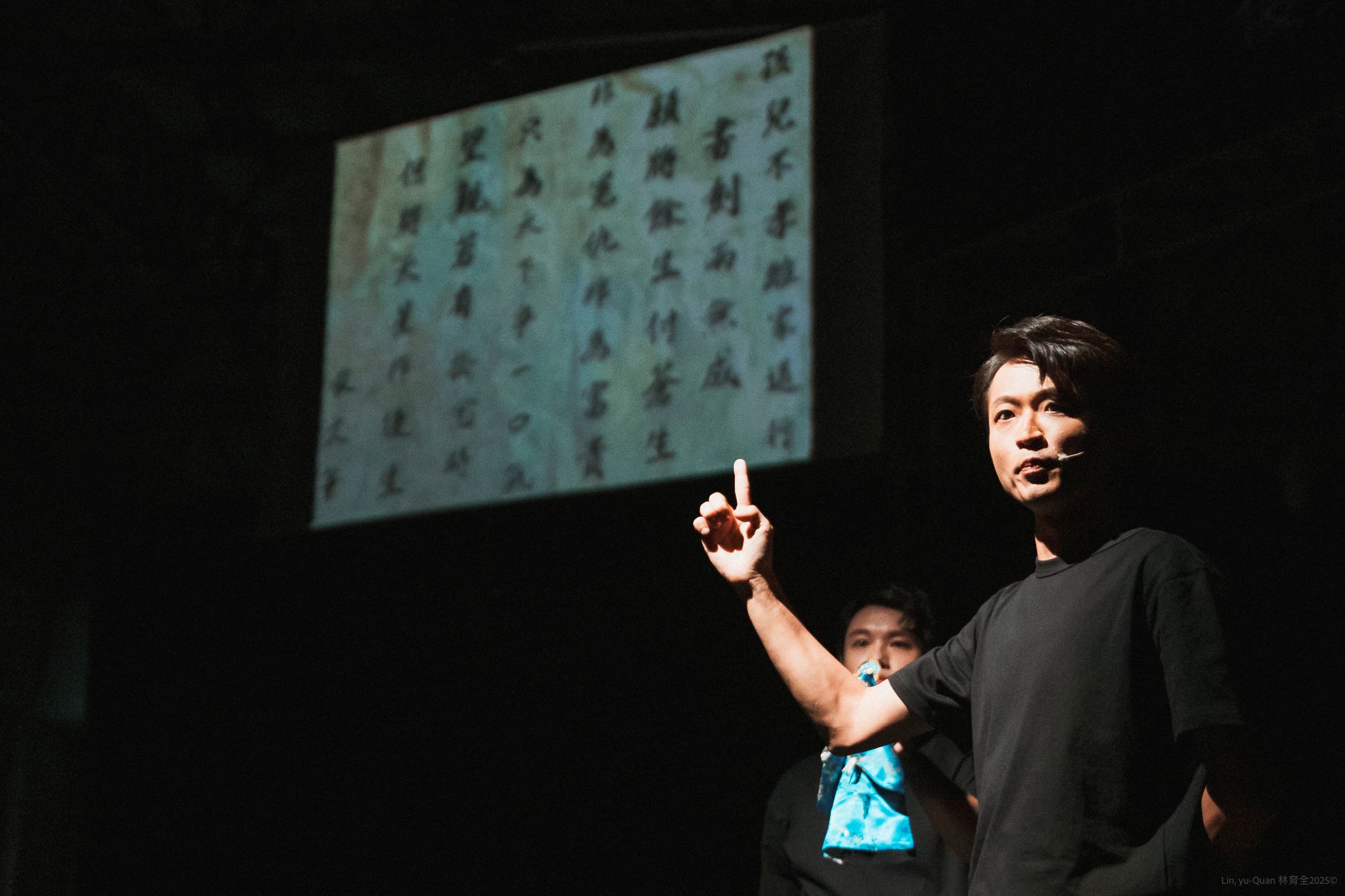

英雄製造(義興閣掌中劇團提供╱攝影林育全)

《英雄製造》的虛實對應,其實是雙線並行:其一是英雄旅程的角色塑造,另一是布袋戲沿革史。在戲偶演繹的多段「史料畫面」中,呈現柔弱書生齊俊文得到天啟、改名齊義興、改變身分、獲得神秘能力、從書生變武生,並帶入英雄人物必備的羅曼史(題外話是羅曼史「Romance」本就是西方騎士冒險犯難之文類),視己為俠、他者為妖的正邪對立等。

齊俊文初登場時,與同伴提及要出發行俠仗義,從香灰接收天啟,讓人想起義興閣過去曾改編的《唐.吉訶德》故事(改編為延伸隱喻台灣社會與土地議題的《GG冒險野郎》)。小說兩位主角——騎士吉訶德與隨從桑丘——同樣是以後設角度實踐/演練英雄文學公式套路;只不過,《英雄製造》的齊義興更將英雄素材拓展至傳統戲文、民間傳說、近代史人物(如看魚逆流的蔣介石、處處留情的孫文、從醫生身分投身革命的切.格拉瓦)、政治宣傳(如金光戲兩派拚台,各以「紅星城」與「青天盟」為名,演繹相同故事的相反戲文,暗示共產黨與國民黨的對立敘事),如大數據般集結彙整於主角一身。

劇中將被視為虛構敘事範本的「英雄旅程」,【2】與政治神話的造神手段結合。如劇名所示,揭露的並非英雄本人,而是「製造」英雄的過程。原由人偶扮演的「真實紀錄」,回過頭來又成為後人硬湊或他人故弄玄虛的虛構形象。原是以虛表實,這回成了以虛顯虛。

從另一角度來看,「製造」並不限於文本敘事,還扣緊了表演形式的時代轉變。以此劇來說,自然便是布袋戲近百年的發展變化。幾段戲偶演出——從明朝書生到武生、日本時代跟著黑膠唱片播放吉他月琴伴奏【3】的多情革命志士,再到花招盡出,一邊人戲一邊偶戲的金光拚場。「下戲」後的戲偶,一一排列在舞台後方背向觀眾的戲台上,不同尺寸,風格各異,呈現布袋戲跟著時代前進的痕跡,取代齊義興紀錄劇場成為真正的「活文物」,又是一層虛實翻轉。

正如《唐.吉訶德》,《英雄製造》並未停留在與事實脫節的英雄幻想,也未因層層後設而失去現實之著力。相反的,故事情節持續推進探討革命/反叛如何形塑英雄,我們又如何從「英雄與否」的詰問——如劇中出現類似白色恐怖的偵訊場景,對象為各時代、各身分,以不同戲偶呈現的不同版本「齊義興」——貼近革命/反叛之意圖。

英雄製造(義興閣掌中劇團提供╱攝影林育全)

平心而論,此段辯證似是為了回應戲曲夢工場策展主題「乙巳革命」,也多聚焦於已知論述,以此凸顯關於布袋戲自身的革命;並讓兩位演員卸下互換身分的角色設定,回望自己人生的反叛插曲。相較開場至今的層層翻轉,似乎少了點驚喜,卻也是可預期的必要走向。

然而對我而言,真正得以與劇中瘋狂後設之「虛」抗衡的,並非演員坦誠的真實,而是「製造」《英雄製造》的集體之力。除前段提及向布袋戲表演形式演變致敬之外,《英雄製造》關於布袋戲的諸多突破,其實有跡可循。舉凡人偶同台、解放舞台空間,或脫下布袋戲尪仔呈現操偶手勢細節,都曾於近年如真快樂掌中劇團、不貳偶劇、真雲林閣掌中劇團等團,或諸多現代戲劇跨界演出,出現類似嘗試。

只不過,《英雄製造》更進一步推進,將這些形式突破賦予更切題之意義:如以特定手勢為象徵,可以接手、換手的「真手」文物,既暗示英雄神話的背後操作,卻也是代代相傳的技藝傳承;或類似半身偶概念,演員及其手中之偶同時扮演日本女子與革命志士,藉以增添另種關係糾葛的趣味。看著多年來布袋戲圈不限一人一團的實驗,在形式與敘事精準相映的《英雄製造》中發揮得淋漓盡致,彷彿暗示還有一種英雄超越個人存在,是屬於集體推動的改變力量。

話說回來,《英雄製造》團隊不也是集體力量之展現?兩名演員的絕佳默契、互換名字的象徵意義是其一,來自嘉義的義興閣集結多位同樣嘉義成長、或持續耕耘嘉義的參與者,似也匯聚了有別於台北都會圈藝文產製生態的集體能量。自然讓人不禁好奇,若有機會面對非都會觀眾群,又會是什麼模樣?

英雄的旅程未完,他的形象還持續變化。

注解

1、見關鍵評論網報導〈校園操演布袋戲爆紅,高中生澄清:校方未制止,會退還打賞款項〉,2025/9/6。

2、由美國神話學者約瑟夫.坎伯(Joseph Campbell)提出的敘事原型,後被廣泛運用於戲劇創作,強調角色在敘事過程中所經歷的轉化與蛻變。

3、聲音聽起來像是將吉他弦裝在月琴上演奏,然演後座談據王凱生本人說明,是其自日本帶回的浴桶造型樂器。

《英雄製造》

演出|義興閣掌中劇團

時間|2025/09/06 19:30

地點|臺灣戲曲中心 小表演廳