文 廖建豪(國立台北藝術大學戲劇學系碩士班學生)

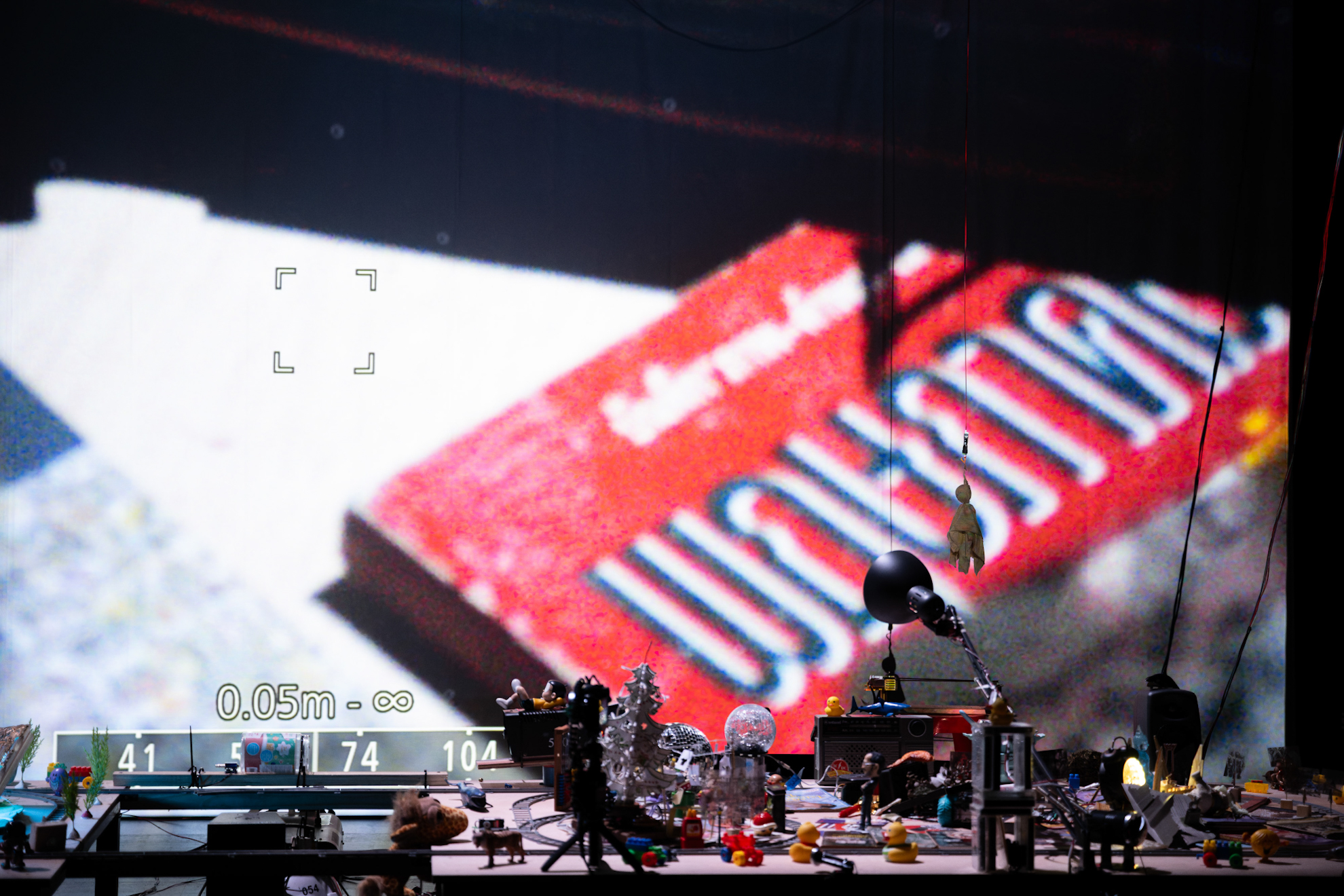

右舞台側直立一面投影幕,中央則擺放一張長桌,桌面上行駛著沿軌道運行的玩具列車,列車上安裝即時投影鏡頭,將視角投射到右側的投影幕上,而桌面上的物件陳設則映射於後方的主要投影幕。創作團隊並未隱身於後台,而是席地坐於舞台兩側,觀眾可以清楚見到他們的身影。戲劇開場,透過投影字幕,創作團隊直接明示其「以物件說話」的創作企圖。整場演出幾乎沒有現場演員的演繹或台詞,取而代之的是導演過去的一段演講錄音,講述其在泰國政治環境下的藝術創作策略。錄音中提到的每一部作品,皆源自真實的歷史事件,像是暹羅革命、紅衫軍行動、黑色五月等。然而,面對日益受限的政治環境與言論空間,團隊選擇以照片、雜誌、玩具、時鐘等日常物件來呈現隱喻性畫面,避免直白的寫實再現,進行微妙的政治隱射。

從技術層面來看,物件劇場即時搭建與投影的後設元素,與導演在演講中提到的「獨立作品如何被製作」的內容形成了互動關係。在面對政治審查的背景下,創作團隊選擇以間接的方式呈現歷史,因此每一個物件都承載著深層的符號意涵,隱匿於日常物件與童玩的表象之中。其中,令人印象深刻的是桌面上倒塌的大象,儘管鏡頭並未將其大寫,但作為泰國國家力量的象徵,其倒地不起的姿態自然隱喻著對政治環境的失落,並引人聯想「房間裡的大象」這一俗諺。在這句俗諺的語境中,大象象徵著眾所皆知卻無人談及的問題。然而,比起由上而下的「視而不見」,《捉迷藏》所呈現的更是大眾無從直面言喻的困境。因此面對大象,語言顯得無效,台詞在劇場中消失,取而代之的是旁敲側擊的視覺語彙。除了物件之外,還包括畫面特效、即時投影、錄像播映以及身處現場的團隊成員的行為,使觀看的視覺焦點在不同的距離、角度和層次之間快速流動。

這些技術與美學手法為觀劇帶來了多元視角,但同時也引發了某種程度的混亂。尤其在泰國導演的演講內容與台灣觀眾之間存在語言鴻溝的情況下,字幕成為理解的必要工具(然而部分影片中的對話缺乏字幕,或僅有過小的英文字幕)。在多焦點同時快速運作的劇場環境中,觀眾難免感到困惑。此外,演講內容中涉及的泰國歷史與政治環境的知識,也成為觀眾理解劇情的挑戰。在技術與美學層面,對藝術創作感興趣的觀眾或許會能對導演在多重戲劇空間所營造的效果找尋樂趣所在(即時投影、預錄影像、物件、特效、現場人員等),但在敘事層面,若觀眾未對泰國的政治與歷史背景有所了解,則不容易在多重焦點同時快速運作的敘事中理解導演的批判觀點。

《捉迷藏》(尋找導演的七個那個)(國家兩廳院提供/攝影張震洲)

當然,對於一齣跨國製作而言,地域與國家之間的觀眾差異在所難免。面對這類製作,視覺語彙通常成為幫助觀眾理解的重要工具。然而,如前所述,《捉迷藏》的創作背景受到政治影響,因此,視覺語彙的運用在這樣的脈絡中,未必能將歷史事件轉化為易懂的符號,而是更多地捕捉童玩與日常小物的曖昧與模糊性,藉此承載更深層的批判意識。換句話說,《捉迷藏》視覺語彙的首要任務並非降低觀眾的理解門檻,反倒必須為批判觀點增添一層面紗。因此,大多數時候,能夠解讀充滿隱喻的符號、跟上劇作節奏並掌握導演針對泰國創作與政治環境的批判觀點的「有效觀眾」,可能仍然是有限的。在跨國演出的前提下,創作團隊是否需要花費大量篇幅來講述多個作品的脈絡,則值得再進一步思考。

劇末,《捉迷藏》進入第二部分,帶了的反轉。第一部分中,物件的存在主要用來支持導演對政治環境與藝術創作的演講內容,而在尾聲,物件拒絕再為導演觀點服務,展現出獨立意識,並發起集體革命。透過字幕,觀眾目睹物件對導演權力的質疑與反抗,控訴它們(物件)作為多數的存在,卻被迫接受導演對空間和環境的定義與安排,因此決定奪回自我詮釋的主導權。這種處理手法巧妙地延續了物件劇場的後設性質,物件在舞台上傳達對「被建構」的拒絕與自我敘事的慾望。乍看之下,舞台上徒留物件,其他劇場元素,如演員、對白與調度,全部退位,彷彿是劇場中的美學實驗,實際上是向劇場外的世界隱喻了一場由下而上的革命預演。物件象徵著的泰國大眾,或甚是被限縮的政治環境與言論空間,而其革命的對象——導演——則可視為掌控詮釋權力的上位者。相比第一部分的敘事,尾聲透過物件革命所呈現的政治影射更加深刻有力,亦不失技術性與美學價值。

《捉迷藏》(尋找導演的七個那個)

演出|維帢亞.阿塔瑪(Wichaya Artamat)

時間|2024/11/30 14:00

地點|國家兩廳院實驗劇場