文 鄭文琦(2024年度駐站評論人)

由泰國導演維帢亞.阿塔瑪(Wichaya Artamat)和舞台設計團隊DuckUnit合作的《捉迷藏》(尋找導演的七個那個)(Juggle & Hide (Seven Whatchamacallits in Search of a Director)),是由第一幕「Juggle」和第二幕「Hide」構成,彷彿從劇名就啟動一連串拋接的過程。首先,第一幕標題「Juggle」有「雜耍」之意,是指同時拋接(應付)許多物品(事物)並維持平衡的狀態,第二幕標題「Hide」是隱藏——或並指舞台上眾多關於物件的行動,但行動的意義卻沒有被闡明。括號裡的副標句型很難不讓人聯想到皮蘭德婁的《六個尋找作者的劇中人》(Six Characters in Search of an Author),某種關於角色和演員間的戲劇本質討論【1】,在此主詞卻換成「七個那個(seven whatchamacalits)」【2】;「那個」的名字被刻意隱藏,而使這句話要尋找的「導演」指涉也藏在七個表面答案底下。

為了方便我們討論這個結合了講述式表演和物件劇場的表演,本文直接破題;七個尋找導演的「那個」也就是第二幕後段揭曉的七種物件是:日期、歌曲、相框、玩具(晴天娃娃)、樹(模型)、食物(白米、披薩)、風扇。【3】如同「物件劇場」的日常生活、社會功能和抽象物件等分類,七個物件包含抽象的日期、歌曲,也包含私人的物件如玩具、食物和具有社會功能的物件如相框或樹。底下我試著從「講演/年表」、「道具/物件」兩點來談。

《捉迷藏》(尋找導演的七個那個)(國家兩廳院提供/攝影張震洲)

講演/年表

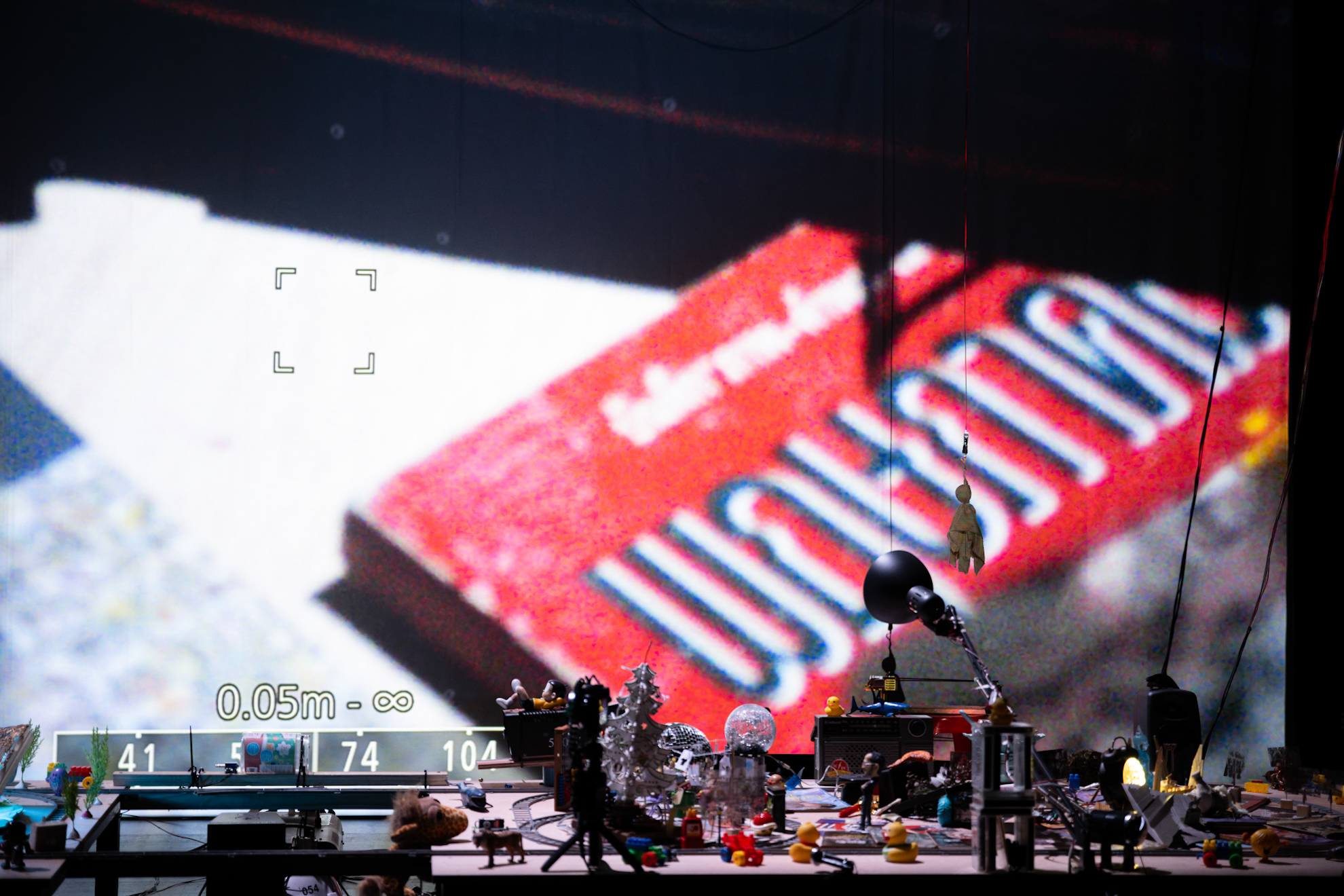

在說明本劇令人困惑的眾多元素前,我們先看舞台如何構成。一進入劇場時觀眾看到兩張木桌及主銀幕,而以懸吊在滑軌上的攝影機捕捉桌面。右邊有張音樂控台,左邊則是幾個收納所有道具/物件的箱子。有九個人(其中一人在開演前便走到右邊的控台後)席地而坐。木桌也是大約席地而坐的高度,並以火車模型軌道連結起來,這軌道又通過三個可以切換軌道的轉轍器岔出三處更小的迴圈。主銀幕左邊還有一個垂直銀幕,右邊最後方還有一個可監督舞台的人字梯,但從頭到尾都沒人用。兩名演員先走到右邊木桌邊坐下,開始將不同物件置於桌面上(主銀幕上是右邊桌面),隨後一人將開啟鏡頭的手機立於玩具火車頭上,手機畫面則投影於子銀幕,過程中有不同的畫面訊號源,包括演員拍攝的手機畫面和字幕提及的紀錄影像。

當演員走到木桌旁的時候,導演與銀幕上的旁白字幕開始講述這齣表演如何形成,並提到某些製作團隊資訊,和闡述作品如何困難的表白,但大多數都與真正的內容無關。我們意識到這個名叫〈時間軸的實踐〉的預錄演講,正是導演先前在曼谷藝術文化中心(BACC)的某場講座。他表示他的創作總是從泰國近代史上的某個「日期」出發,隨即強調「線性歷史時間」概念的矛盾,指出線性無法表現出許多交互影響的事件——就這樣,在更多在場動作與預錄講述交織的多重時態中,導演逐漸將過去的劇場實踐紀錄與其指涉的歷史事件,各自從混亂的毛球中編織成同一幅發展中的圖像,而錨點正是導演的生日1985年1月某日,從那之後至今泰國歷經三次政變,但每次都以新憲法或某種妥協收場,如歷史總是自我重複的論證。

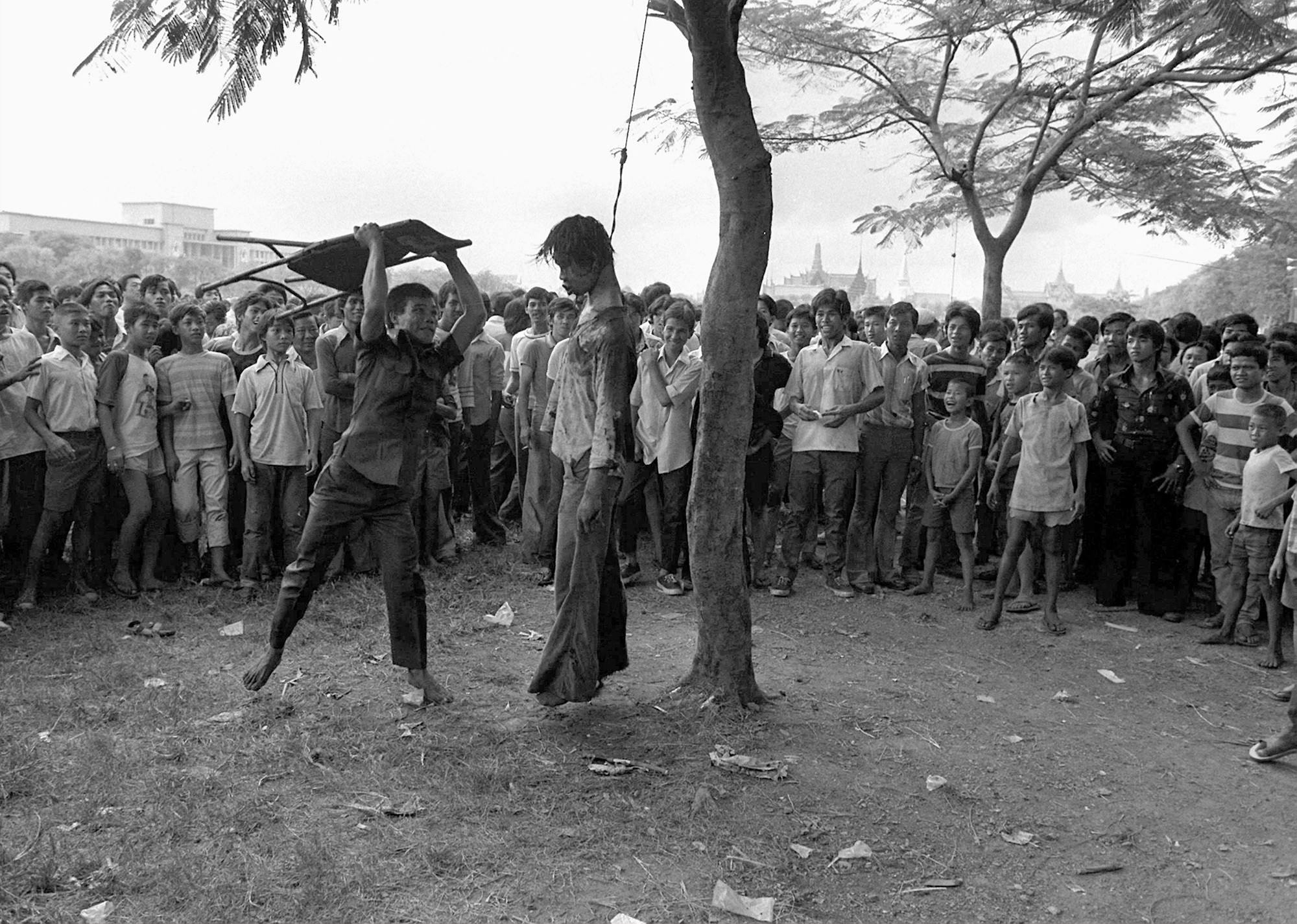

對於觀眾來說,了解泰國近代史仍是欣賞時的主要障礙。主辦單位貼心地翻譯好「泰國政治時間表」並在入場時提醒觀眾先讀,但不是所有人都能在這麼短的時間內讀完。舉例來說,導演描述法政大學屠殺的1976年10月6日,是他過去作品創造類似場景時的靈感來源(抬著椅子砸向絞刑學生的暴力影像)【4】。但對於臨時惡補的觀眾來說,這些難以脈絡化的背景訊息正如在網路上初搜尋「法政大學大屠殺」看到的黑白照一樣衝擊之餘難以消化。

照片來源:doct6

道具/物件

「缺乏言論自由使得我的作品充滿符號、隱喻及密碼,我並不認為解碼作品來對照創作者的意圖是理解作品的唯一途徑,要說明並揭曉本就是為隱藏而創作的內容變得相當棘手,但我也不認為完全不解釋就是對的。」(維帢亞.阿塔瑪)【5】

但對導演來說,歷史事件的晦澀之處不只出自文化或歷史上的距離,更在於缺乏言論自由的討論正當性脈絡,就像大多數人明明知道這樣是有問題的,卻因為服膺於現實而陷入「雙重思想」(doublethink),導演也面臨了該不該解構議題的困境。於是道具/物件成了完美的溝通媒介,而這裡的物件還包含(或代表)那些不願(或不能)發出聲音的角色。透過講述自身的劇場實踐,如2019年的《父親曾唱的這首歌》(《This Song Father Used to Sing (Three Days in May)》)指涉1992、2010、2014年5月的街頭運動,記錄影像裡的「月亮代表我的心」及不同卡帶,導演又以「不存在的真理」、「未實現的善」、「未達成的幸福」回應官方將國體與君主和宗教、文化等面向緊密結合的「泰國性」建構。【6】同時,劇情重點也隨著演講從右桌發展至左桌而推進至第一幕下半場:2016年10月13日泰皇蒲美蓬駕崩後更加敏感的社會氛圍。

《捉迷藏》(尋找導演的七個那個)(國家兩廳院提供/攝影張震洲)

與「父親」角色疊合的泰皇形象,鞏固了堅不可摧的王室/國家秩序。聲望不如前任的新任泰皇,只是暴露了該社會制度性的歷史宿命癥結所在。按照泰國法律公開場合必須懸掛泰國皇室的肖像與旗幟,七個「那個」裡的「相框」正指涉與軍隊維持平衡的君主制。但若相框代表的是王室,那麼在桌面上任意堆積卻又無所不在的「玩具」則代表人民,在演出過程中緩緩升降的晴天娃娃(てるてる坊主),更暗示那張毛骨悚然的10月6日絞刑照片——畢竟有什麼比被勒住頸部的晴天娃娃更能表達對晴天的期待?當然所有道具都不會發言,因此少了導演聲音的第二幕「hide」只能從字幕訊息解讀各自意象,或以此類推其所扮演的角色。所以你也可不同意我的推測,而或許這正是導演所期待的反應。

但仍有更多疑團沒回答,像食物和樹的功能是?為何要在舞台上煮飯?「想要被滿足但沒有被滿足」【7】的慾望又是?我想像台上的演員就像道具,只是扮演他們的日常(而烘托出物件才是本劇的主角)。隨敘事切換的大小銀幕畫面也是特定日期的不同切面,呼應前述多重事件的非線性史觀——儘管我們仍仰賴日期來記憶這些歷史事件——如同火車頭模型在兩桌間不停循環。但觀眾總是捕捉到某些時刻像在黑暗中突然亮起的藍紅色暈、或被旋轉的微小LED放大數倍的物件剪影、不停閃爍的自動泡泡,在這以日期始的表演中開展詩意的瞬間。儘管從無主旋律的突兀鼓聲到巨大迴響的低頻噪音,乾冰煙霧中瘋狂轉動的影像、玩具和燈光,皆宣洩不明所以的焦慮,但物件至此已不只是消費符號而被賦予更多的能動性。【8】

導演說他想要平衡,這或許是他將全劇拆為不同二幕,並以講述式表演和物件劇場互補的理由。好處是即使不能理解第一幕,仍在第二幕裡感受到爆炸式的物件觀,並任意地詮釋他們(進而重拾被自我審查的自由)。最後在喧鬧聲中,銀幕上宣告表演將在所有人離開劇場後結束,在好奇地查看即將恢復為靜止的台上物件後,觀眾也將回到那名為「現實」的劇場裡。但人民又要如何擺脫歷史循環的宿命呢?

注解

1、鍾煒翔,〈「尋找」的最後,找到觀眾《六個尋找作者的劇中人》〉。

2、根據網路資料,whatchamacalits是「what you may call it」的非正式口語,用來指稱那些我們不知怎麼說或一時忘記的事物。但在此劇情境下用法可能更曖昧。

3、見DuckUnit網站。

4、泰太有事嗎?〈血腥十月〈下〉1976年法政大學大屠殺的開端與時代背景〉。

5、演出節目單。

6、建構這種泰國性的官方組織如國家認同委員會(Commission for National Identity)列出的八個件。Thongchai Winichakul,《圖繪暹羅》(Siam Mapped);清邁:Silklworm Books,1995。頁4-5。

7、導演讓所有物件來談他並透過物的口吻將「導演」指稱為「它」,似乎將自身隱喻為某種權威代表;這段話就是出自食物的台詞。

8、儘管有些理論是說人類為了填補慾望而消費物品、進而變成物品。但在此物件並非空虛的消費符號而是導演自我解構後相應而生的能動者。參見陳維峰(2004),〈大眾媒體中的擬像與現代消費美學〉。

《捉迷藏》(尋找導演的七個那個)

演出|維帢亞.阿塔瑪 Wichaya Artamat

時間|2024/12/01 14:00

地點|實驗劇場

《捉迷藏》(尋找導演的七個那個)

演出|維帢亞.阿塔瑪 Wichaya Artamat

時間|2024/12/01 14:00

地點|實驗劇場