文 白斐嵐(2023年度駐站評論人)

隨著某個身分、某種關係的結束,台上東西慢慢被打包、清空,一同帶走曾經存在的情感痕跡,直到回復空蕩蕩的原初狀態,什麼都不剩下──這是娩娩工作室《可寵》歷經七十分鐘後的結局。同樣的場景,我才在半年前的《泰雅精神文創劇場》依稀看過。之所以觸發記憶連結的,恐怕不只是實體物件自存有至消失的過程,還有潛意識裡從徐堰鈴(《泰雅精神文創劇場》導演)2004年《踏青去Skin Touching》至今,一過二十年關於女同志劇本創作的路徑。

「放在冰箱裡的東西不會壞。」「沒有東西不會壞⋯⋯」這對已分手且在觀眾面前「分居進行中」的女同志情侶如此爭辯著。我們該如何親眼看見一段無形關係,隨著時間而終結?若說《泰雅精神文創劇場》拆卸打包的假山、假水、假泰雅老婦人,是以空無凸顯出對原住民處境的反覆翻轉與虛實嘲諷,另人反思搬走了什麼,留下的又是什麼;《可寵》則以真實的居家生活物件(如書籍、CD、電鍋、瑜珈墊、冰箱裡的剩食等),呈現最平常也最平淡的「家的瓦解」,讓每個人都能輕易帶入自身記憶。

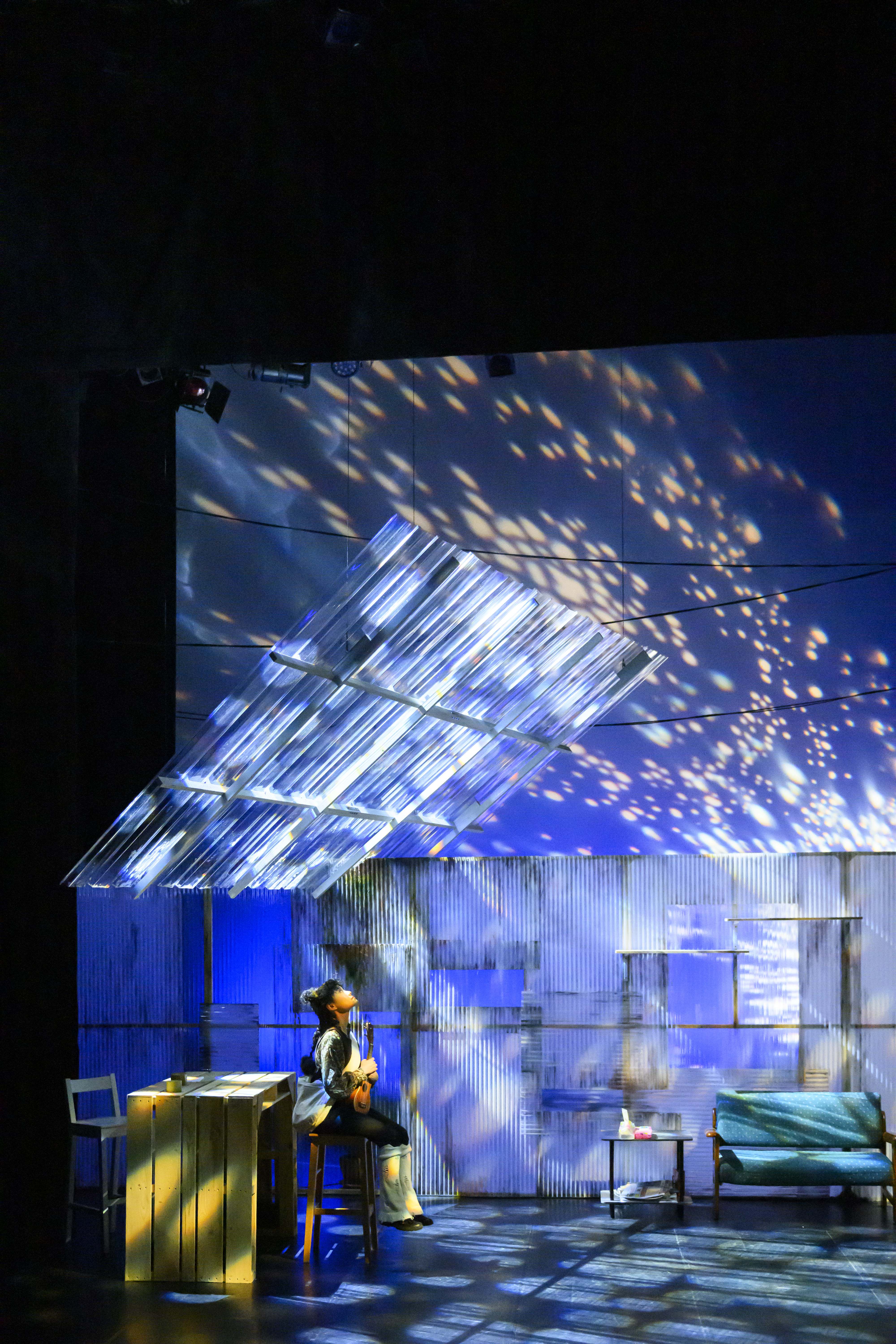

可寵(娩娩工作室提供/攝影「牧童攝影」羅慕昕)

要在舞台上再現女同志「家的瓦解」,其實才是最不平常的一件事。回望同志劇本創作書寫史,生理性別(男同/女同)的差異,有分進合擊之處,也有掩蓋聲量的時候。相較於男同志題材,女同志劇場作品的確在數量上存在差距,姿態也偶顯幽微。隨著時代變遷,自解嚴至同婚通過,女同志在劇場裡的痕跡,歷經壓抑、隱身、變裝、衝撞或對抗:徐堰鈴2004年《踏青去Skin Touching》「成功遠離90年代以來樹立的悲情傳統」,終於不再呈現「晦暗沉重的調性」,而顯得「輕盈舒暢」【1】;之後有了杜思慧2008年拒絕標籤的《不分》,以及簡莉穎2012年《你變了於是我》進一步探討性向與變性身體的矛盾(「一個女人與一個欲變性的女人在一起,她能接受『他』的身體嗎?」)。【2】當然,一路上還有林林總總分散在各式作品裡的身影,可以如【女節】大張旗鼓自我主張,也可以借戲曲傳統操作性別扮演。但要像李屏瑤劇本《可寵》這樣平平凡凡地把一段平凡的關係了結,就算不是絕無僅有,也絕對罕見。

於是,《可寵》便如此努力地要在平常與不平常之間撐出空間。一方面,安安(蔡佾玲飾)與雅婷(程時雍飾)兩位女主角花了七年時間建立的,如我們開場所見一切,是貨真價實符合基本認知的「家」:一間排除萬難找到的公寓、有共同養育的(已逝)毛小孩、有另種形式的婆媳問題、有共用的物品、有共同的回憶,也有不想共享的過去(前女友)。正如CD殼裡裝著的是另一片CD,情感做為某種共有物,也早已參雜你我,而難以區分歸屬。另一方面,女同志的身分標籤,終究還是不太平常的。面對房東的否定與質疑、母親的不諒解以及女友所受的委屈,因而讓這段感情,隨著共有物鬆動之後──先是貓過世,兩人與母親關係也各自出現差異──接連崩解。

弔詭的是,當過去被邊緣化的同性情感,成為光明正大的日常,反而卻失去了許多或隱晦、或機巧,玩弄符碼、翻轉指涉的斡旋空間,而這往往都是劇場「扮演」的著力點。在此,我指的並不是一人分飾多角時角色切換的順暢(王肇陽、賴玟君、林唐聿三位演員的確有很精彩的表現);而是比如當台上台下迅速建立共識,一同對抗劇中如丑角般誇張的勢利房東與囉嗦老媽,卻少了些旁人看來是荒謬、當事人卻是日常的雙重視角;又或者是這對分手的同志情侶,私人情感必須有所切割、面對外人攻擊又得站在同一陣線抵禦,某種分又不分、平常又不太正常(想必這就不會是異性戀情侶分手會出現的狀況)的矛盾與糾結。

《可寵》劇本平實而溫暖,演員表現誠懇而動人,透過敘事者王渝婷化為貓的記憶,提點關於這段感情即將消失的痕跡,更增添了「時間」讓事物變質的無奈。然而看完全劇,卻依然感覺少了些什麼,以致前半段的笑鬧與荒謬,與後半段兩位女主角深刻的內心剖析,形成某種斷裂,只在情緒上有所調劑,無法在結構上互相映照,為最終不得不的消解賦予更揪心的重量。當然,這不意味著沒有得到感動,而是就「劇場/劇本」媒介而言,似乎還可以做得更多。

到頭來,平凡又平常的境界,光明正大的直白,終究還是最難。

註釋

1、蔡雨辰,〈徐堰鈴,在顛覆和挑戰之間不斷創作〉,《踏青-蜿蜒的女同創作足跡》(台北:女書文化,2015)48頁。

2、蔡雨辰,〈簡莉穎,街頭與劇場的復返〉,《踏青-蜿蜒的女同創作足跡》(台北:女書文化,2015)90頁。

《可寵》娩娩工作室|娩娩工作室 X 李屏瑤系列作品(二)

演出|娩娩工作室

時間|2023/12/22 19:30

地點|臺灣戲曲中心小表演廳