文 周依彣(2024年度專案評論人)

柏格曼劇團(FC Bergman)的《羊之歌》(The Sheep Song)是一齣結構十分嚴謹的戲劇,不依靠對白,只仰賴音樂及肢體來演繹一頭「羊」逐步變形、成為「人」的過程。

《羊之歌》充滿著寓言式的批判;羊作為主角,並以人類「踐行者」的身份走過生命旅途,展演他的純真、無辜與無知,失落、孤寂與脆弱,而其不甘於平凡的姿態,正如當代群眾的樣貌:既渴望脫離本質、跨越身份邊界、對改變自我有著極端的偏執,卻又往往在孤獨中丟失了「本性」,無法再尋回真正的自我。

羊,一向有著多重的象徵符碼:《聖經》中形容信徒就像迷途羔羊,需要牧羊人為其指引方向;《約翰福音》(The Gospel of John)則將耶穌基督視作上帝羔羊,為世人犧牲奉獻;現代社會中也有像複製羊桃莉這般,看似完全相同卻又完全不同的個體「變形」。而在《羊之歌》中,「羊」既作為迷失的靈魂,也更進一步探究對他者/非人物種的哲思。

如《科學怪人》(Frankenstein)中自由意志與孤獨宿命的辯證,又如卡夫卡(Franz Kafka)《變形記》(Die Verwandlung)中與家庭和社會的高度疏離感,《羊之歌》深究母題「變形」的探尋,羊人同樣為追求人形而付出相應代價,反映存在的掙扎與異化的恐懼。

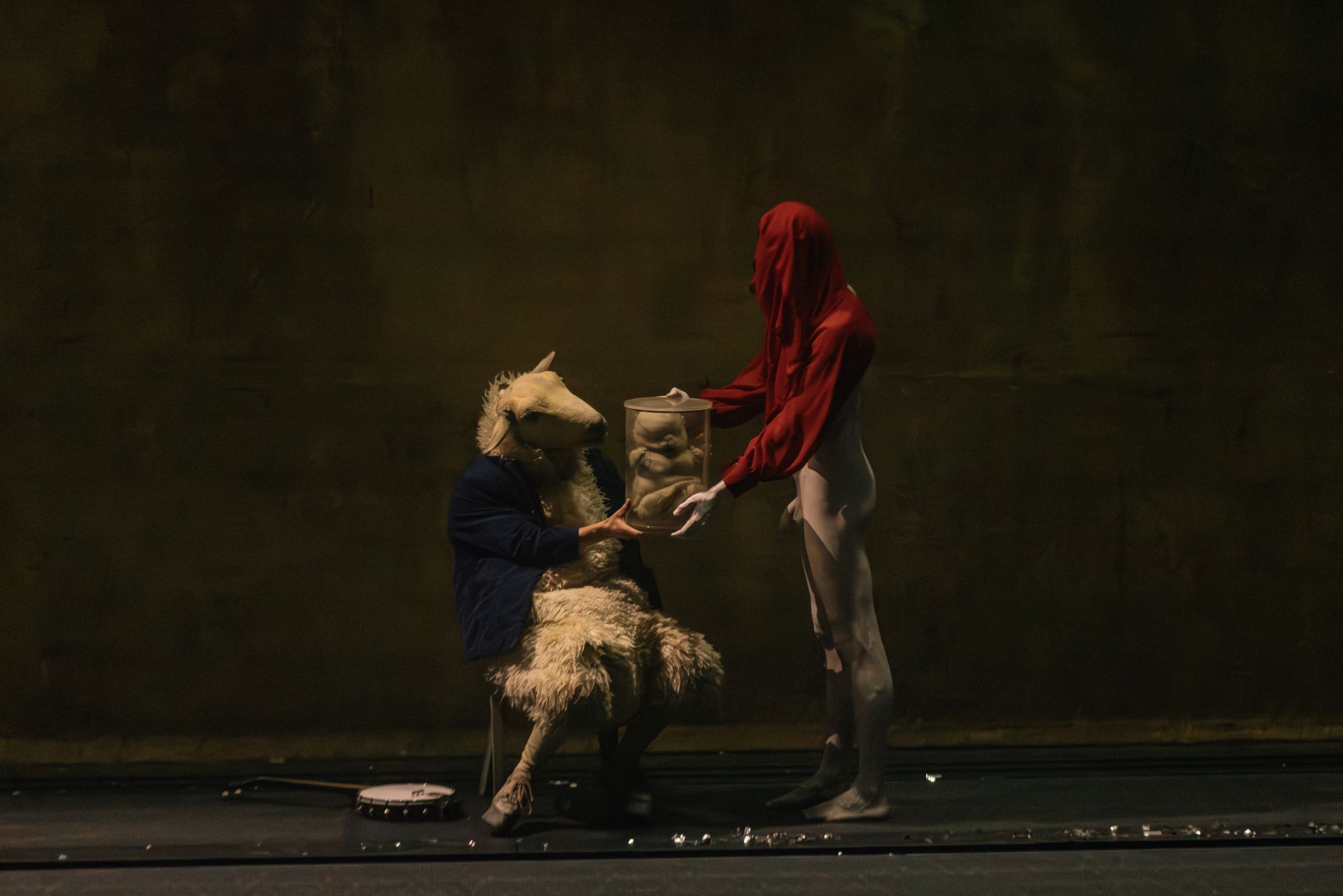

羊之歌(國家兩廳院提供/攝影蔡耀徵)

渾沌旅途的提問:為何追求為人?

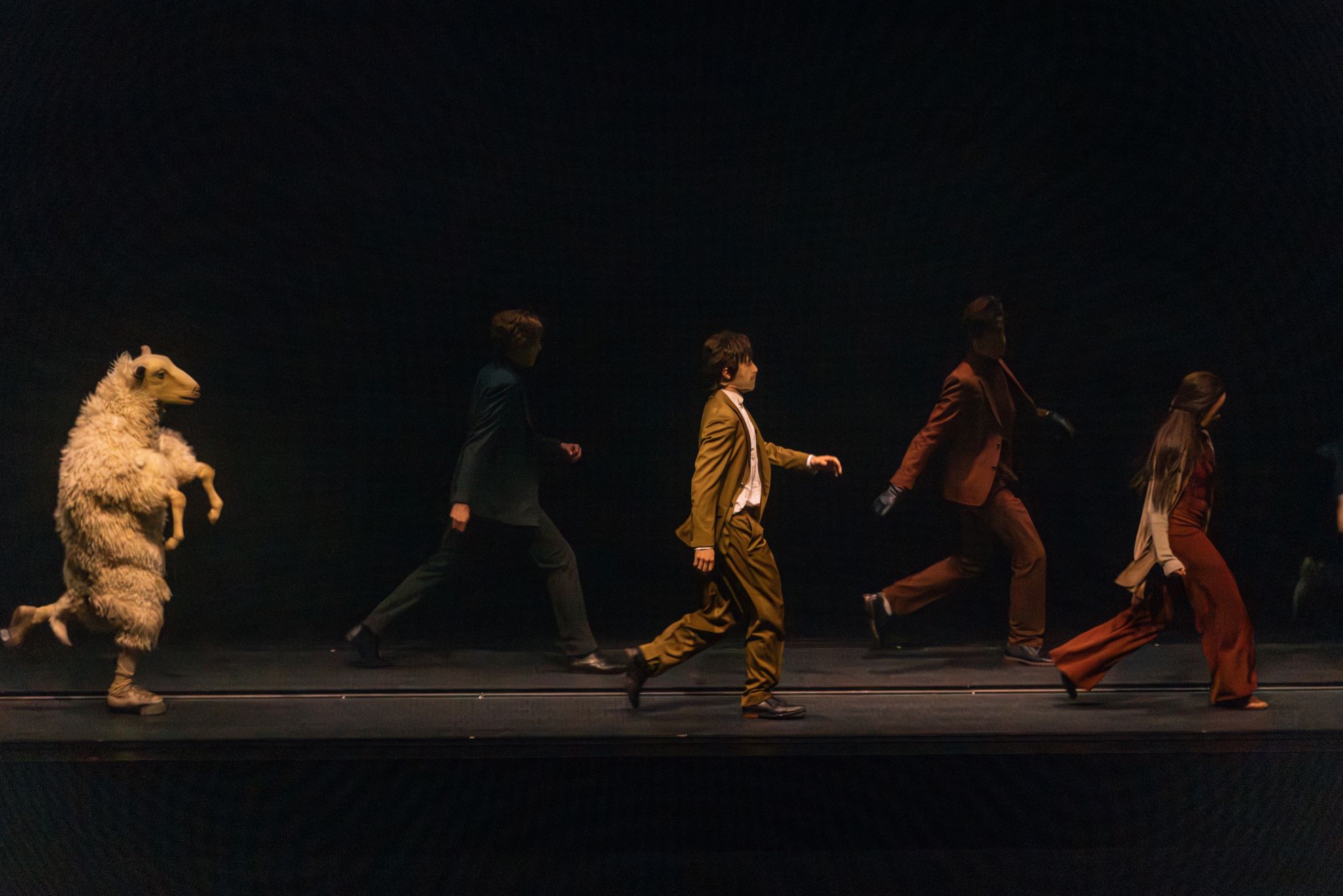

「羊」自踏上成為人的生命運輸帶開始,便一路不斷改變自我、追求人類的形體與心靈,然而,路上遭遇的人群卻只對他投以異樣的眼光,甚至用質疑的眼神窺視、評價。而羊人做為跨物種的異端,既無法融入人類社會,卻也不可能再次返回原生族群,他的存在,彷若隱喻了社會中的「異類」不論如何在世界中努力尋求平衡、追求「平等」,也終究未有可能屬於彼岸的任何一端。

柏格曼劇團以羊喻人,藉此討論了「異類」和「畸形」的主題。而最有趣的,正是這樣一隻荒誕的羊人,卻能被任何一個觀眾投射自我,彷如親身體驗羊人眼中的遭遇──戲謔的木偶、半裸的人類、赤身的動物……等,在這個詩意又富含美景、音樂的舞台上,他所接觸的人事是如此毫無邏輯、矛盾可笑,但若我們反向思考:當羊人在理解、體驗這些人世百態時,他是否也只是像你我一般、經歷著人生旅途中必經的一切?第一次步入婚姻、第一次成為父親,第一次面對嬰兒啼哭的不知所措,此些種種,難道不正也是普通人必定會面對的徬徨無助?

羊之歌(國家兩廳院提供/攝影蔡耀徵)

社會結構的禁錮、他人眼光的枷鎖,在這個表面風光亮麗的真實世界,其實也囊括了所有的荒誕與變形。跟社會、人群格格不入,試著成為「那樣」的人的同時,卻發現自己根本不適合、也做不到,走至終點,我們往往發現自己或許不應該被社會價值觀箝制,不應該被意識形態控制,企圖成為某種幻想群體中的一員,反倒應該回歸本我,思考自己是誰,抑或該成為什麼樣的人。

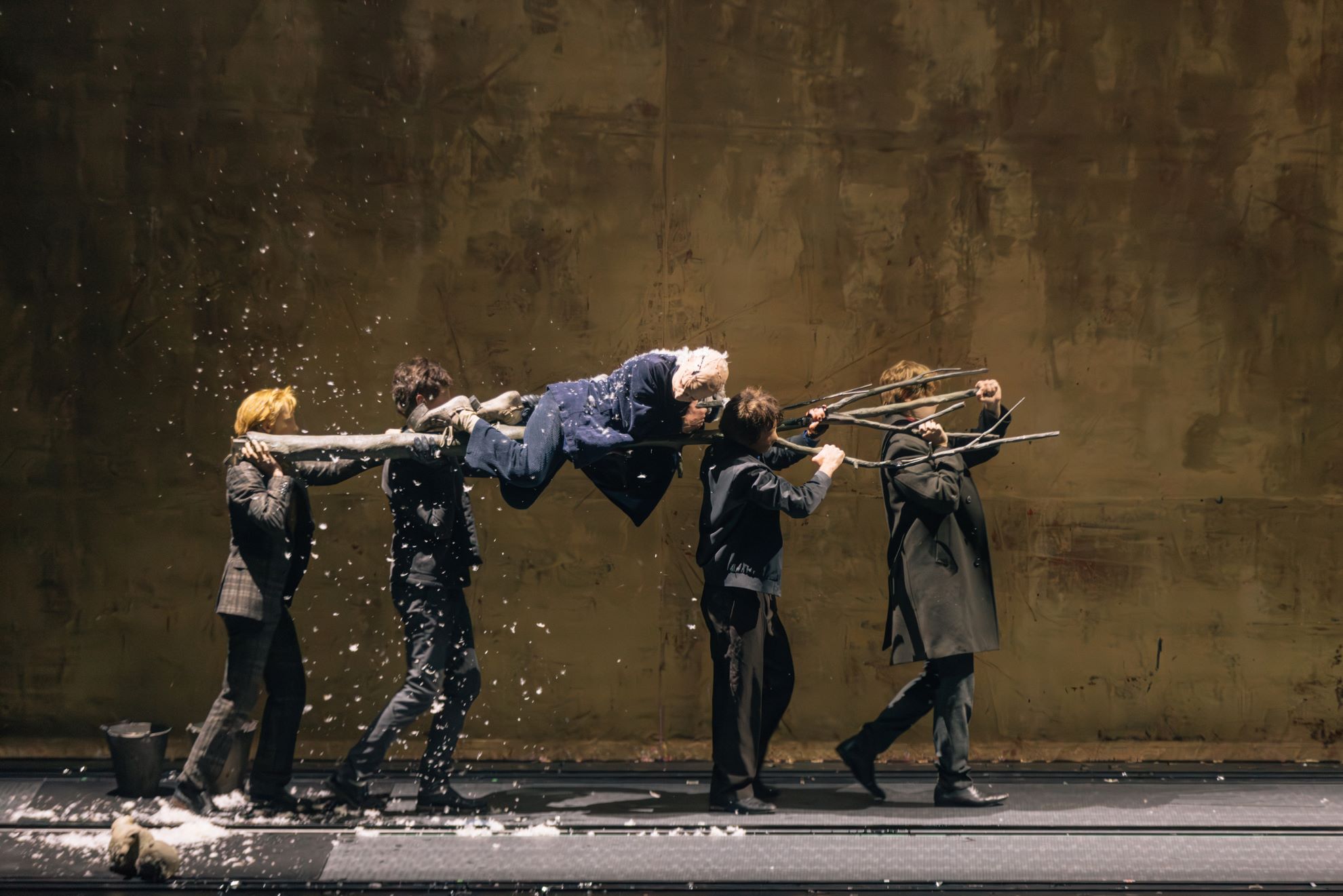

走過一生顛簸,羊人即使放棄自己的所有努力,卻仍然再也回不到那片廣闊的草原上,他背負的、映照的,是變形後的巨大代價:孤寂。他失去了本真,也在偌大的人世中迷失,僅留下不人不羊的存在。

羊之歌(國家兩廳院提供/攝影蔡耀徵)

宗教與變形的界限

《羊之歌》最令人驚豔的地方在於,柏格曼劇團善用了中世紀的戲劇及舞台特色,以連環劇(cycle plays)的形式進行,故事從創世紀演出至末日審判結束,舞台上的世界觀也切分成天堂、人間和地獄三個部分:當羊前行,他便走向人間,羊人所遭遇的奇人軼事宛如短劇一般,而我們無法斷言其結果究竟是走向天堂、又或是地獄的入口。

誠然,《羊之歌》並非是一齣宗教戲劇,但仍借用了宗教的龐大世界觀,來作為這則當代寓言的依託。劇中,魔鬼以赤裸的身姿引導羊人走向破滅的結局,恍若帶著歌德(Johann Wolfgang von Goethe)筆下《浮士德》(Faust)的影子;《浮士德》中,主角浮士德與瑪格麗特的愛情是悲劇的導火索,一如《羊之歌》中羊人與其妻子的悲劇性結局,這兩名跨界者皆無法與人真正建立聯繫,或者融入任何既有的秩序,而羊人妻子也像無法忍受道德譴責的瑪格麗特一樣,最終成為了殺嬰者,就算戲劇以嬰孩的啼哭聲掩飾,也只不過稍稍削弱了這悲劇性的結果。

羊之歌(國家兩廳院提供/攝影蔡耀徵)

從較為宏觀的宗教角度,來看待變形者的孤寂與倫理,《羊之歌》無疑有著審判的野心,但絕非明快地給予觀眾一個確切的結果,而是以「創造」和「異己」填補了思路。《羊之歌》一劇中雖然沒有明示「造物主」的形象,但羊人所生下的孩子仍無疑是「異己」的造物,暗示其突破界限的代價,辯證人類挑戰神聖與自然秩序的結果──羊人既是「造物主」卻也是「受害者」。變形的反自然行為不僅止於觸碰宗教中的禁忌,更點出「人是否應該企圖扮演神」的命題,原先象徵著純潔與犧牲的「羊」之形象,如旋律般托起全劇脈絡,成為隱隱刺痛耳畔的不諧和音。

《羊之歌》是一齣可從多重角度來進行解析的戲劇;不論是表演節奏、燈光設計、音效編排,皆形塑出一種濃厚的、恣意的田園氛圍,然而背後卻潛藏著具強烈批判性的道德討論,給予觀眾能自由解讀的視角高度。

在身份邊界急遽動盪的現代世界,我們既追求安穩與舒適的人生,卻也同時渴望改變、突破和創新,而正是這般矛盾的心境,讓我們每一個人都成為了孤獨的跨界者,也成為難以融入群體的變形者。

《羊之歌》

演出|柏格曼劇團

時間|2024/12/01 14:30

地點|國家戲劇院