文 鍾承恩(2024年度專案評論人)

《時間就像是從來沒消逝過》由演員林靖雁將解離症演繹為他的劇場態度,正如結尾的台詞所陳:「一直想要做一個演出讓你們明白,你是自由的,是多麼珍貴的一件事情。」本作的確透過精心設計的劇場調度,成功地建立起一個讓他自己很「不自由」的劇場。並以這樣的不自由,將觀演關係中可能存在的各種美學判斷,概括成了唯一一種關於真假的命題。

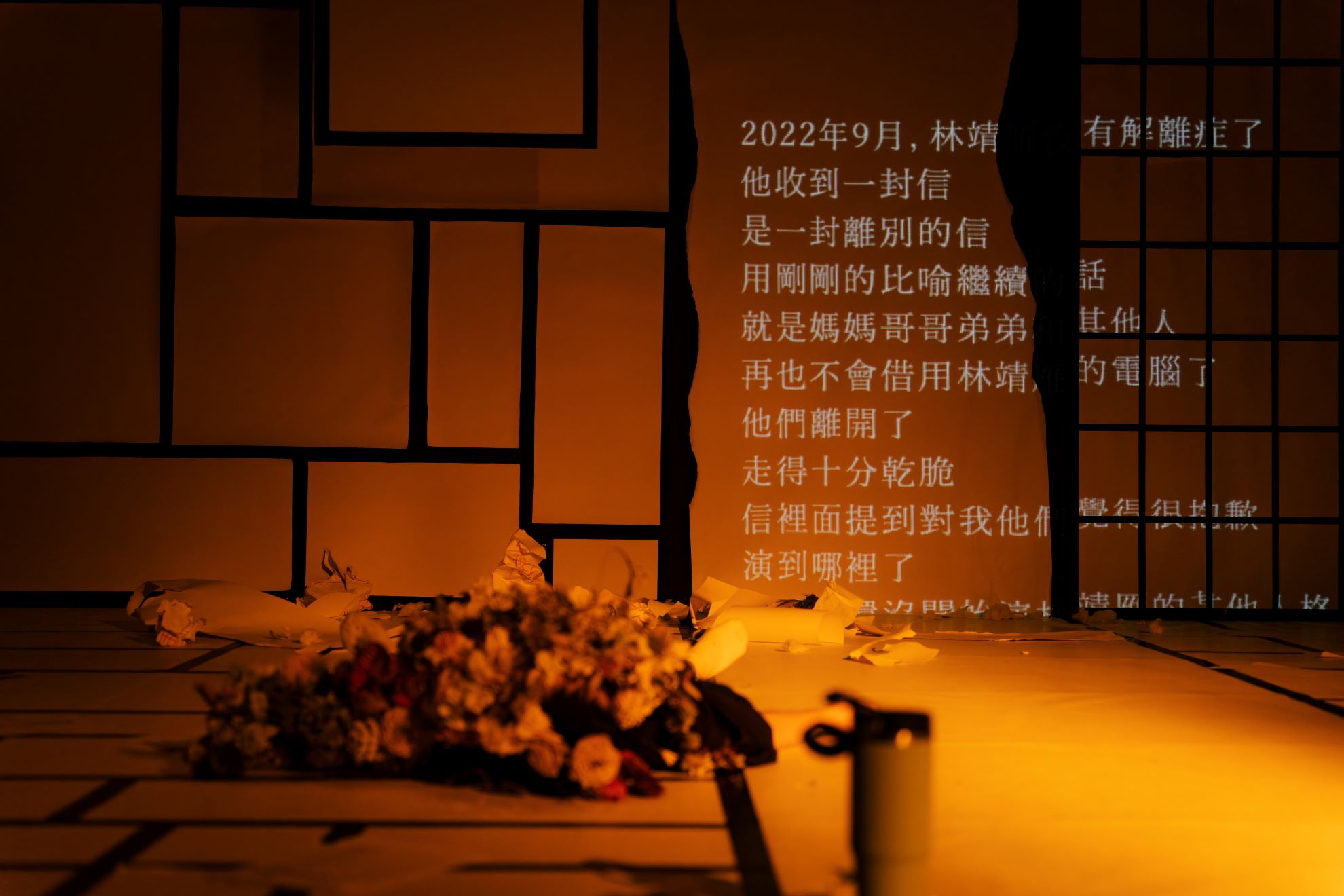

首先,演員林靖雁呈現了兩種不同的表演狀態。第一種首先以大量的獨白與自我懷疑現身,自顧自地焦慮著自己的演出;另一種則直接面對著觀眾發言,如以共用電腦的比喻來解釋解離症的錄像、以即時投影說明「這個是眼淚」的表演技巧等。這兩種表演,分別擔負了演技的假以及故事的真,我們可以清楚地見識到,那個旁若無人的表演狀態,總是處於精神緊張的自我質疑、喊叫與痛哭。相對的,冷靜地對著觀眾解釋的角色,則往往在幫助我們拆破一個被設定好的「表演都是假」的美學想像。換言之,這兩種表演狀態,自始至終都為同一種美學立場服務,那就是:真假的判斷乃是表演的核心。

時間就像是從來沒消逝過(七転演劇部提供/攝影楊詠裕)

當真假被設定為這個作品最重要的表演想像時,林靖雁的各種舞台設計與身體表演,只為「觀眾要不要相信我的解離症?」這個命題服務。為了讓這個命題成為有意義的問題,林靖雁援引了IG等科技裝置的異化、《一千零一夜》攸關生存的悲情以及最為反覆出現的母題:自由,作為支撐這個命題有效性的元素。

因此,觀眾被賦予的「你是自由的」實際上已經被限縮到了極其特定的意義。林靖雁並沒有一開始就將燈光打亮挑釁觀眾可以離開劇場,而是先演出了自己病理化的角色、解離症的脈絡以及短影音流行歌曲的諷刺後,才亮起場燈。換言之,他已經將所有重要的母題都先表演了一次。當觀眾對於表演真實性的信任,與林靖雁角色的不自由和生存危機掛勾時,林靖雁便成功地將觀眾與角色的關係,置換成了國王與少女的宰制關係。

時間就像是從來沒消逝過(七転演劇部提供/攝影楊詠裕)

在這個鋪天蓋地的美學空間中,觀眾的自由事實上只有兩種行動有所意義:離開或留下。此時如果觀眾離開了,便是否定了坦誠相待的林靖雁;而如果觀眾不離開,則默認了表演的有效性,換言之,肯定了表演的真實。在這個精密的演出設計中,命題而不是事件被作為核心。相對於室友施虐的故事,絕大部分林靖雁透過影片,不斷重複毫無實質內容的「這是一個真實的故事」,其實十分的枯燥。但這種枯燥顯然在創作者的預期之中,才可能出現他自嘲觀眾為什麼要來看這種表演的挑釁。因此如前所述,此處表演的核心是讓真假的判斷成為有效的命題,無論觀眾最終判斷為真或為假,觀眾實際上都已經默認了這個美學框架。

這個美學框架,便是林靖雁親手透過劇場打造出來的「不自由」。整個劇場美學的運作邏輯,被限定成為了猶如解離症一般的自我矛盾。「時間像是從來沒消逝過」在這裡不只是生命經驗上的創傷現實,而是透過表演變成了劇場彷彿唯一的條件。本作的出彩之處,並非在於如何將解離症作為劇場表演,反而是提供了將劇場閱讀為解離症的操作方法。

時間就像是從來沒消逝過(七転演劇部提供/攝影楊詠裕)

本作所想像的劇場,高度倚賴著那個惡意讓共用電腦中毒,不斷嘗試摧毀自身的妹妹人格。正如前述,真正具有故事魅力的,無論是在表演中具有具體故事內容的施虐情節,還是角色作為一個演員在回憶的舞台上解離症發作的故事,這些明確具有敘事動力而非說明解釋的內容,皆是透過具有破壞性的慾望所產出。解離症實際上在這裡提供了非常積極的方法論,讓自己成為了可資運作的劇場生產邏輯。這種自我完整讓病理顯得是一種猶如風味的修辭,並且以逆反於康復的慾望,在兜售著自己如此憎恨著的劇場狀態。

最終本作完全接受了自己予以批判位置的流行美學與獵奇故事,棄守了產出任何實質內容來與之對話的可能性,全面讓渡了將故事中的演員逼瘋的真假命題,來作為自己對於劇場的美學主張,反而呈現出的是一種保守的退縮。在本作自我設定的劇場閱讀下,時間從來就最好不要消逝,它才能夠在這種猶如電腦中毒般的停滯狀態中,透過「劇場」對「不自由」的防毒,一再地召喚觀眾用戶們的需求。

《時間就像是從來沒消逝過》

演出|七転演劇部

時間|2024/12/27 19:30

地點|牯嶺街小劇場一樓實驗劇場