四個身著黑裝的演員,走向舞台前緣,以莊嚴謹慎的態度宣告整齣戲的命題:如果明天妳就要死了,而妳臨終前可以帶走一件東西,妳會帶走什麼?要是妳找不到,就得日復一日地重複過妳這生命裡的最後一天。接著,在演員的口述指令下,出現一位年近卅的「角色」:莫莉;黑裝演員給了她姓名、年齡、性傾向甚至星座別。然後,這個「莫莉」便開始代替觀眾,經歷多場演員們變換場景、人生、情境和角色的體驗遊戲,從而從中尋找一個能讓生命意義更為具體的答案。

《未》劇以小劇場手法,逕行問答這樣一個趨近通俗劇風格的命題,企圖強烈;從觀看的角度來說,劇場演出其實很難做到如影像鏡頭般的客觀寫實,所謂情境選擇,也難掩劇場排練時的主觀預設,所以得有個能「自圓其說」的敘事結構。編導利用了劇場當下的靈活與觀、演者對真假現實的默契,讓這則充滿教化溫情的寓言,得以開拓一條戲劇敘事的出路。

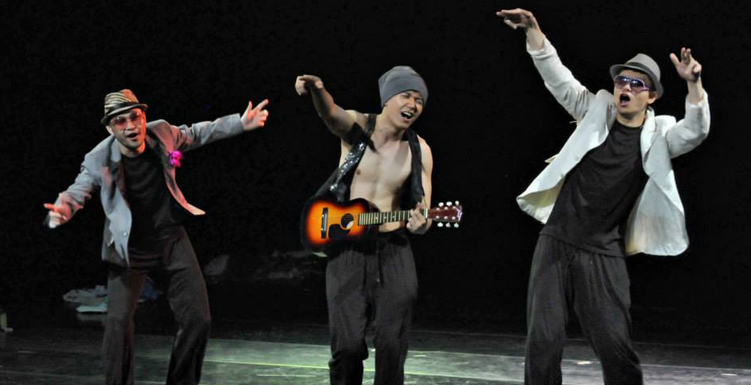

《未》劇以劇場表演的扮裝變化、真假模擬為前提,由演員的演、說來建構角色面臨的現實,並以舞台兩側配置的許多衣物道具,幫襯這個「我口說我手」的戲劇表演性;例如,隨著不同的旁白者,四位演員輪流在不同的時刻,以「死神」這個角色現身時,口述者使用的動詞──『死神,祂是飛著進來的!』──便成為演員表演的挑戰,進而醞釀了許多與觀眾互動的樂趣。刻板角色與刻板情境,作為迫使演員們必須為女主角變化環境選項的情節動力;編導為演員在表演排練,與演員在扮演別的角色時,設定不同的遊戲現實,並偶爾讓這幾個現實之間,產生裂隙──例如,利用手機來電的聲響──讓演員能在台上,說出觀眾對當下情境的看法,進而變成轉換場景時的一種解套模式。當女主角莫莉陷入無路可出的絕境時,四位演員立即配合倒帶、重複和多次重複的現實模擬,「精準或刻意省略」的重複表演,更是展現了演員精湛的肢體專業;又當莫莉渴望選擇真愛,共度生命最後一天時,演員們又立即配合呈現這對男女信步走過的城市背景,進而藉由這一次次類似「表演訓練」的情境練習之後,角色莫莉學會了以口述建立現實的「技巧」,回溯展現前面幾場演過的情境,以暴力或狂想或直接的反應,「矯正」先前選擇的謬誤。最後,莫莉回到自己的家,與父母和家裡養的狗,平靜渡過這所謂的生命的最後一天,而演員們也逐一收拾道具物件,扛著行李箱,對著觀眾席道別。

簡而言之,《未》劇是聰明討喜的小品;我既然認定命題是「通俗劇風格」,自然也不太能被演出的手法「買收」。原因其一是滿溢的表演表現,其二是稍嫌膽怯的主題概念;滿溢的表演表現,造成戲裡旁枝末節過度搶焦,以致離題,例如戲裡穿插了一段與觀眾直接互動的「流浪狗演唱會」。就當時的情節而言,討好觀眾似乎更甚於理解究竟莫莉要如何尋找自己臨終可以帶走的東西;同時,每位演員精準、飽滿的表演能量和技巧,猶若場場炫技,演員表現令人印象深刻,更甚於情節。此外,劇中預設的這個假設性問題,表面看似期待開放式的情節,但顯然處處都有編導主觀節選方便情節行進的「捷徑」;但顯然編導也對於這樣類通俗劇風格的結局,抱持著一定的自制與拘謹,因此最終女主角的抉擇和心境,寧可採取「只可意會、不必言傳」的處理。

這齣戲,故事說得未必巧妙、但很聰明,處理手法未必創新,甚至有點便宜行事或是過時,但演員表現絕對精湛亮眼;他們用精彩的基本功夫(台詞、發音、肢體、表情等)徹底地說服了觀眾,所以觀眾可能無心質疑戲劇呈現的斧鑿和教化性。至此,我已無須比較兩岸演員表現的長短優缺,但是,卻得審慎提點不論兩岸、不論年齡的編導創作時可能有的共同瑕癖:那種要命的自制和拘謹!(這個時候我要爭取幾行字的離題)那種用通俗溫情包裝的命題,是不是也包封了編導創作對生命存在該有的體會和觀察?是不是呢?有人可能情願「受騙」,然而,對於見證過生活本質與掙扎於生命真相的人而言,像這樣的小品,著實糖衣。

《未完待續》

演出|黃盈工作室

時間|2014/05/18 14:30

地點|台北松山文創園區多功能展演廳