聲子樂擊室內樂團是由擊樂家林希哲領軍,於2000年結合一群同好音樂好手組成,是新竹地區首支打擊樂團,過去演出多以純打擊音樂為主,近年嘗試各種多元形式與跨界展演。

今年參加的第二屆「JPG擊樂實驗室」是朱宗慶打擊樂團為發掘、培育下一世代人才辦理的創新計畫,鼓勵新銳打擊樂音樂家們發揮想像力及實驗探索精神,不限形式、領域、媒材及場域,尋找更多、不同的跨界表演形態。【1】今年共五個團隊參與,演出內容比第一屆更多元,結合了塔羅、職業摔角、魔術、心理學和電子互動。其中,聲子樂擊運用打擊樂結合魔術,以逗趣、精湛、迷幻的方式呈現,是一場聽覺兼具視覺的精采跨界音樂會。

演出一開場,魔術師(黃柏翰)帶著幽默、誠懇、自信態度,走出來與觀眾互動,並問大家「你相信預言嗎」,他邀請台下四位觀眾上台,觀眾坐在台上寫出數字,把寫好的數字放進袋子裡,魔術師一一猜出。當魔術師猜對了觀眾所寫下的數字,現場觀眾似乎都眼睛為之一亮。隨後,樂團以故事的方式呈現樂曲,演奏家是演員也是音樂手,特別的是,沒有任何的台詞,演奏家們靠著肢體動作與略帶誇張的表情傳達劇情。有時則運用大小聲調度,特別強調喜怒哀樂。

故事內容是,很久很久以前一個年輕人,對音樂充滿熱情,想用自己的音樂旋律和世界溝通,想要讓大家聽聽他深愛的音樂,但是他的家人與朋友,總是反對與嘲笑他。很快地,他遇到瓶頸,光是每日的生活開銷,就讓他喘不過氣來。漸漸地,他也忘記了他想要用音樂跟這個世界說的話。【2】融入故事演出的曲目,大部分都是聲子樂擊室內樂團自行創作,包括《預言前的獨奏》、《想像中的好朋友》、《不被允許的夢》、《partners》、《Bad Touch Top oratory》、《Break through》,起承轉合,切合敘事。但後半段的演出中,沒有交代年輕人日後故事描述,突然就跳到了結尾的音樂演奏,使得整個故事並不完整。

最讓人印象深刻的一曲是《Partner》,由作曲家莊彥宇所作,是一首綜合打擊樂,作品編制並不大,但結構精緻。樂器配置是木琴 (Marimba)、鐵琴(Vibraphone)與爵士鼓(Drum kit),音樂聲響非常平衡,爵士鼓本身響亮,但不會蓋住木琴和鐵琴清脆的聲響與旋律線條,而鼓手連續不斷地表現小鼓技巧的滾奏,聲響清亮,速度快速又敏捷,讓人聽覺與視覺雙重過癮。

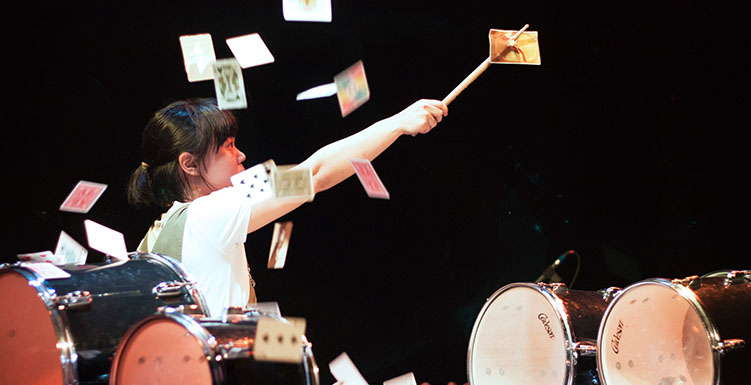

《Ending》為當天的壓軸曲,開頭運用鍵盤樂器和水杯鋪墊出一片清脆聲響,展現擊樂多元特色。燈光也加入,用暖色系渲染整個舞台。魔術師(李昂軒)在此展現數段精心安排的橋段,沒有誇張炫技,看似平常生活的簡單動作,當魔術師把手放進一個透明的大水缸,不斷攪動缸裡的水,水缸顏色竟然一直不斷變化,疊合了現實和幻覺,令筆者開始思考到底是運用燈光照射下來使水改變了顏色,還是魔術師真有神奇的魔力?而此時音樂運用大鼓、鑼、爵士鼓,眾聲齊發,鏗鏘有力,將氣氛推至最高潮。

另有一值得留意的是,當天演出節目單非常特別,有別一般形制,節目單為卷軸式,很像追星海報,帶點暗紫與深藍顏色,充滿迷幻感。可惜的是,曲目排版怪異,有些曲目沒寫作曲家,有些作曲家沒有跟曲目配在一起,也沒有任何曲目解說。

本場音樂會主要還是以打擊樂為主,連結魔術與故事,聽起來相當豐富,在專業的技術與充滿真誠的感性表達中,讓人感受音樂所散發出來的純粹藝術美。聲子樂擊室內樂團成立至今將近十八年,舞台上獨有的魅力與特色讓觀眾印象深刻,團員們的創作不斷嘗試與挑戰,精神與勇氣也令人感動。這場音樂會展現了魅力,讓人回味久久。

註釋

1、參考JPG擊樂實驗室官網:http://jpglab.jpg.org.tw/#news

2、JPG擊樂實驗室文宣說明

《魔擊-預言家》

演出|聲子樂擊室內樂團 、魔術師/黃柏翰、李昂軒

時間|2018/10/06 14:30

地點|華山1914文創園區烏梅劇場