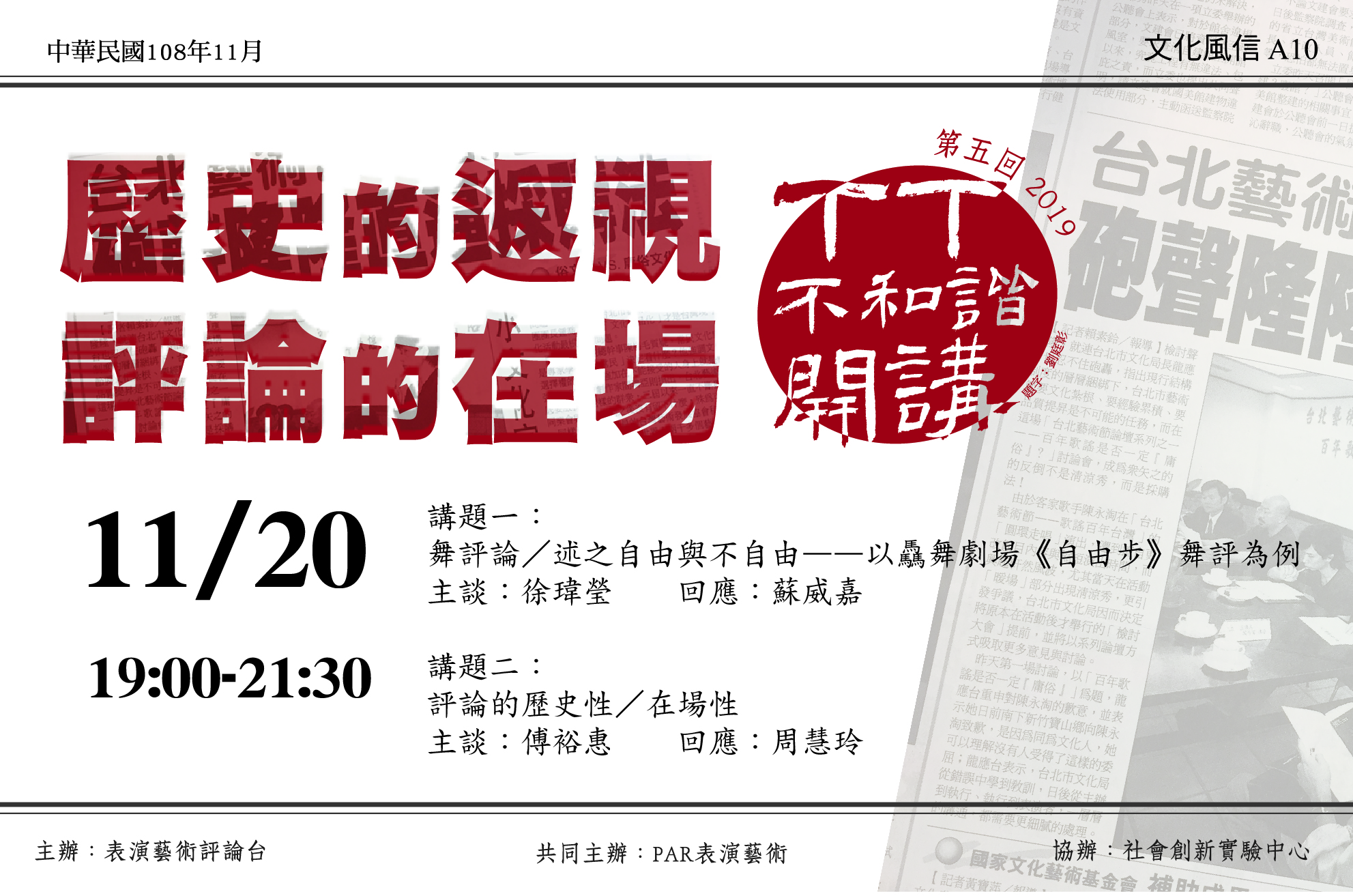

傅裕惠(2019TT不和諧開講 11/20講題二主談人)

一九九四至一九九六年間,《表演藝術雜誌》曾經刊登了好幾期座談和專欄評論,討論了台灣有沒有商業劇場、同性戀劇場、導演劇場,和有沒有「身體」等揮之不去的焦慮議題【1】;同時涵蓋了何一梵與鴻鴻、陳梅毛與鴻鴻、黎煥雄,以及陳梅毛與田啟元、李永豐等文字交鋒的文章。其後,編輯群則分別於一九九八年和二〇〇二年針對評論倫理原則和評論與媒體、創作者(業界)之間對話關係的報導。【2】而民生劇評除了在一九九六年底刊登的幾篇與業界駁火的評論,兩位重要主筆紀蔚然和周慧玲都曾分別就評論與創作生態提出犀利的回應或觀察。【3】運作七年左右的民生劇評停止之後八年,「表演藝術評論台」成立至今也有八年。創設之初,正好見證了建國百年大戲《夢想家》,數篇評論無意間觸發政治與藝術爭議的全面導火線【4】。二〇一四年二月,當劉育寧、白斐嵐、李時雍、葉根泉等人,針對七〇年代末現代主義文學經典白先勇作品改編、製作的《孽子》所一一發表的評論,凸顯了新世代的性別與文化觀點,更同一時間標誌了更為多元、全新世代的評論人出現。

「表演藝術評論台」在有別於一般評論與媒體關係的情形下,由國藝會補助創辦,成為扶持專案評論人和提供評論刊登的平台,反映著廿一世紀初年輕世代評論人思考當代的意義,觀察當代的趨勢,也呈現了他們對當代作品不同的認同。雖然身體的存在,相較於平面的文字,更具有當下性,然而文字更易於提供對話與詮釋的空間。藉由網路媒體的虛擬空間,也利於刊登不同的評論觀點,呈現更多的演出紀錄。換句話說,過去評論的「在場」,應當依照時間演進而呈現某種一貫或不一貫的脈絡,形成今天評論的「歷史性」,不是嗎?

「表演藝術評論台」或許能夠發揮最強的「在場性」,記錄當下當時的表演製作;但寄生於網路媒體而非新聞媒體的這種特殊生態,無法強迫讀者培養定期閱讀的習慣下,網路評論朝生暮死的特質,多少也限縮了評論台評論的影響力。因此,我們能寄望當代評論人抱持一貫的評論原則,以累積足夠的歷史脈絡,撰寫具有歷史性的評論觀察嗎?

二〇一九年七月出版的《台灣IATC年度論壇——民粹主義與新自由主義下的評論動力》,可貴之處在於篩選了具有批判性與影響力的評論性文章與報導。相較於過往可見的評論,一方面似乎表現了一種「叛逆」(我們可以更好),另一方面卻無法看到台灣(戲劇)評論累積的厚度,以及反映表演藝術(戲劇)產業界目前的實力。王安祈曾於二〇〇一年表演藝術年鑑,提出她對當時戲曲評論能「紀錄卻無脈絡」的觀察。從表演藝術雜誌、民生劇評與評論台呈現的評論表象看來,我也深刻感覺到評論定期地、或間隔某幾年不同世代之間,所反映多元而斷裂的歷史。歷史脈絡紛呈,各家各說各話,形成台灣現代劇場各種脈絡無法延續,或說無法繼承而推翻,甚至推陳出新。我必須強調,歷史性的脈絡不一定非要延續,然而每個多元的交集與聯集,卻造成對話與論述的困難。所以,以評論台刊登的評論為例,這一個網路媒體能夠造成多少影響力?

台灣生態的特殊狀況,每篇評論看來似乎都很「斷裂」,對話層面狹隘或說受到演出性質與受眾量的侷限,評論人難免會有以理論試圖拉開自己評論影響力的直覺,卻很難也少見援引台灣戲劇生態的各項發展。缺乏歷史性,深層的反省與沈澱不足,也缺乏與外界世界對話的管道、語彙與交集,難免我們會讀到許多依賴學術性理論的觀點和吊書袋的文字,少見評論人引用在地過去評論歷史的案例(可能連每個世代重視的演出美學觀點,都有很大的差異)。其實過去除了民生劇評,中國時報、自由時報、中央日報與宗教性的媒體等,都曾刊登評論,尤其戲曲市場的活絡,還有戲迷族群熱中關切的小報評論如《申報》等。但是,民生報刊登評論所堅持的某些原則(例如刊登時間)和一貫性,讓得以建構民生劇評一定的歷史性,期間與業界駁火的插曲,更深切反映了產業的生態。網路與社群媒體的經營,炒熱了長期記錄演出的個人網站如于善祿老師、平瓊男和Jimmy Blanca等人的評論報導。網路媒體評論的「筆」練就了,是否等同形成獨立的評論品牌?表現了平面媒介沒有的影響力?評論台有評論刊登的平台功能,得以引薦年輕的評論人,也提供投稿評論的空間,卻因為部份近似「試水溫」的案例,容易遭到忽視。經由評審篩選出有志於評論寫作的專案者,類型多,每個人「筆」下的風格都有一定的主觀和代表性,究竟能否反映產業和市場的狀態?或者是否該(需要)反映目前產業和市場的狀態?沒有持續寫作的誘因,沒有穩定的供稿與市場關係,也毋怪乎評論人經常倦怠了。

註釋:

1、該刊第39期至50期。

2、分別是1998年第66期與2002年第118期。

3、紀蔚然的〈劇評難為〉刊登於1997年1月號《表演藝術雜誌》;周慧玲的〈論述與創作狼狽為奸〉刊登於1997年1月20日民生報19版。

4、2011年10月13日與18日刊登鴻鴻、林芳宜、林采韻與陳正熙的評論。感謝國藝會提供2011年至2019年9月底共計2698篇的評論列表。