文 許玉昕(2025年度專案評論人)

新勝景掌中劇團《尋》全劇以絢麗的光影開啟序幕,當舞台煙霧漸散,古代寺廟建築透過數位投影現身,福祿壽三仙隨著熱鬧的鑼鼓聲登場,揭開「扮仙」傳統的序幕。然而福仙「代代狀元郎」這句慶賀詞,卻受到訊號干擾或機器故障似,只能吐出破碎的單音,戲偶們隨即陷入癲狂,身體抽搐抖動,頭下腳上反轉,場面逐漸失控;在眾戲偶以不同速度被迫退場後,操偶師們的手裸露於觀眾眼前,高舉食指,朝觀眾做出鞠躬的手勢。技術錯亂作為事件,於演出開場即打破布袋戲慣常的表演系統——信仰敘事、以「扮仙」為代表的慶典儀式、戲偶與聲光的配合、操偶師身體的隱蔽性——由此啟動了劇場技術的重組。

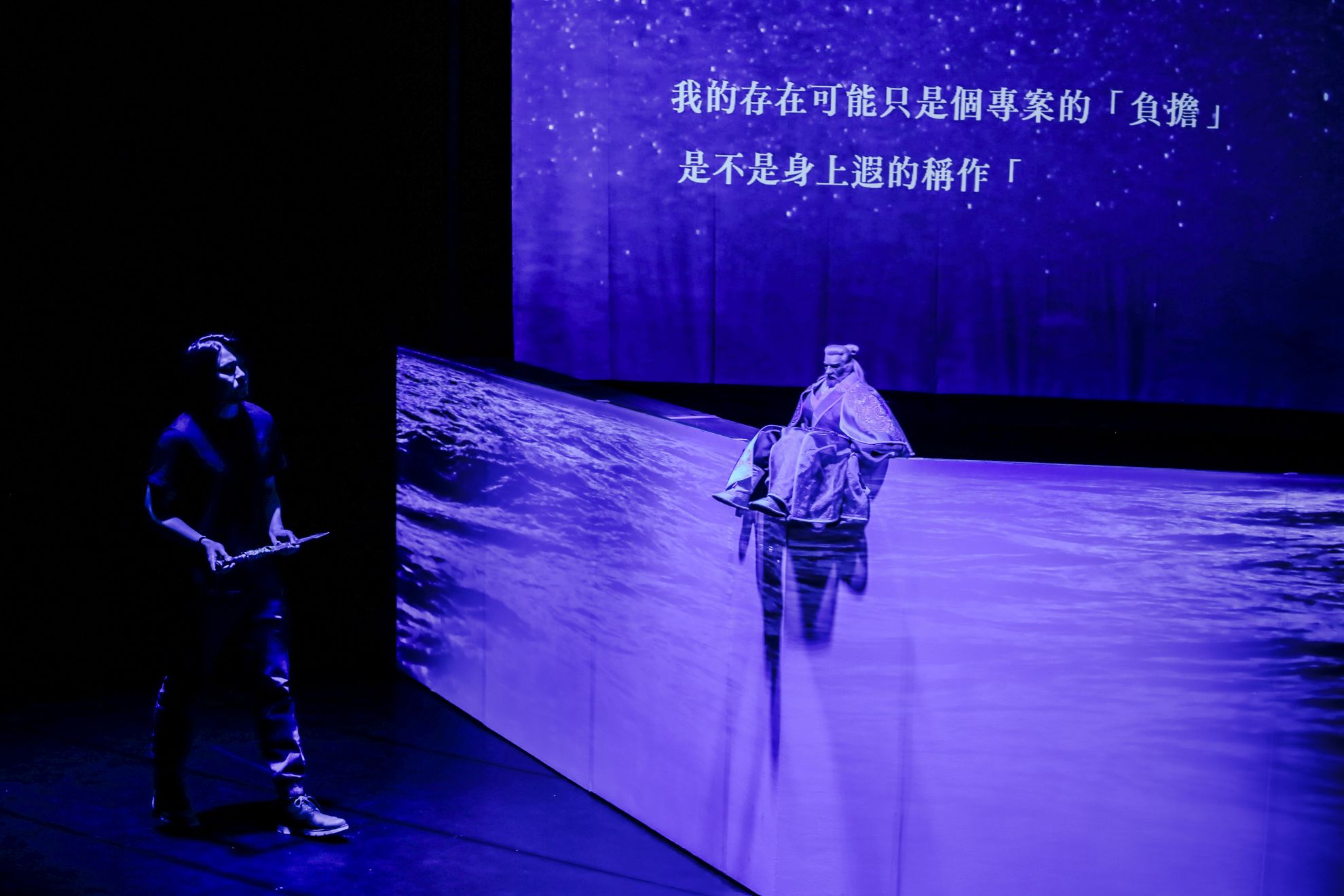

《尋》將近兩小時的演出,由約莫十五分鐘的短劇《尋心》、《尋橋》、《尋咒》、《尋光》、《尋川》、《尋友》、《尋主》組成,故事之間穿插編導朱祥溥的自白,其後螢幕會出現類似舊電視收訊不良時的干擾波紋與雜訊,透過強烈的視覺斷裂來重置觀眾的注意力,加上短劇的篇章名稱明確作出轉場。每個短劇都由獨立樂團的歌曲做為情節的主要推力,或呼應、或介入角色的情緒與關係變化。特別是在武戲段落,電吉他、貝斯與爵士鼓組的重節奏,以及呢喃反覆的木吉他和弦取代了傳統鑼鼓,塑造出各自鮮明的武戲節奏與力道。戲偶角色的肢體與情緒,如交手前的作揖、對峙時的步步為營、衝突後的釋懷與扶持,皆隨著音樂的節奏調性進行細膩的編排,甚至在武戲中出現慢舞般的互動。觀眾欣賞劇情的同時,彷彿也在觀賞一段段由布袋戲演出的MV。

敘事結構方面,編導作為各短劇間的穿針引線者,向觀眾娓娓道來自己放棄台北的動畫導演工作,回家接手布袋戲團的抉擇與挑戰:如何維持劇團營運、面對AI時代技術條件與團隊角色等務實考量。他的過場自白不僅為觀眾建立打破框架的心理準備,也與章節故事內容相互呼應。例如,在《尋川》篇章前,他談及年輕一代的工作方式與父親傳承的技藝之間的落差,擔心自己的經驗過時、會拖累團隊。緊接著的《尋川》則描繪了老劍客與後輩間的衝突、前輩退隱後對武林的重新理解,以及最後基於環境共好的和解。

尋(新勝景掌中劇團提供)

《尋》的短劇系列揚棄了英雄旅程敘事與繁複的角色關係,維持情節濃縮明確,在故事的完整性與詮釋開放性之間抓到巧妙的平衡。角色們的情感關係,如伴侶、親子、前輩與晚輩的權力張力等,都能某種程度上喚起觀眾自身經驗的投射與共鳴。不過,除了作為各自獨立的短劇來看之外,全劇以俠客作為主導性敘事角色,以及其與編導自白的對應,也可以開展出「武藝」與布袋戲「技藝」的對照思考。換言之,俠客的武藝作為一種長年累月修煉而成的功夫,與布袋戲操偶師根植於身體的技藝相互呼應。

首章《尋橋》中,四位俠客約定下班後暫時卸下身分與武藝,不再介入江湖,然而在情勢緊要之際,他們仍不由自主、不約而同地聯手出擊,代表武藝/技藝是根植於身體與經驗內化的實踐,難以隨意開啟與關閉。將之置於表演藝術的脈絡來閱讀,當「當代」或「跨域」成為具有號召力的信仰,過往被歸類於「傳統戲曲」的技藝便容易被現代劇場納為形式上的「創新」或文化上「本土」的點綴。《尋橋》中的俠客行動提供了另一種可能:四位大俠打破約定介入江湖,並不是基於身份認同的本質性召喚,而是在一旁觀察良久,再決定如何順勢而為。他們仰賴的主要是對場域與關係動態的評估,再藉此調度個人經驗與武藝。換句話說,他們的武藝雖然內化、深植於身體,但其效力並不是基於某種內在本質,而是在關係中生成的。由此延伸思考,布袋戲的技藝應被放入一整套與偶師身體、劇場調度與觀演關係共構的表演系統來認識。如此一來,編導所關注的布袋戲傳承,與其想像如接力賽般把技藝傳向一個線性的未來,不如重新定義為,基於不同的媒介環境和生產關係,持續調度技藝、回應關係的過程。

在《尋橋》奠定了武藝與技藝對比的基礎之後,《尋光》短劇則進一步想像技藝如何在關係失落後持續操練與生成。需要雙人合作的「鳴光拳法」因戰友過世而無法施展,然而在決戰時刻,昔日戰友共同種下的樹葉落地,生了根,俠客幻化出已故夥伴的身影,兩人再一次,也是最後一次聯手打拳。本章配樂為脆樂團《黑暗的盡頭》,從主歌的鋼琴、幾乎如心跳般穩定的鼓,到副歌後鋼琴、電吉他與合成器的層層疊加,武戲高潮以堅定、溫柔而克制的方式,接住了個人的孤單,更將失落的困境轉化爲生成的命題,反身指向布袋戲實踐中技藝存續的難題:雙人拳法的再現,是仰賴原有套路的複製,還是轉化合作的精神以面對新的挑戰?由此進一步提問:當布袋戲從傳統戲台的演出結構進入多媒體系統後,原先仰賴操偶師與樂師協作的技藝分工,如何在新的協作系統裡發生?

尋(新勝景掌中劇團提供)

若不把俠客武藝/布袋戲技藝單單理解為一種既定(而可以任意召喚與拼組)的單位,而是如同每一場武戲提示的,關注其中力量、速度、情感等狀態的流變,那麼便能認知到武藝/技藝總是在生成的過程中。布袋戲表演也就不只仰賴特定技藝的精熟,還涉及特定場域、技術媒介與觀演位置的動態。《尋》結合過往被劃分於不同領域的影音實踐,直球對決編導提出的布袋戲傳承問題:如何在不同技術元素間進行有效調節,使各種力量的消長既相容、又能共構出表演的敘事張力。例如,在情感層次豐富的衝突場景中,口白與文本退位,由音樂、歌詞投影、角色互動之間的聲音-畫面-動作部署來營造出逞強、不捨、遺憾、釋然等種種非英雄主義式的情感流變。

此外,坐在前排的觀眾,較容易注意到戲偶的細緻操作;而離舞台有段距離或視線高度與字幕齊平的觀眾,注意力會先被貫穿演出的字幕引導。《尋》這次在臺中國家歌劇院的演出並不強調一個主導性的技藝與技術,而是針對個別段落來調配影像、聲音與表演的強度差異與敘事節奏。相較於野臺戲觀眾可以自由決定與表演的距離及停留時長,在高度要求集中注意力的劇場空間對觀眾視線與身體的規範下,獨立樂團歌曲的引用產生了鬆動觀演距離的效果,音樂成為引導年輕觀眾的媒介,更容易突破觀演位置限制而投入演出之中,有些觀眾甚至會有隨著節奏微微點頭等小動作。

演出結束後,如電影片尾的演職人員名單投影,形式上接合了當代的觀影習慣,同時也邀請觀眾近一步思考布袋戲加入動態影像製作的可能性。回頭對照開場那句無法說完整的賀詞「代代狀元郎」,或許在迎神慶典的儀式敘事裡早已埋下貫穿《尋》整場演出的命題:布袋戲的「代代」不是線性史觀的一代傳一代,而是冒著中斷與錯亂的風險,積極調整其表演系統的關係與形式;傳承,傳的不是單位化、本質化的技藝,而是讓技藝得以持續生成的動力。

《尋》

演出|新勝景掌中劇團

時間|2025/07/05 14:30

地點|臺中國家歌劇院 小劇場