私人垃圾不具一定形式,直接反映生活內容。搞笑藝人滝沢秀一(Shuichi TAKIZAWA)在擔任清潔隊員後,驚覺「垃圾真的是充斥著個資」,並隨即購置碎紙機,以便徹底銷毀回收物上的個人情報。【1】同樣地,「進港浪製作」的年輕創作者們,在疫情期間的環境清理中,也發現「垃圾本身是一件很個人隱私的事情」,尤其是留存於電腦硬碟裡的無用檔案。然而,他們隨之而來的想法,並不是將其永遠清除,而是試圖對這些垃圾檔案,進行一場微觀層次的、搗亂性格的回收式創作。

倘若電腦裡待刪除的垃圾檔案,代表一種回憶的證物、思路的線索,這些痕跡般的存在,於《垃圾時間》線上博物館裡,被刻意處理,再將詮釋空間交予觀眾,從中解讀其人與其生活。策展的手法,結合個人私密性與公開發表,並借用一種近似於Sophie Calle的筆調,模糊虛構與真實的界線,透過規則的訂立與操作,編輯成圖文配樂的形式,揭示實境切片、自傳性內容。製作方邀請創作者將自己打算清掉的電腦檔案(含圖檔、音檔、文字檔三種各數則)上傳,再如同「交換禮物」般,將這些檔案「垃圾包」交給另一位創作者進行選材(三種檔案形式各擇一)組合後,佈展於線上。

一同展出的三十件作品,流露出類似於畢業祭或同學會的同溫共鳴,同時,卻又夾雜著奇特荒謬的敘事性,始終存在著想像與揣測的距離。創作者揀選、組織其他藝術家的「垃圾包」而產出的作品,讓原本某個行動或思路的斷片、私人的回憶,如被施予魔法般,就此共同翻轉出不同的意義,有如一種現成物(ready made)的發明,淡化事物本來的功能,為觀看與聯想灌注新的可能性。原有的蛛絲馬跡,皆能指向另一條路徑。

作品旁的告示,僅以檔案提供者(亦即「垃圾包」主人)之名為題,讓選材者不具名,彷彿藉此將每件展品視為一種人物側寫的假定、一項真實人物的不完全印記。〈小菲〉似乎曾在歌曲的激勵裡交付愛的願望;〈Baboo〉或許早已走出失落異鄉的憂傷;〈陳煜典〉好像過度思考恐龍與青春,一臉疲憊樣;〈許雲喬〉也許就如同你我,幻想過將生活品質的願望,寄託於彩卷一張。《垃圾時間》提供一連串聯想,將正解永遠解放。

二十世紀初,超現實主義者流行一種集合創作,「精緻屍體」(Exquisite Corpse)。藝術家們在不得知前者所繪或所寫的內容全貌下,輪流接續地在同一張紙上作畫或寫詩,以至於完稿往往因其過程的隨機、思維一致性的跳脫,出現充滿想像、超越邏輯之作。如果說「精緻屍體」運用理性的策略,製造意料之外的結果,逼顯出潛意識的意象;《垃圾時間》操作一種錯落的技巧,重現真實生命的片段過往面貌,催生新意義或多重詮釋的賦予,一如完成一場回收再造。

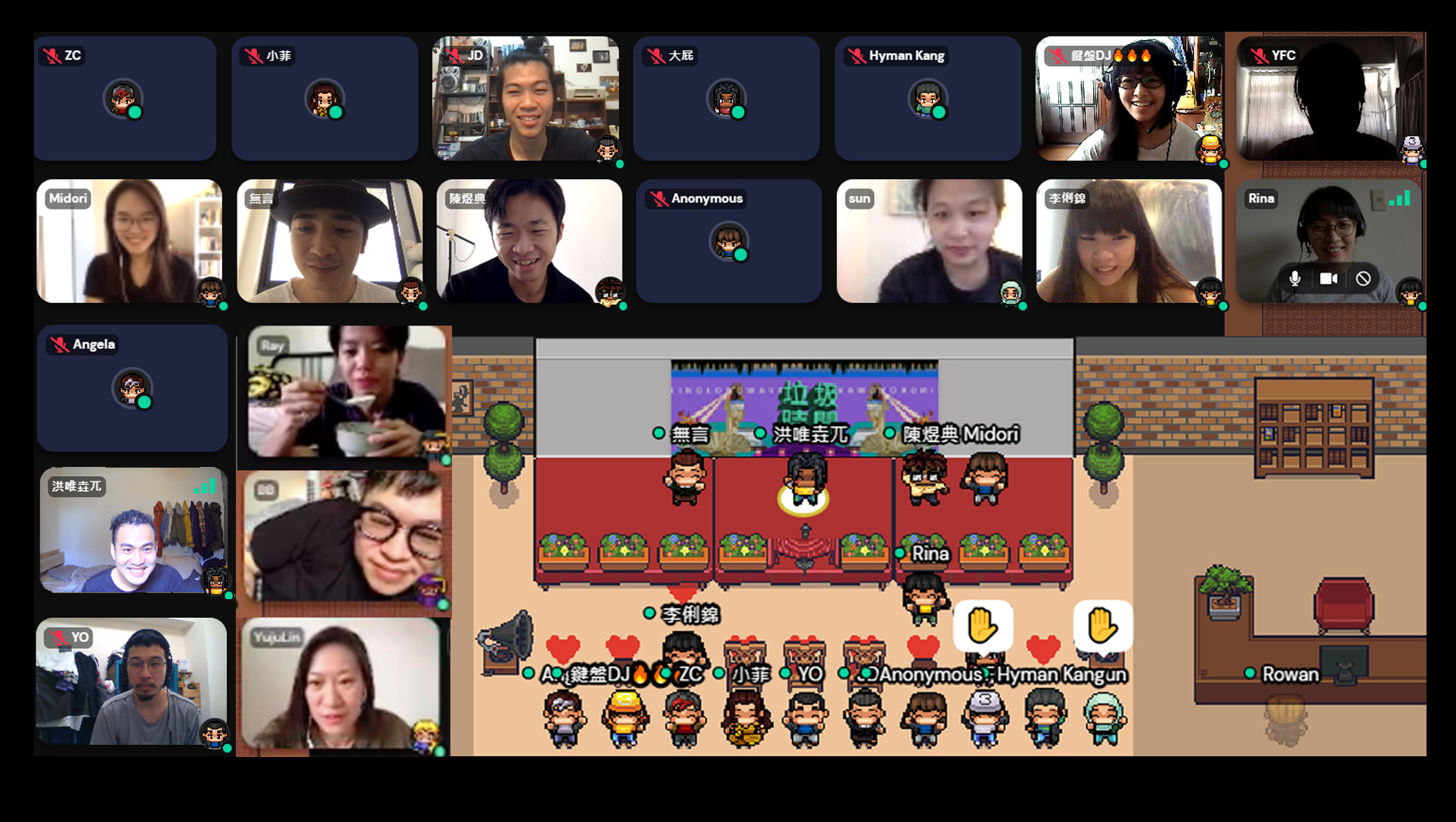

此外,虛擬博物館中的參觀路線,傾向於環繞,就像資源回收的軌道。整體空間賴以架構的Gather. Town平台本身,針對參觀者的替身(avatar)設定,以及介面美術風格提供的電玩趣味性(如刻意陳設的可愛圖樣、收藏於特定位置或角落的資料與文字、共同視訊留下的合影、踏進密徑的訣竅等),為這場線上遊歷,鋪設點綴以遊戲化的視覺情境。經由介面互動的二十分鐘線上導覽,適度輕巧。門票收入捐贈給公益團隊《人生百味》之「友善回收計畫」的實踐與宣告,亦讓這場資源回收的貫徹,擴展至具體生活與社會的面向。

註釋

1、瀧澤秀一著,李喬智譯:《那些垃圾教我的事:55篇你丟我撿的人生風景》(台北:三采,2021年)。

《垃圾時間》

演出|進港浪製作及參與藝術家

時間|2021/07/02 19:00

地點|線上