文 張宗坤(2024年度專案評論人)

在《K與龐蒂的神秘降靈》如夢破碎的蒙太奇敘事中,馬來亞電影人陸運濤及其電影角色「龐蒂雅納」(Pontianak)復甦為舞台上的陸先生和龐蒂(Ponti),一同閃現在地緣政治、個體生命與影像創作交疊的一個個重要時刻。此一化身拆解了傳說、創作與現實的穩定性,從而重構了馬來亞、馬來西亞與馬來世界交錯的歷史。只是,從臺灣向南看,我們該如何感受與同理「南洋」的歷史叢結?呈現這些叢結又能帶來什麼樣的歷史批評?現實中的陸運濤,最終絕命於1964年的神岡空難;這是否暗示著陸先生的故事,也能為臺灣史提出更具批判性的理解?

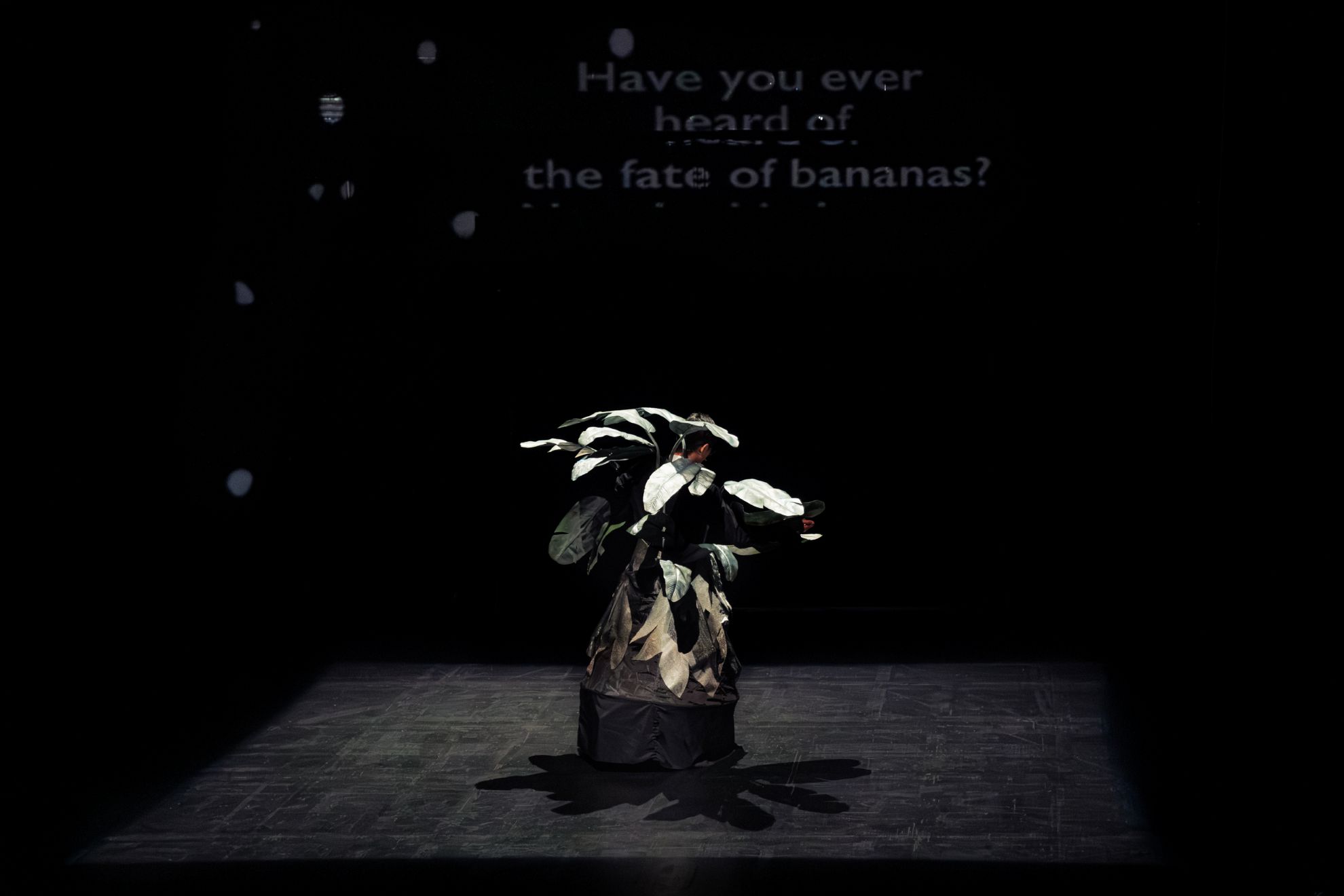

率先開場的,是陸先生(周家寬飾)說起一段廓爾喀人(Gurkha)的傳說。這批來自尼泊爾、在英帝國內部流離的剽悍部族,至今仍專責鎮壓帝國日落後,各個前殖民地的反叛與暴亂。廓爾喀人及其好戰形象,稍後又獸化為氂牛、轉化為邊疆,潛伏在黑盒子的陰影中。陸先生接著穿上戲服,成為銀色香蕉樹,孕育出電影中的那尊復仇女鬼,她親暱地自稱「龐蒂」(蔡佾玲飾)。伸出觸手如明鏡,龐蒂一邊自照,一邊高歌起舞。既是脫胎自香蕉樹下的傳說,她也回憶著作為《吸血人妖》角色的前世秋美兒(Chomel)。

不只是在有香蕉樹的地方,就有龐蒂雅納。鬼神之無所不在,正如現代國家建成的公路之下,還有帝國鋪就的鐵道。鐵道及其象徵的帝國過往,並不是只是被埋藏而後被遺忘,往往是以破片之姿,灑落成民族傳統的土壤。同樣地,龐蒂雅納不能簡單地被當作單單一齣戲裡的平板人物,而是那些貫串傳統、乃至帝國與冷戰等歷史時期的「存在」,所暫時共用的同一名字。

K與龐蒂的神秘降靈(國家兩廳院提供╱攝影李佳曄)

1957、1963、1964……年代與檔案紛落、堆起,陸先生的電影與人生里程碑,恰好與馬來(西)亞的政權變動一一對齊。我們繼續隨著陸先生從日佔馬來群島逃難到印度次大陸的軌跡,一同見證群山間的魔幻。在國境線的山稜上,陸先生與廓爾喀人警察展開了兩次不可能的平行對話:兩人之間究竟是如做夢般,「都是英國人」而挽起手跳起舞;還是廓爾喀警察將代表帝國行使暴力,繼續管控著陸先生這樣的人們,在現實,乃至於在夢中、在想像上的自由進出?而當陸先生談起猴子島的故事(或者往事),他是否也在預言:自己的肉身終將壞毀於另一座島嶼,生平則與《吸血人妖》中的龐蒂一般,也消殞在歷史之中?

我們因此在本劇中注意到了兩種不同的批判路徑:一是以夢消解諸多邊境,另一則是調度諸多帝國隱喻。觀眾既皆知,神岡空難已是現實中陸先生命定的終局,我們也不妨將本劇視作陸先生撞向地面的前一瞬間,他腦中如跑馬燈閃過的一切畫面。在夢中,不只是陸先生於是跨越諸多障壁,有了與龐蒂對話的機會,作為創作物的龐蒂也得以直接對陸先生發言。他們的對話,打破了映照與被映照、真實與虛擬的關係,使得創作與被創作的界線變得更加模糊且不穩定。

解消邊界,並不自然構成批判。邊界畢竟也是建立自我與他者、我族與異族、殖民地與殖民母國等身份認同的基礎。當邊界消解,陸先生從創作主體成為本劇主創所操演的創作客體時,他的夢已不再是他自己的夢,而被灌注了以廓爾喀人為中心的各種帝國象徵。但這些象徵究竟挑戰了帝國的哪些面向?氤氳中現身的氂牛,是否在諷刺帝國對殖民地人民的非人化?群山間(不)可能的對話,又是否諷刺著帝國對殖民地施加的暴力?反覆出現的香蕉樹,又是否暗喻著帝國利用種植園經濟與奴隸勞動,對殖民地進行經濟剝削?

K與龐蒂的神秘降靈(國家兩廳院提供╱攝影李佳曄)

顯然,這些變形、幻化的喻依,只帶著輕微的諷刺、勸戒意味。隨著邊界溶解掉的,也包含了可供參照的敘事——帝國與反帝國,都是這類宏大敘事的一種。問題並不在陸先生的個人傳記不足以支撐對帝國的批判;而在於整組意象的運作核心,不成比例地配重在「廓爾喀人」身上。但這隻部族與陸先生的生平,顯然只有極為薄弱、偏遠的接點。倘若只停留在對考據成果的展示,我們或許終未能脫離帝國的人類學與博物學邏輯。在這最糟糕的可能性中,這些象徵終將捲入了和認同一同消解的危機之中。

本劇以陸先生為引,以豐沛的感性覆演了一段馬來(西)亞的殖民史。這種感性,尚在尋找連通臺灣觀眾具有的、對於帝國或殖民高度敏感的批判感性的可能,至少在本劇中仍難告大功告成。但我們同樣看見了其風險之所在:倘若歷史只是在曲扭的鏡子間來回折射,最後映照出的,恐怕也只能是難解、怪誕,不過是奇趣盎然的南洋風情畫。

《K與龐蒂的神秘降靈》

演出|她的實驗室空間集

時間|2025/10/19 14:30

地點|實驗劇場