文 陳正熙(2024年度駐站評論人)

對小說寫作充滿熱切期待的大一新生Christopher,未依規定的”ofiice hour”事先約見,「擅闖」創意寫作課程女教授Bella的研究室,開始一段透過文學,探討生命、創作、家庭、疾病、死亡的對話,原本各自孤獨的兩個人,逐漸在課堂之外,以文字為素材建立起共同分享的秘密世界。Christopher在Bella的鼓勵下,完成小說處女作初稿,為得到Bella的評點,答應為罹癌末期的她注射致命藥劑,完成她結束自己生命的願望。Christopher沒有履行諾言,Bella從漫長的昏睡中醒來,Christopher已經離去。之後,他被發現陳屍在校園附近的公園——衣著單薄、趴伏在積雪之中,彷如他的小說標題所喚起的場景。Bella體內的癌細胞,最終和Christopher一樣,從她的生命中消失不見⋯⋯

界址創作《內在的聲音》,改編自美國當代劇作家亞當.瑞普(Adam Rapp)2022年的東尼獎提名作品The Sound Inside,是一部充滿文學意趣和語言機鋒的作品,兩個角色的對話中,有豐富的文學指涉,和文學創作的思考辯證,對非文學專業的觀眾來說,或許不易掌握其中的精妙之處,但,仍能有效地傳達出劇作家對文學的浪漫深情,與文學本身的深刻內涵。從劇場表現的角度而論,這是一個典型的文學性劇場文本:角色發展和情節推展,幾乎完成仰賴語言的流動、堆疊、交錯、呼應,對導演的場面調度,和劇場設計的空間思考,都是頗具挑戰性的文本:面對充滿留白的戲劇文本,如何抗拒填補說明的衝動,而能如Bella所論,只提供必要的線索,讓觀眾(讀者)自行創造,在劇場中創造出如閱讀的觀賞經驗。

就這一點而論,《內在的聲音》導演與設計群的表現,值得肯定。

導演的場面調度,展現對文本的極大尊重與自我節制,以簡潔的手法,讓演員的身體與聲音在幾乎空無一物(除了必要的桌椅和視覺焦點的紙捲),但有強烈設計感的劇場空間中,自然而平靜地流動,有效地發揮文字內涵的戲劇性與抒情性(lyricism),貼切呼應作品主題。自屋頂平滑地斜掛而下,位在舞台中心的特殊材質「泰維克」紙捲,雖是舞台視覺焦點,但並不會轉移或妨礙我們的觀看、聆聽,而更像是舞台上的第N個角色(文學作家、Bella的一夜情對象),與戲劇文本平行互文的其他文本(創意寫作課程指定閱讀),或者角色生命情境的隱喻(Bella自殺的嘗試),最終更成為角色個人生命的寄託:Bella的最後一段獨白,全場靜默無聲,以投影呈現在紙捲上,我們彷彿隨著她的引領,翻著書頁,讀著她為Christopher寫下的悼詞,沉靜地聆聽著她——或許還有我們自己——內在的聲音。

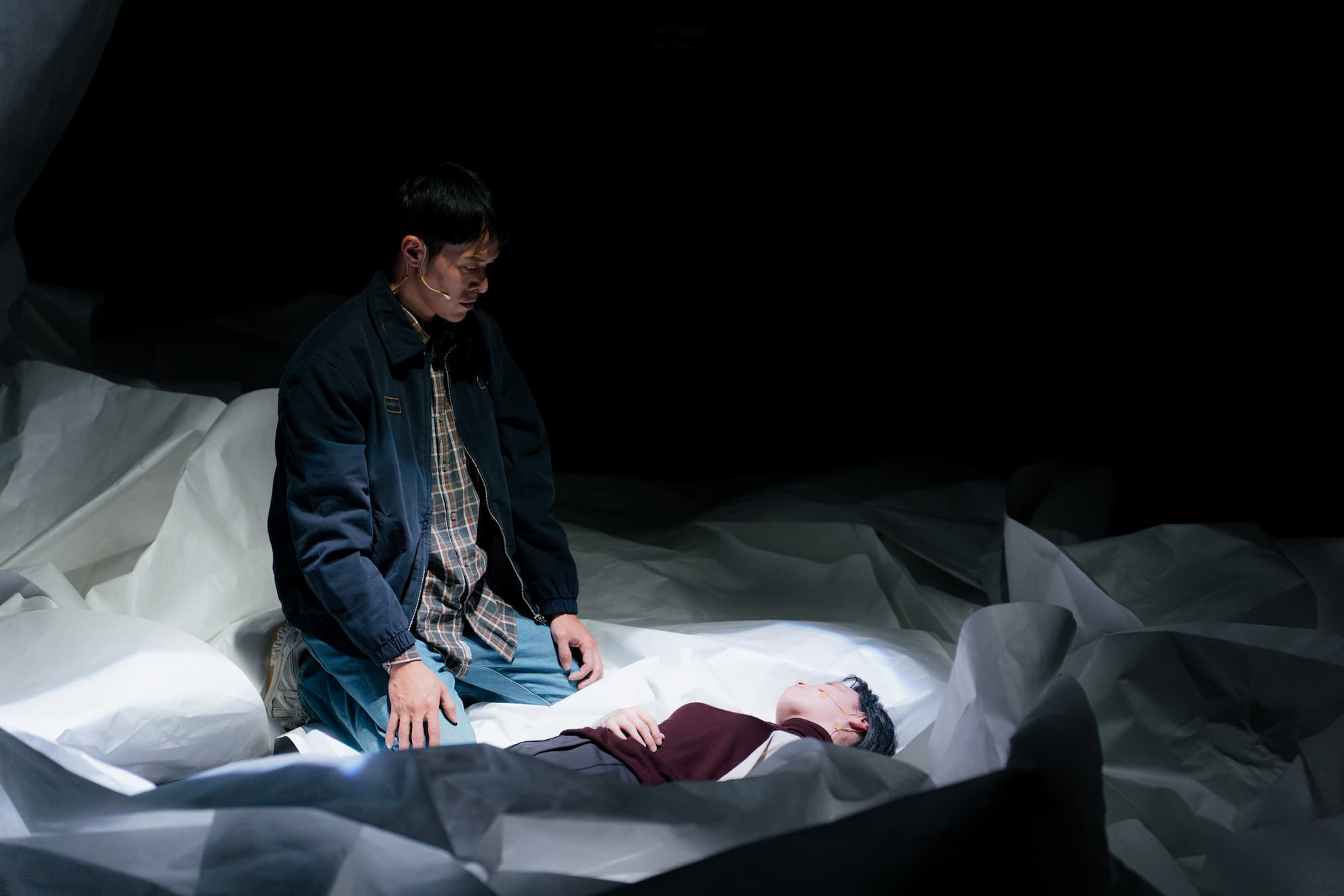

內在的聲音(界址創作提供/楊詠裕攝影)

兩個演員(林唐聿、王肇陽)的表現,也讓人印象深刻:簡單而鮮明的角色刻畫,精準的語言節奏掌握,節制而細膩的情緒表現,都能讓觀眾深刻感受到兩人之間,融合生命省思與美學領會,超越個人層次的深刻情感。

文本翻譯,偶有歐化語法的小小問題(「我還沒有機會讀它們」),但整體水準非常不錯,文學性和日常性的流動轉換,自然而流暢,保留角色與作家姓名原文,讓演員與文字之間,多了些咀嚼玩味的趣味,直得肯定。

《內在的聲音》是一個安靜的作品,能讓人安靜地聆聽賞讀的作品,有豐富的文學性,也有能讓人印象深刻的劇場性,有即時的感動,也有演後可以不斷咀嚼反思的趣味,在紛亂嘈雜、過目即忘的時代裡,更顯其珍貴難得。

《內在的聲音》是對被網路社群、短影音媒體宰制的當代,發出的反抗之聲(Christopher對數位媒介的抗拒),是為熱愛文學,在這樣的時代氛圍中感到強烈孤獨的創作者與閱讀者,發出的共鳴之聲(Bella因為Christopher的作品而得到救贖)。劇作家將戲劇場景設定在頂尖大學校園之中,或也隱含著對高等教育體制的批判省思(Christopher對校園文化的評論),而雖然Christopher否認自己是個反對科技的「盧德分子」(Luddite),但他棄最新版的MacBook Air不用,而選擇老式打字機敲出作品,甚至不留副本的堅持,似乎也代表著某種政治抗議的姿態。但,劇中透過文學作品(杜斯妥也夫斯基《罪與罰》、Christopher的短篇小說),和角色行動(Bella的請求和Christopher的決定),對罪惡、正義、犧牲、救贖這些恆久主題的思索,對人性奧秘的追問,卻也超越了這個時代的侷限,進而肯認文學的永恆價值。

「孤獨」,其實是文學、劇場的永恆主題,當Bella凝視著我們,對我們吐露她的生存狀態時,我們聽到的,不僅是她的聲音,也是無數小說人物和劇場角色的心聲,和這些聲音在無數小說讀者與劇場觀眾心中的迴響。因此,在文學和劇場中的「孤獨」,其實是一種共同擁有、彼此分享,但又能讓彼此都保有各自獨特生命的情感連結,真實而深刻,如Bella對Christopher作品的評價。

無論有沒有或是否遵守「office hour」的規範,我們都還是可以期待在文學或劇場裡相遇,分享創作與生命的時刻。

《內在的聲音》

演出|界址創作

時間|2024/02/18 14:30

地點|國家兩廳院實驗劇場