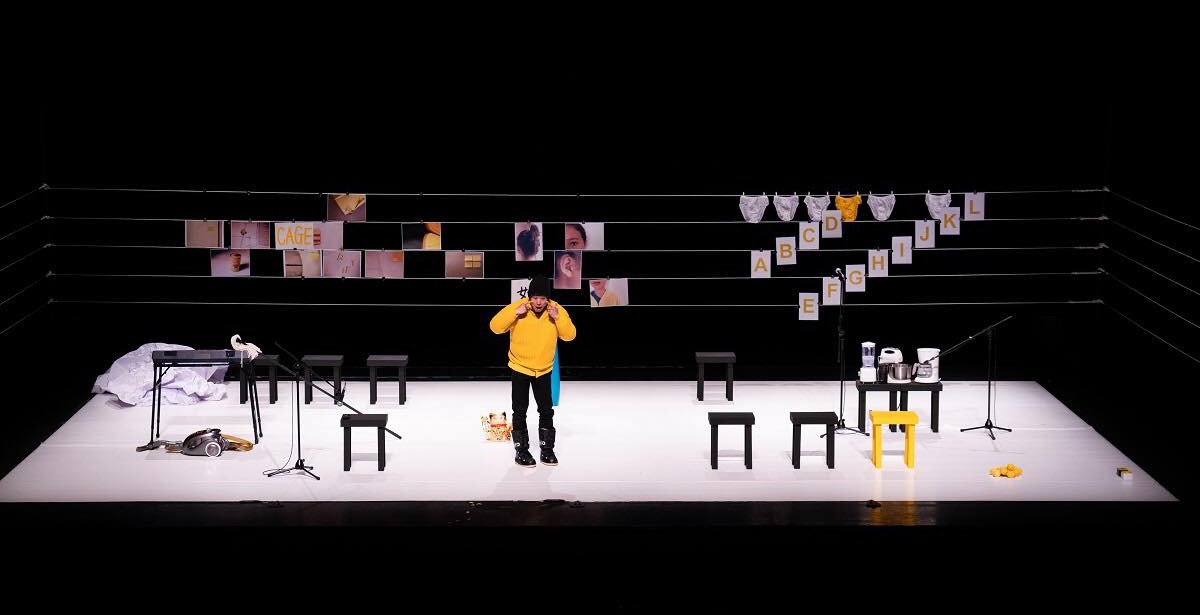

亞瑟被社會關進了一個名為社會規範的巨大牢籠中,在碰觸與他人的邊界時,他深刻地感受到自我與他者之間的異質性。於是,當舞台以白色地板和白繩圍限住亞瑟活動的範圍時,亞瑟只能在這個受限的空間中,開展出隨意延伸、意識流式的話語。這個純淨又刺眼的白色空間,不僅讓人聯想到亞瑟單純無垢的內心,與被社會以精神疾病分類,因疾病被意識化治療程序,而自身被客體化的生命狀態。

在空間中,亞瑟是唯一的主宰者,可以讓物件依照自己的意願排列、發出聲響(在本劇中,聽覺的意義和視覺的呈現,具有同等的重要性),更重要的是,亞瑟與物件之間的關係是單向而非互動的。於是,亞瑟孤獨地坐困愁城,並以非人的物體表現自我與他人的互動生命史。在觀眾魚貫入場的時光中,亞瑟的扮演者不發一語地徘徊在各種物件之間,操弄、測試物件,像是毫無所知自己將於劇場燈暗後,開始向這群黑暗中的凝視者發表潛藏內心的長篇大論。在繩索構成的空間上,用夾子掛著不同的彩色列印圖片或文字符號,這些圖片和符號兩面都印有內容。隨著時間的推移,亞瑟逐漸將這些符號翻面,使觀眾瞭解到在原有符號意義下的另一個解讀的可能面向。

亞瑟靠近長形藍色花瓶,一段短暫的沉默後,他開始讓自己發言。這並不是一種具有社會性的發言方式,因為他不知道自己面對的對象是誰,他無法針對特定的社會情境調整他發言的內容,只是將這些對象,深深摟進自我內心最私密、最單純的心智根源,於是,亞瑟對不特定多數隱藏在黑暗中觀眾的發言,就像是另一種與自己對話的方式。對於亞瑟來說,社會的集體規則就像是一場難以理解的遊戲場景,他必須透過模擬、扮演來表現其確切的情感。在劇中,教授亞瑟社會互動模擬行為的人是他的心理醫師,他只以聲音的方式出現在劇場,但是,就如同權威的話語,那聲音規範了亞瑟的行為,讓他戴上自己手繪的刻版表情頭套。

《亞瑟不一樣》讓主角亞瑟說出自己感到隔閡的內心感受,以及他追求共感者(亞瑟將這種渴望投射在班上新來的轉學生柯娜莉亞身上)的內心渴望。當然,這是一種隔絕於外側的觀看方式,亞瑟所想像的柯娜莉亞,其實無異於但丁《神曲》中的Beatrice。他的情感是真實的,她的形象是模糊的。亞瑟難以理解的情感與聯想,就像潮水一樣,並不具有統整的結構,而正像是舞台上散落各處的物品,所以他的發言常常通過任意連結的延伸進行,但是那個做為其核心慾望對象的柯娜莉亞,總是能拉回他的談話主題,並讓整個演出持續進行下去。

如果說,社會的差異導致了亞斯伯格症族群(而非患者)形成與社會集體有所隔閡的狀態,或許我們在《亞瑟不一樣》中看到、聽見的獨白,反而更能使自己檢視當下的社會狀態,感受到自己與亞瑟的差異,並沒有大到像是隔了一面社會真實性的玻璃。當然,這個作品的另一個討論面向是文本的改編,當一個關於法國亞斯伯格症青少年的獨角戲,被翻譯到台灣文化的語境中時,觀眾幾乎感覺不出文化的隔閡,這歸功於《亞瑟不一樣》翻譯者對於台灣的亞斯伯格症青少年的主體思考,同時讓《亞瑟不一樣》成為了一種對社會治療的幽暗諷刺。

《亞瑟不一樣》

演出|快樂人集體創作社

時間|2019/7/21 14:30

地點|台中國家歌劇院 中劇院