文 蘇恆毅(專案評論人)

陳澄波(1895-1947)是台灣近代重要畫家,因於二二八事件中罹難,由於其跨越時代的創作發展與成就,以及二二八的政治歷史背景,大凡在談及台灣藝術史與政治史時,皆無法忽視其存在。正因此種重要性,在文學創作與劇場演出上,大多可看見陳澄波的身影,且多集中於敘述其藝術成就與理念之上,如小說《陳澄波密碼》、音樂劇《我是油彩的化身:陳澄波》等皆是。

與過去集中在陳澄波視角的作品為出發,飛人集社劇團另闢蹊徑,本次推出的《藏畫》則是建立在眾多的文史資料基礎上,轉以陳澄波之妻張捷為主要視角,並延展至女兒與故友的對話與互動,構築出一名畫家對「藝術家庭」的婚家想像,以及當畫家在提出個人的理想時,他與家庭之間的互動,以及親友是如何觀看這名藝術家。

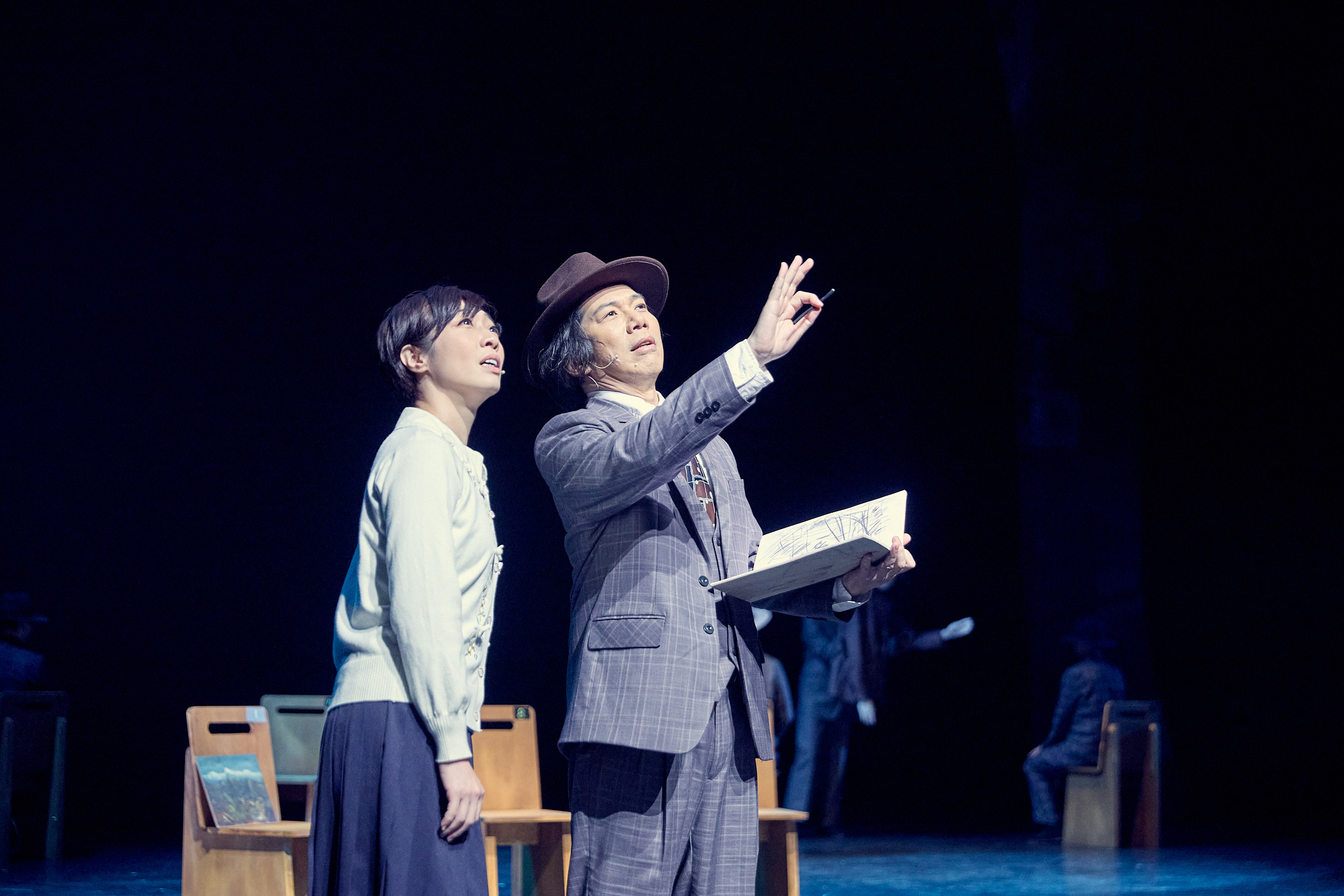

演出一開始,就可看見張捷(余品潔飾)在寧靜的舞台一方整理物什,表現日常生活中的沉默與沉著,且這種寧靜感,巧妙地勾起日常生活中的陰鬱與不安,而後才響起樂音,以投放影戲的形式,呈現各類臺灣意象,並進入張捷、陳澄波、陳碧女、新高方(新高攝影社方慶綿)的日常生活與外在社會對於日常的擾動,並且從山林中的婚禮作結,表現出未竟夢想的完成、與生的期待,讓作品在時代的幽暗氛圍中,看見一絲希望的光線。

確實,當前在講述二二八事件與白色恐怖的作品,大抵是從整體政治社會的角度對個體的壓迫為主要內容,因此多呈現的是在歷史感的情境中的凝重氛圍,從這種角度來看,《藏畫》確實開展出不同的風格:從個人內在情感出發,政治社會的影響力度減弱,因而呈現出的是日常生活中的瑣事絮語,以及對生活的期待想像,從而使氛圍表現得相當輕盈明快,僅有第三場中,陳澄波遭到判刑而死,並問天「有在看嗎」,以及第四場中張捷夢見女兒騎馬狂奔,與陳碧女看著父親受刑兩段,才能較明確地感受到故事當中的沉重政治與歷史的力量。

誠然,歷史事件並非只能沉重地說,也確實需要更多不同的敘事氛圍,好讓相關的作品能夠更為百花齊放。但若是說得太過輕盈,便會減少敘事中情感重量的因果關係。例如《藏畫》以張捷的「藏畫」為核心,並且將所有的敘述回到日常生活,這樣會落入一種誤區是:預設了家庭主婦/女人對世情的無知,將一切埋藏,只是盡可能地避開政治紛擾,以換取日常生活中的平和。可是在作品中,張捷對生活與世局是極有洞見的女人,不管是看丈夫、看女兒、乃至於面對政治,都可或隱或顯地說出自己的看法。且正因為其洞見,才能夠先有吶喊,而後方能一點一點地將所有收納進生命的黑洞中。

再者,儘管作品並不那麼強調時代感,卻透過語言使用,以及台詞「在這個時代,有智識、有熱情的人反而死了」,雖不明說,憑著觀眾具備的歷史知識,雖也能明白作品要呈現的是什麼時代,但這究竟是什麼樣的時代?能或不能言說,都需要在作品當中找到理由,更何況,知識分子在當時是能言且敢言的,而非從現今的角度套入當時其實是「不能言」的氛圍,為「藏」的意義強加解釋。

而且要呈現出作品的輕盈感,反而更需要更多的重量才能夠較好地表現,也才能解釋為何人物會在不同的階段中產生慌張與焦慮、甚至吶喊與質問,而非僅憑著人物自我的內在意識流動與抒發藉以合理化。而《藏畫》雖然提供了歷史情境作為線索,但為了呈現「藏」的個人意義,反而使「為何藏」的整體背景只在敘事的縫隙中透露出來,反而形成作品在有意與無意之間,隱藏了歷史的重量。

《藏畫》確實提供了訴說臺灣現代史的不同方式,且直探人的內心,但如何說得輕重協調,則留下更多的實驗空間來實踐。

《藏畫》

演出|飛人集社劇團

時間|2023/07/09 14:30

地點|嘉義市政府文化局音樂廳