隨著時代的變遷,當今社會也隨著時代的變化而有更多元化的視角,發展多元社會文化。表演藝術當然也不例外,當代表演藝術愈來愈多「跨界」、「跨領域」、「現代化」的發展趨勢,交響樂與芭蕾舞、多媒體與舞蹈、傳統器樂與流行樂、戲曲與交響樂、中樂與西樂、歌劇與京劇、傳統器樂與舞蹈等不同領域的表演結合;甚至在國內外演唱會上都可以看到「多媒體」結合「流行舞蹈」的現象,隨著高科技時代的發展,在未來我們會看到更多「跨領域」等如此多元的結合現象。

《微網群計畫》舞者以身體表演與筆電、投影幕、平板電腦、手機等電子產品互動投射情緒,透過「鏡框風景漫遊」、「多點觸控之舞」、「微光之舞」,以及「微網群行動路徑」等表演段落展現肢體與多媒體的融合創作。展演地點於國際藝術村,充分運用「環境劇場」的理念,利用室內的走廊、房間作為表演場地,表演場地在不到五坪大的房間與走廊,不算大的空間,觀眾可以非常清楚觀看表演者的一舉一動,甚至是極小的動作;亦或是舞者在舞蹈過程時肌肉線條的展現以及眼神所要呈現的意念。舞者的肢體情緒投射在玻璃、牆壁、桌子、椅子、地板等,沒有太多的舞台設計,取而代之舞台佈景與道具是場地原有的物品,這也正是許多沒有太多資金援助的小型表演藝術團體近年來嘗試的表演類型。

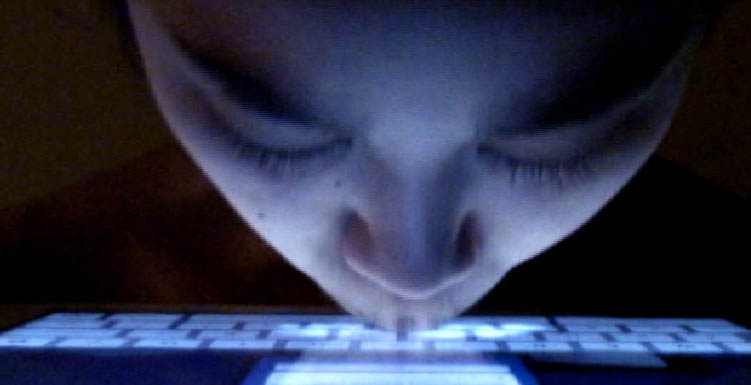

第一段「鏡框風景漫遊」段落中,從舞者手持手電筒似乎在尋找什麼或在閃躲什麼中的情節開始,音樂充滿干擾吵雜的噪音,舞者「多面向式」的演出,過程中與觀者距離之近但是並無任何互動,但是在「環境劇場」的表演空間中,其實有許多可以與觀眾的互動的機會,在此段中並未見到,實為可惜。接下來的「多點觸控之舞」比較特別的地方是表演者在窗戶上以手指、燈光與音樂點的配合,呈現出人們手滑智慧型手機、I-PAD的創意情境。第三段「微光之舞」中則是舞者透過肢體黏貼在I-PAD、手機螢幕上呈現出現代人只能依附在網絡的世界中。而在表演的最後一段「微網群行動路徑」原本毫無互動的表演者與觀眾之間出現了變化,舞者演員拿起手機拍攝現場的觀眾上傳到facebook、觀眾的影像立即投影在牆壁大螢幕上。如此的臨場的互動效果,使觀眾像是參與表演的一員,設身在演出情境當中。但是另一方面觀眾座位是規劃不良的,觀眾席地而坐,投影幕設在各個位置,如此多焦點的演出,觀眾位置安排卻有死角上的問題,是值得探究改善的地方。另一面向是觀眾雖然身在表演其中,但也充滿疏離感,因為現場觀眾成為鏡頭的主角,變成了被窺視的對象,觀眾自然感到一絲不自在。

全劇所要呈現的是:現今社會中,忙碌的人們回到家的第一件事,並不是與最親的人互相聊天對談,而是馬上打開電子產品,開啟facebook等網路社群;在網路世界上玩累了,終於能夠有休息時間出來倒杯水,仍然不見家人之間的互動,接下來又開始各自沉溺於各自的網路世界。現代人透過網路證明自己的存在,其實是自己被網路社群「制約」,網路上的互動熱絡與現實生活中的無言冷漠形成極大對比,在網路上好像找到了自我存在的價值,無形中其實失去了更多。透過一個無聲的表演,沒有太多深奧的表演內容,簡單而發人省思,以很簡單的方式清楚呈現如此的社會現象。但是只能從最後一段「微網群行動路徑」得知此現象,而與前三段劇情關連性為何?令人不得其解。

在「多面向式」的環境演出,即便是那麼近的距離,表演者也不會因為與觀眾眼神接觸而受到影響的專業表現,必須為演出者高度的專注力給予鼓勵。多媒體結合舞蹈、音樂結合舞蹈、舞蹈結合戲劇或是劇曲結合舞蹈等現代表演正在多元融合的世代中逐漸發展,《微網群計畫》的表演內容與型式當然有其成長的空間,因為這都是邁向成熟表演藝術前必經的過程。

《微網群計畫》

演出|李佩玲策畫/表演者:陳宜君、王怡湘、張育華

時間|2012/04/07 19:30

地點|台北市國際藝術村