「我有一個夢想,我想要自由自在地生活;我有一個夢想,我想要自由自在地生活…」這句話說出所有人敢夢不敢想的心聲,從一個人口裡說出,大家覺得他一定是瘋了,當他繼續不斷地重複,大家甚至覺得他是異端份子。這個始作俑者不放棄,一遍一遍說著。最後感動了身邊原本反對的人,越來越多人加入,甚至形成一種運動、一種風潮,改變的力量開始蔓延。這是奇點劇團《A Day》想傳達的意念,一種交織熱情和偏執的奇特想法,從入場時發給觀眾一人一枝玫瑰花開始。

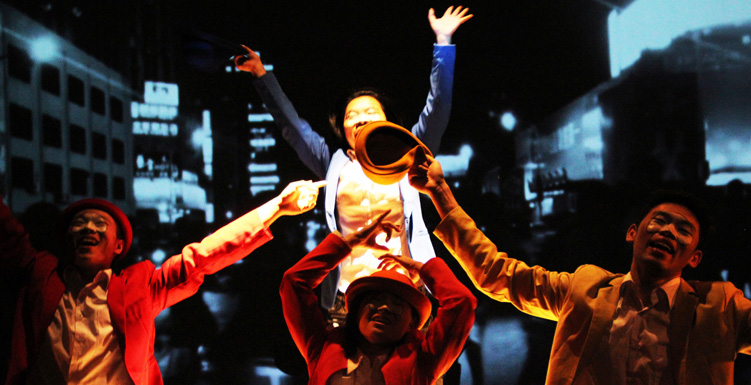

很難不和太陽花學運聯想在一起,台上四位年齡平均不超過二十五歲的演員。觀眾中有年輕人、也有可能是他們的父母;有上班族、有退休人士;有情侶、也有多元佳偶。空氣中瀰漫一種詭異的空氣,大家都想知道南台灣的小劇場在實驗些什麼?時下的年輕人苦悶程度不小於成年世界,《A Day》的故事從每個人的一天開始說起。你的一天怎麼過?是開心?是苦澀?是寂寞還是滿心愛意?一群人肩摩踵接地擠著大眾交通工具上班,進了公司後開始做一些,看似和自己人生毫無相關的事,只為了發薪(戲裡發糖)的那一天。劇中沒有一句對話,實驗性的空間加上賀爾蒙高漲的肢體,營造出一種悲哀和荒謬的畫面。

開放的舞臺上四個角落,分別座落著電視機、馬桶、影印機和一張辦公桌。坐在馬桶上的老闆無理地提出莫名要求,小職員附和地奔走於無意義的瑣事之間,影印機和辦公桌上的電腦像是嘲笑人類一般,物質的意象如此巨大,讓人感覺渺小。電視機彷彿是都會男女下班後唯一的寄託,年輕的歲月與無數歡樂派對連結在一起,社交網站讓人誤以為自己擁有眾多朋友,但是回到家獨自面對自己時,不得不承認巨大的孤獨。年輕演員的肢體動作美學略顯生澀,但是看得出來每一位都經過一段真實面對自我的訓練過程,演技和導演功力一樣令人期待,只是,這社會太沒有耐心。

劇團介紹上寫著:「奇點SHOW」是奇點劇團引進歐美”Stand-up Comedy”的表演形式,所以我抱著看喜劇的輕鬆,但是進到劇場後發現錯了。《A Day》不但說不上是喜劇,甚至可以說是悲劇,將現代人內心的孤獨和荒謬,結合時事以青年人的眼光表現出來。一個人捧著蛋糕慶祝生日,將狀似歡樂的照片上傳社交網站,一切並沒有因為科技進步而比較快樂。反而是在人與人之間的親密關係中,似乎看到一點光亮的可能。劇情中情侶之間的互動,可能是全劇中唯一真實觸動所有觀眾的片段。無論是男女、女女,激情與溫情,都讓人有找到完整伴侶似的安心。

舞臺中間的沙發,據舞監說,一般觀眾也可以上去坐,所以當觀眾坐在舞臺中間,與演員站在同一平面時,反而形成一種有趣的效果,像是某個人(自我或是他人),窺探著某人內心世界的真實,虛和實之間有鏡子反射的功用,一方理性、一方感性。而演員臉上從頭到尾的京劇「丑角」臉譜,某種程度上相近於紅鼻默劇小丑,讓喜、怒、哀、樂有了不同的理解。導演試圖利用演員與觀眾的互動,凝聚出某種「革命」性的演練。以實驗劇場來說,奇點主張「進行大膽觀念性實驗性質、現場即興可能之劇場創作,挑戰與觀眾的距離分界」,這點清晰地在劇中表露無遺。其中一段因為社會扼殺自由,演員象徵性舉行喪禮,主持的牧師一手拿起《中華民國憲法》一書唸起憲文。導演的政治性意圖以另類的方式展現,觀眾不得不接受某種意識形態的催化。

觀眾被邀請拿起手上的玫瑰花,走到台前為死亡的自由夢想家憑弔;也許不是每一個人都曾到現場參加太陽花學運,但至少在劇場裡,你必須用玫瑰花表達對導演的認同。這是一場沒有明確開始與清楚結束的演出,觀眾甚至不知道何時應該鼓掌致謝。兩位女演員回到劇目一開始,以專業且機械化的口吻,一再重複「歡迎光臨」、「謝謝看戲」的台詞,一再重複大約三分鐘後,觀眾突然意識到,這是真正的「劇終」,該是散場的時刻。劇場每一個人抱著有點不確定的懷疑,悄悄站起離場,舞台上的戲還在演,但有一些感動和省思,卻真真實實地被帶回家,需要一點消化和思考。唯一肯定的是,年輕人對世界的疑惑與迷惘,在成人的世界裡,並沒有減少幾分。

《A Day》

演出|奇點劇場

時間|2014/04/27 14:30

地點|台南文化中心國際廳原生劇場