謝淳清(專案評論人)

舞蹈、影像、夢境的結合,是一場美麗的邂逅。

曾經,實驗影像藝術家瑪雅・黛倫(Maya Deren)於《午後的羅網》(Meshes of the Afternoon, 1943)、《舞蹈攝影習作》(A Study in Choreography for Camera, 1945)等作品裡,運用鏡頭語言,描繪夢靨的神祕性,捕捉舞蹈身體的象徵與造型,在「舞蹈影像」(Dance film /vidéo-danse)尚未被視為一種藝術類型之前,揭示這項美學的敏感度與豐富性。

在影像載體、夢中風景、舞蹈場面三者具經典意義的素材交織裡,賴翠霜舞創劇場《Dream Me》以獨自的手法,刻畫屬於當代生活的內在情境。作品主題延續創作者前作《倒.影》中,對於自我存在的探詢,並通過富於情節的編作與演繹,表達關於個人心理現象所面對的三個難題:壓力、清醒、現實。舞作中,這三則以夢為名的劇情和大段獨舞,呈現生理需求的失控、自我面具的偽裝、小紅帽的另類境遇,就像潛意識產生的景象,透露著不安、荒謬、奇幻的特性。於是,畫面中的身體,浸入日常表面下的細微感受、情緒或衝擊,讓生存處境、肉身意象,浮現出異質性。

演出裡,一種自我感受的失序,既透過神經質的反應、尿急羞愧的窘境、真實或虛構的模糊不清等內容和展現,反映出身心狀態,更藉由舞蹈的影像化語彙,顯露體力發散的痕跡。在這裡,舞蹈動作本身的流暢感和連貫性,讓位給影像剪輯;或者說,一幀幀的身體畫面,成為重組舞動姿態的基本元件,以便施以一種近似於立體派的創作手法,進行切換或接續。

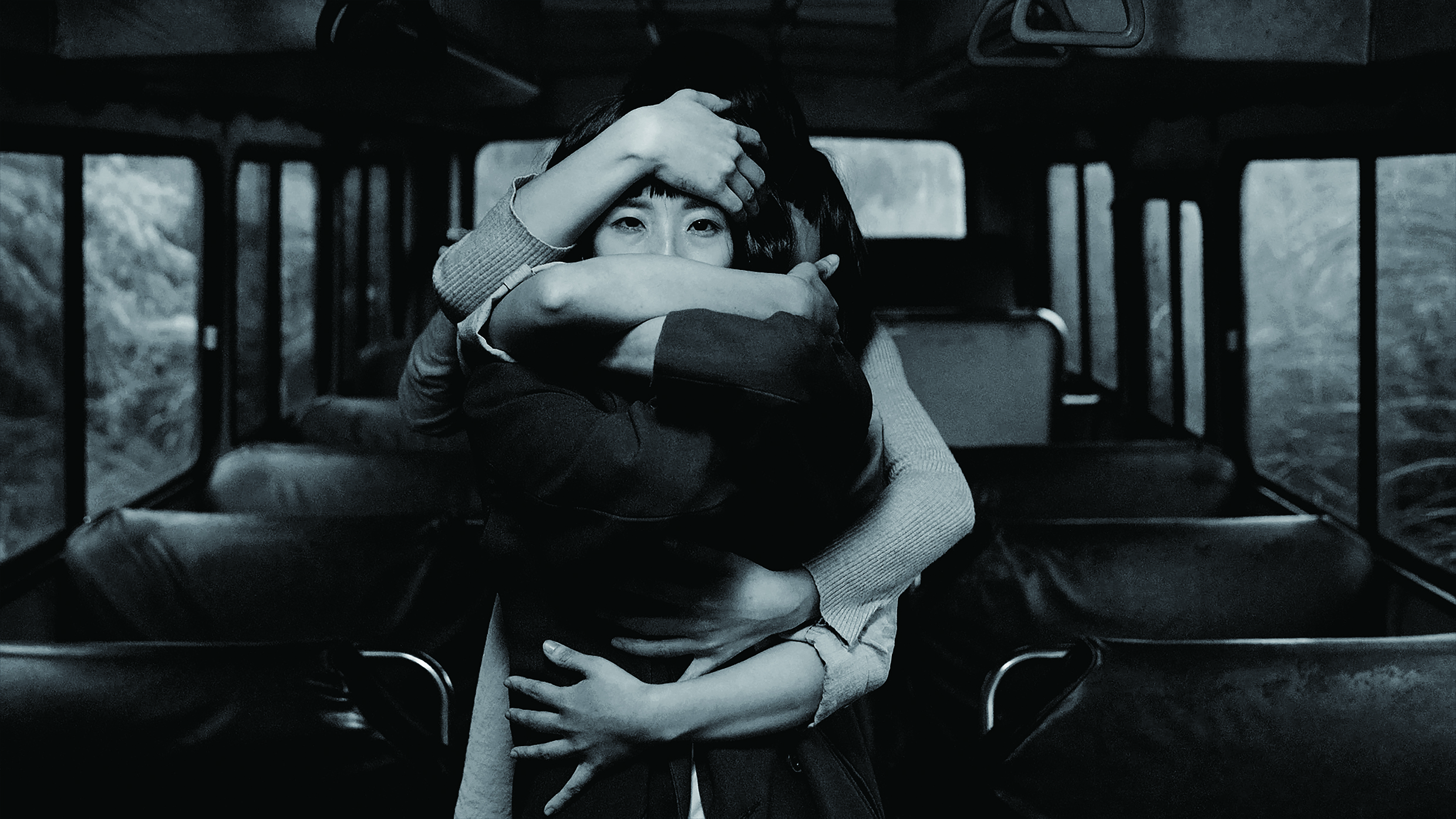

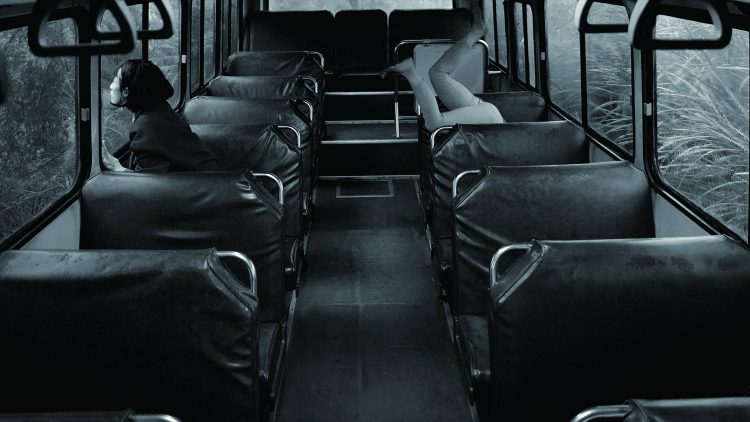

Dream Me(賴翠霜舞創劇場提供)

舞蹈動作與影像剪輯

在畫面的串連下,確定的行動、完整的身體,被取代以斷片的軀幹、姿勢、表情;同一個動作的肢體局部特寫,或是各種距離、角度的取景,集結成同一人物的多面向身影。如在序場後的第一幕裡,鏡頭自女子的面容展開,緊接是她自衣櫥鏡前移動、跌落至沙發的背影,然後是轉身後的躺臥身體,以單手拾起一件衣服後滾落於地,接著,是她上身前傾坐於地、將衣物塞入袋的立姿、受袋子重量所牽制的側身、雙足,以及從單手到全身被拉扯出畫面景框的這一系列分鏡,猶如擷取、掃描身體運動中的每一個生命表面、每一段波動下的心緒。

關於焦慮的視覺描述,不只經由焦慮的動作指涉焦慮的存在,亦經由所在場地的生活感、不斷逃離的情境,影射人物之於現實、之於外在世界的緊張關係。舞蹈畫面所取景的實際空間,在夢境情節的投射中,成為人物進行離去的場景。隨著故事線,舞蹈穿梭於各個相應之地。如在第一個夢境中,女子被迫從居家空間離去、從巷道離去、從自助洗衣店裡遭受的羞困中離去。影像裡,空間的置換,直接而便利,不遠於人在腦海中進行的地點轉移。

同時,也由於舞蹈動作本身在影像中,不受制於起點到終點的連結,在這兩個時刻之間,因而得以穿插具有變化與密度的時空或心理遞進。在巷子裡的舞蹈場景,其中一幕如喬治・德・基里科(Giorgio De Chirico)畫作般,以顛倒方向呈現的變形地面人影,被插置於雙手觸撫著頭部的半身近景,以及行進腳步的特寫,這兩個鏡頭之間,彷彿為這趟尋常夜路,蒙上一股謎樣的詭譎氣息。如果說,典型舞蹈演出在現場據點釋放出感染力,舞蹈影像於此所展示的視覺情景,交融現實和夢境,使各種繁雜的思緒、逝去的記憶,皆化入身體,突顯內在難解的感覺和經歷。

Dream Me(賴翠霜舞創劇場提供)

Dream Me(賴翠霜舞創劇場提供/攝影陳長志)

夢境之間的轉場,以抽象情節般的影像效果,讓畫面連結交錯,猶如夢的延續。第一個夢境的尾聲,離開洗衣店的女子,跑上街道。她急奔的畫面逐漸拉遠後,發現其原是反射於鏡中之影;隨即,另一名於鏡前水槽彎腰洗臉的女子,抬頭看向此面鏡。這兩位女子的夢境,彷彿剎那於鏡中交接,轉瞬各自返回各自的軌跡。

此處以鏡像作為轉場的剪輯。喻意上,猶如為夢境賦予「異托邦」(heterotopia)的意義,以反面形式呈現主觀認定的世界,藉以對照、對抗主流慣性;手法上,隱約喚起電影《接觸未來》(Robert Zemeckis, Contact, 1997)的著名鏡像場景,為平行宇宙的世界觀鋪設伏筆。 因而,奇想與未知的漣漪,不只衍生於夢境本身,亦衍生於夢與夢的相繫。

這支圍繞著存在、壓迫、冒險等感受的舞作,並沒有就此陷入沉重的調性,反而在影像與夢境的時空邏輯與現實翻轉中,強調積極、靈活與跳脫。此外,具情緒感染與引發想像的配樂曲風,為畫面整體注入一種朦朧晦澀然而輕逸的質地;部分如默片觀賞效果般的影片速度,讓動作有如上發條般,顯現出機械感的同時,也洋溢著活力和節奏。道具的大量運用,尤其是鏡子與面具,代表自我的表象與複數虛構,反覆替換,也反覆揭露。在這個「夢.我」的迴圈中,或許自己將成為自己的對手,在奇遇的最終。

《Dream Me》

演出|賴翠霜舞創劇場

時間|2022/06/05 20:00

地點|ACCUPASS Live線上錄播