文 邱書凱(藝文工作者)

在明日和合製作所以「現場展/演」(live exhibition)的創作概念中【1】,「展」與「演」同時交融在本次作品,捨去語言,留下身體、物件、聲音與節奏,觀眾在觀看的同時,「內在小孩」(Inner Child)也被邀請進入一場開放的實驗。如同開場身著黑衣、如異次元生物的表演者,像是作家夏夏童詩中〈有禮貌的鬼〉「小黑鬼」的化身,召喚出觀眾的好奇心與想像力,帶領我們踏上未知的旅程。

心理學家丹尼爾・伯萊恩(Daniel Berlyne)認為,人類的好奇心會受到四種元素驅動:複雜性、新奇性、不確定性、衝突性,如果事件太過極端,就難以引起好奇,需要在刺激但不過於熟悉以致無聊,也不過於陌生而產生焦慮的情況下,才能引發既驚奇又安全的感受。《我,有一個問題?》的創作便是依循在這種心理機制下,試圖讓每個行動能夠在已知的日常與未知的奇異間,為觀眾創造一個不以結論為導向、保持可能性與可感知的世界。

於此,當表演者用背部托著布丁爬行、用嘴銜著湯匙柄(湯勺上還盛著一顆雞蛋)移動、用幾米長的吸管飲用杯中的液體;又或者模仿電風扇,透過大口又大口的呼氣,意圖讓嘴上的絲帶持續飄揚;在圓盤碎裂後,藉由捧遺照、祭祀、送花等儀式,為盤子辦理告別式。這些令人會心一笑的行動,刻意繞過以效率及目標為導向的直覺路徑,透過表演將生活中的行為做模仿、延伸、轉化,或在人與物的互擬關係中遊移,鬆動或重組人類的慣性思維,在「日常」與「非日常」之間劃出一道縫隙,進而折射出「現實」與「藝術創作」的差異。

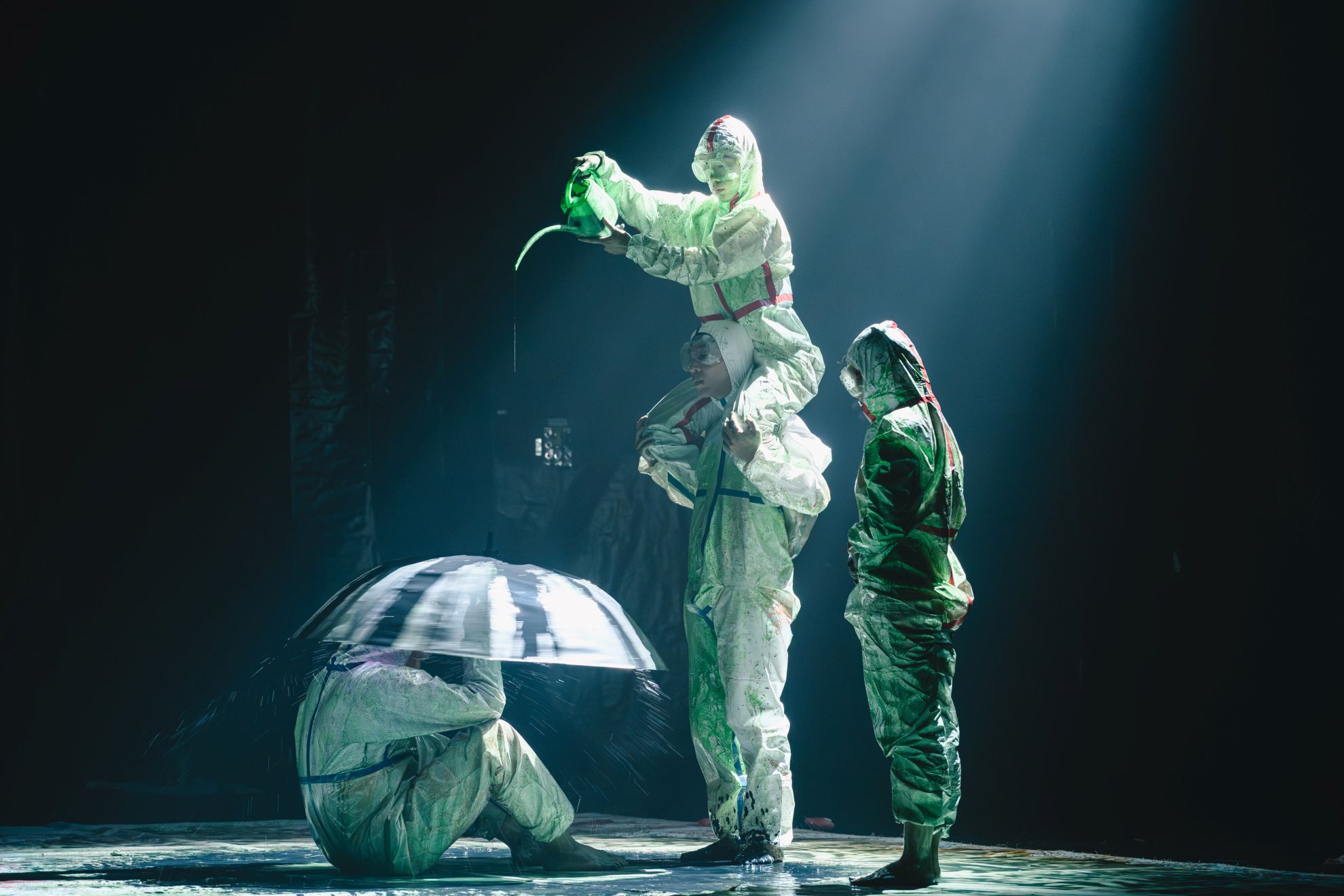

又或者,圓盤在表演者的頭頂上搖晃欲墜、繩索上的氣球飛盪在觀眾眼前、氣球爆破後導致的顏料噴濺、在濕滑的顏料上表演倒立或身體特技,這些行動在導向:成功/失敗、安全/危險、掌握/失控的結果之前,同樣是奠基在已知日常之上,而即將到來的未知便在觀眾心中產生拉扯的張力,台上與台下一起共感「臨界」結果的刺激。如同夏夏〈這就是我〉詩裡那位「在雨後水坑裡想用力踩一下、漱口時想把水噴得好高好高」有點調皮卻充滿童心的小孩,對於未知充滿好奇,樂於實驗、挑戰已知的世界。

尾聲,畫布上的氣球如生命體隨著呼吸亮與暗,四面八方傳來不同年齡、性別、職業、背景,對於生命(活)提問的語音,正呼應聶魯達在《疑問集》中所寫「對每一個人4都是4嗎?/所有的7都相等嗎?」以及策展人溫慧玟在2025臺南藝術節的序言所寫:「藝術節,不是為了展示我們懂多少,而是和大家一起問問題:『我們,還能感覺什麼?』」【2】——或許,這就是本次演出想交付給觀眾自行去思索的謎題。

注解

1、2025臺南藝術節《我,有一個問題?》電子節目冊,頁4。

2、2025臺南藝術節《我,有一個問題?》電子節目冊,頁3。

《我,有一個問題?》

演出|明日和合製作所

時間|2025/11/01 11:00

地點|臺南文化中心原生劇場