文/鄭宜芳(專案評論人)

如果日常生活是一種實踐,是一幅「使用物和生產」的景象,那麼日復一日生活當下的人們,其「生活實踐」則指向「一個遠非自身所擁有的結構」【1】,並在此結構中作出回應與創造。於此我們在李明潔的《吐司機和夏日》與薩維耶.勒華(Xavier Le Roy)的《情境產物》(Product of Circumstances,1999)中,看到對此結構的不同回應、想像與生產循環。

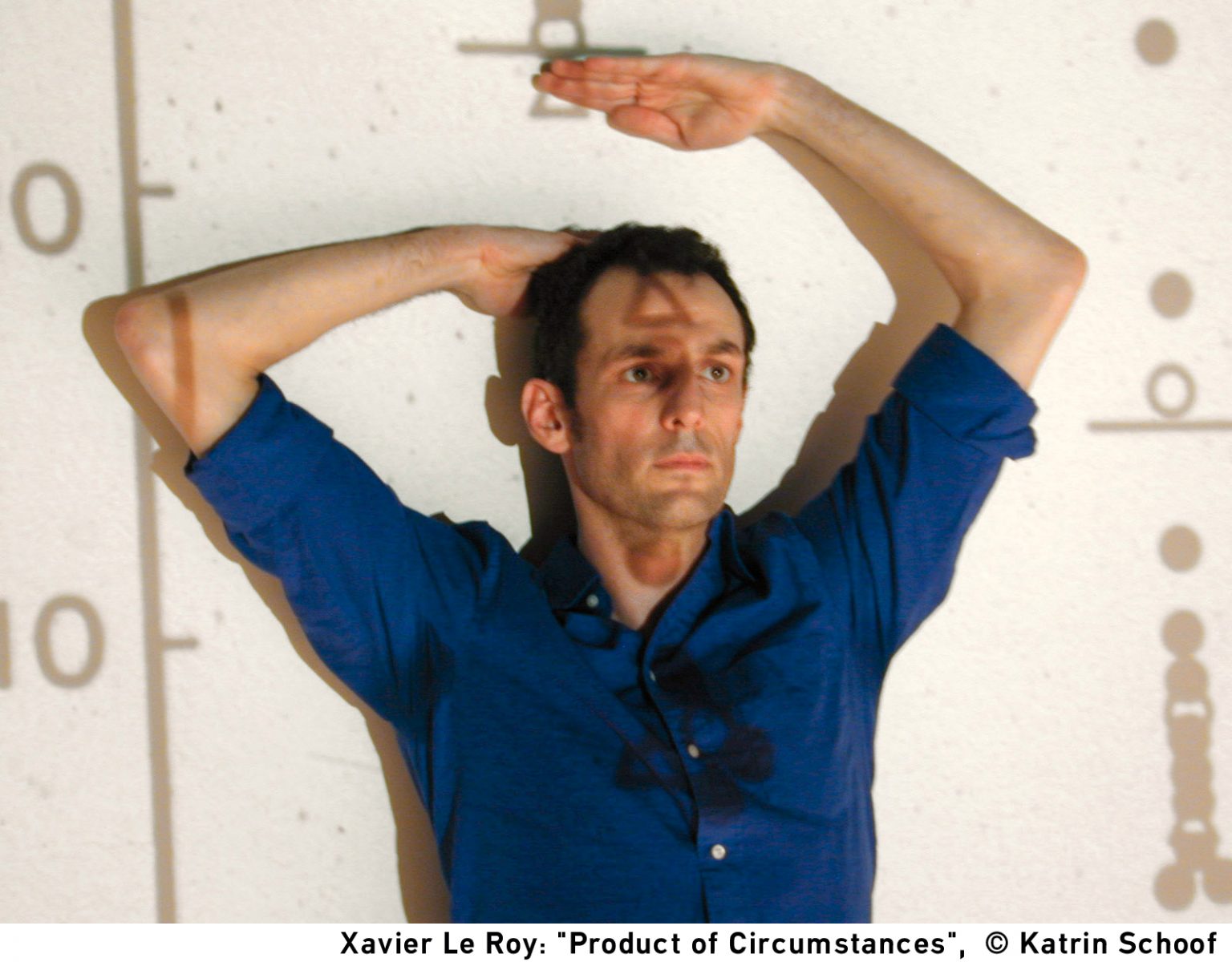

薩維耶.勒華的經典雙作品《情境產物》與《自我未完成》(Self-Unfinished)同為此次2022臺北表演藝術中心開幕季的演出節目之一。《情境產物》裡,薩維耶以自己的身體展演了一場科學研討會形式的表演,描繪了他個人從分子生物學家轉換成舞者和編舞家的軌跡與身份認同,並在演講中穿插身體的伸展彎腰、踢腿轉圈等日常動作,印證身體的靈活度。藝術家的身體在此成為藝術作品與科學實踐交界的材料與實驗場所,以身體作為感知生物科學與舞蹈邊界的媒介。

薩維耶・勒華《情境產物》(1999)(北藝中心提供)【2】

只要細究日常生活的文化形式,即可發現標準工業化的器物使用與現代性的時間管理,時刻環繞我們周遭。從更大脈絡的生產循環下觀看,置身其中的身體無可避免地受到不同程度的規訓,成為社會、文化和機構組織的材料。在《情境產物》裡,薩維耶揭示了在分子生物科學裡,身體以分子細胞的樣態呈現在顯微鏡下,被拆解、被觀察、被了解。另一方面,舞蹈課裡的身體訓練與舞蹈產製的過程亦有現代社會格式規範。通過薩維耶不斷地回到演講台與離開演講台的循環操演,身體也不斷地在分子生物科學與舞蹈藝術情境中循環交織。

作為兩廳院35週年藝術行動《2057:給35年後的活存演習》的其中一項節目,李明潔與共同創作夥伴李欣穎(阿白)對三十五年後的2057所丟出的想像與提問是:看似你我日常生活中習以為常的行為與飲食習慣會有消失的那一天嗎?在AI智能已可進行自我深度學習的現在,在植物肉、人造肉已經可以大量生產上市的現下,在(人型)機器人技術越來越成熟的當今,是否在不久的未來,手沖咖啡與烤吐司的技能變成了「復古」?人類為維持生命所需之熱量、維生素等,只需每日吞食一顆膠囊即可?或者在人工智慧、聲控可代勞一切的情況下,人類的身體已逐漸遺忘直接操作器物的感官知覺與能力。

吐司機與夏日(國家兩廳院提供/攝影陳又維)

在《吐司機和夏日》長達四小時的展演中,六位表演者固定從烤吐司、抹果醬開始,接著挑選新鮮水果現打果汁、選擇炸物放入氣炸鍋、大同電鍋現煮出熱騰騰的紅豆薏仁湯,最後聚集於復古映像管電視機前觀看影片結尾。

演出以一小時為一循環單位,總共重覆四次,並在每次的循環過程中丟出不同的小細節,如:聲音設計以不同的節奏互動吐司機和果汁機的馬達聲。同時,藉由四種日常生活中常見的家庭電器:吐司機(春)、果汁機(夏)、氣炸鍋(秋)、大同電鍋(冬)代表四季和現代性時間(計時功能電器),分別佈置在舞台中間與周圍形成一個環形,其中穿插控台與聲音設計主控台。舞台正中央工作桌的電腦同時開啟社群軟體聊天功能及線上會議系統的連線與對話,另一邊阿白隨時隨地且貼身地以手機鏡頭即時補捉表演者和觀眾狀態的多角度影像,皆一齊投放於大螢幕上。這些分割的畫面、隨時跳出的社群對話框和即時、多工的應用程式運作,除映現當下人們日常的工作與生活型態,亦是兩年多來疫情大流行下所循環出各行各業不得不的轉變,也是現今自媒體與多種直播產業勃發的開展。

吐司機與夏日(國家兩廳院提供/攝影陳又維)

在循環展演的過程裡,吃東西的行為成了身體與家電產生連結的關鍵,藉由一次又一次的循環,身體與物的熟悉感會逐次加深,成為慣性。「使用」物正是日常生活的圖像,每一項操作器具的技能與動作,每一口吃下食物的味覺,都牽引著我們身體的記憶,也讓身體與異質的機器、物質產生相互連結並共構成總體(ensembles)關係。

然而在《吐司機和夏日》所生產建構的關係之中,我們可以深刻地感受到當中行使的權力力量來自人為的循環。也就是說,在這刻意營造並循環至有些混淆的季節感,那些在虛擬對話中現身的真實食物,以及那些早已被遺忘的計時家電,其實都是一種鄉愁,是未來2057年後的人類對於過往(現在)人類生活實踐的想像與復刻。而在《情境產物》裡,薩維耶通過刻意且不斷地操演回到演講台與離開演講台的「現在」,將身體置放於科學與藝術的循環交織情境下,亦正是對現在的一種想像與復刻。

註釋

1、塞托 De Certeau, Michel (2011). The Practice of Everyday Life (S. F. Rendall, Trans.; 3rd ed.). University of California Press.

2、薩維耶・勒華《情境產物》(1999) ,劇照為 1999 年版本。

《吐司機和夏日》

演出|李明潔

時間|2022/03/19 17:00

地點|國家戲劇院實驗劇場

《情境產物(Product of Circumstances,1999)》

演出|薩維耶.勒華(Xavier Le Roy)

時間|2022/08/27 19:30

地點|臺北表演藝術中心7樓大型排練室