文 林慧真(2025年度駐站評論人)

符女供曰:伏念某青年棄世,白晝無鄰,六魄雖離,一靈未混。燈前月下,逢五百年歡喜冤家;世上民間,作千萬人風流話本。迷不知返,罪安可逃!

〈牡丹燈記〉

《牡丹燈籠》故事文本出自明代瞿佑《剪燈新話》中的〈牡丹燈記〉,《牡丹燈籠》擷取〈牡丹燈記〉故事的梗概,保留「一生一旦相遇,鄰人驚見女子為鬼告知小生,小生求助法師」此主要情節線,《牡丹燈籠》中喬生取名四郎,並賦予其燈籠工匠的身份,四郎曾為歌妓符漱芳製燈籠,將原文中兩人偶然的相遇轉化以物件作為情感連結的媒介。

除了強化物件的情感意象,《牡丹燈籠》與原文最大差異在於結局的開放性,原文喬生忘了法師之告誡,途經符漱芳靈柩之處,因而再次被符漱芳纏上、擁之入靈柩之中,最後經道士收妖平息地方邪祟之亂;《牡丹燈籠》則將背景設定在瘟疫肆虐之時人煙斷絕,少數存活的燈籠工匠以及三位驚見符漱芳為女鬼的鄰人,透過符女及其丫鬟翠音之口道出「此地早無生人」,則三位鄰人與四郎是否皆為鬼?引人驚疑猜想。此處設定或為原文中符女之語所延伸,「念某青年棄世,白晝無鄰,六魄雖離,一靈未混」,若「白晝無鄰」則故事中鄰翁為何人?「六魄雖離」也暗示喬生之命將不存,然而這個開放式結局的疑義之處在於,若三位鄰人皆為鬼,何以符漱芳及翠音怕符令,而鄰人無感、四郎亦不怕符?

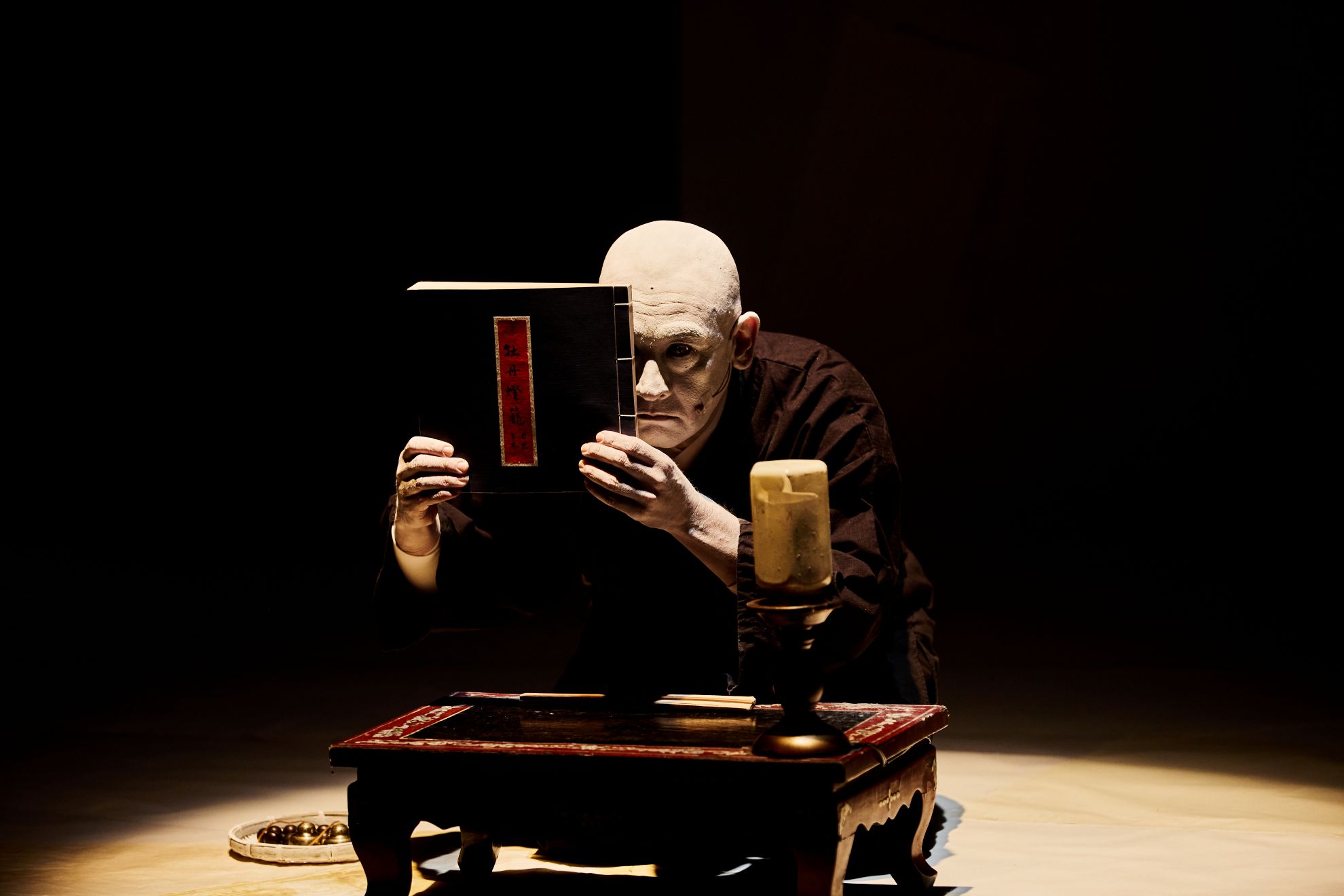

從文本的轉化來看,《牡丹燈籠》從〈牡丹燈記〉的罅隙之處擴大想像,讓生旦的愛情增添一分災禍下的悲涼,並強化了原文燈籠的意象。《牡丹燈籠》全劇以燈籠作為主要意象,雖是應臺中國家歌劇院「新藝計畫」 命題之作,【1】卻也透過文本的取材找到一個適合的發揮之處。舞台以白色燈籠為喻,舞台空間皆為白色糊紙所黏貼而成,而金川量飾演的說書人與其他操偶師皆同樣於臉及身體部位塗抹白色,整體色彩素白簡約,呼應劇中四郎於瘟疫之中多糊喪家之燈,帶出此地一片死寂的氛圍塑造。劇末具象化燈籠,將偶影透過燈光投影於大型白色燈籠之中,再配合紅色血跡般的流動液體,化用原文中生旦相擁於靈柩之中的死亡意象。最令人激賞者,應當在於舞台中一盞懸掛於說書人頭上的小燈籠化為符漱芳女鬼現身的頭顱,加上操偶師架起一襲戲袍,營造空中飛舞的鬼魂姿態,令人悚然心驚。

牡丹燈籠(不貳偶劇提供/攝影林筱倩)

整體意象的精準與凝煉具有一定的舞台美感,若回到人偶操演的關係上則有一些可思究之處。不貳偶劇第一次與日本藝術家金川量合作為改編自《大日本國法華經驗記》的《道成》,【2】兩人再次攜手合作演出《牡丹燈籠》,二劇皆屬志怪之類,擅於情境氛圍的烘托,口白皆以金川量的日語念白為主、而由郭建甫操偶,創作脈絡上有所延續。二劇故事主角口白皆以日語發音,《道成》因演繹日本故事,主角以日語念白有其適切性,而《牡丹燈籠》傳至日本成為日本三大怪談之一,以日語念白似乎也有其文本傳播之意,但劇中三位鄰人皆使用傳統布袋戲的台語口白,再加上ㄚ鬟翠音使用南管的泉州話,各種語言交織在一起,對文本與對白的理解必須仰賴投影文字,偶爾會出現念白與字幕未即時銜接的情況。以視覺效果來看,金川量以其帶有戲曲背景的表演方式穿梭在說書人及主角口白之間,時而為敘事體、時而為代言體,其生動的肢體、表情與聲情是全劇的亮點,然而戲偶本身尺寸較小,容易稀釋在人的表演之中,是故偶戲略顯份量不足。

誠然,以當代戲曲多樣化的跨界演出型態來看,許多戲齣不斷地打破舊有框架,對於劇種的邊界所在也經常受到挑戰,似乎面對跨界製作自然產生另一種審美標準。作為一齣跨界合作的戲齣,《牡丹燈籠》延續了《道成》的志怪主題及表演形式,此齣戲偶的份量雖然較輕,但是以整體的表演美學來看,人與偶的位置是和諧且自然的,南管的吟唱、能樂的伴奏適切地烘托了整體聽覺感受,原文中一盞雙頭牡丹燈也被擴大意象,建構了舞台整體美感,也將一場偶然的豔遇之禍轉化為悲涼時代下的相濡以沫,氛圍雖冷冽悚然,卻也在心底滲出一份傷感。

注解

1、2025年新藝計畫其一係以偶戲及物件劇場為徵件主題。

2、此劇於2019年首演,並於2023年再製。

《牡丹燈籠》

演出|不貳偶劇、金川量

時間|2025/08/16 14:30

地點|臺中國家歌劇院 小劇場