文 吳思鋒(2025年度駐站評論人)

現在高舉亞洲的旗幟已經不稀奇,亞洲作為西方製造的他者,在劇院、機構、策展裡,早演化出一套熟練的語言。同時,我們又總是從英語帝國式的語言、文化標準,選擇由西方劇院支持的亞洲藝術家來到台灣獻上他們的國際大作。換句話說,我們仍然在用西方建構的亞洲之眼看亞洲。

回顧小劇場運動,有一種亞洲則是在反抗新殖民之中,以第三世界之眼穿透後現代迷霧,奪回在歷史中被排除的集體記憶,那裡面充溢跨越單一民族國家的連結意志,也跨越殖民者與殖民地之間的仇恨與情結,譬如1986年《怒吼吧!花崗》報告劇,就是由《人間》雜誌社策畫,邀請日本左翼劇場人石飛仁將此劇目帶來台灣公演。該報告劇講述二戰時期中國奴工在日本秋田縣花崗町中山寮的抗暴事件,戰後,當時配合國家動員的暴力施行者「鹿島組」繼續在以美國為首的新殖民主義扶植下,從緬甸、越南、馬來西亞乃至中國等地承包各項海外工程。因而,《怒吼吧!花崗》的亞洲,早已往戰後的新殖民主義秩序延展,報告劇的型態亦成為接下來數年左翼劇場的美學語彙之一,譬如《射日的子孫──霧社事件報告劇》(1990) 、《春祭》(1994)等皆屬此例。

差事劇團便是從此一亞際網絡豐長出來的羽翼,九〇年代前後,創辦人鍾喬從韓國、菲律賓習得民眾戲劇工作方法,直接參與亞洲民眾戲劇網絡,我想這也是為什麼,《噤。濤聲》 跨島計畫一開始是先由一位加薩母親Amel上台,用巴勒斯坦語朗誦一首關於和平與抵抗的詩。縱使我無從體會同時以舞蹈與之交織的台灣母親劉敏,究竟延展了詩句的什麼,但聽見既十分陌生又因共時的現實情境而彷彿近在眼前的異語,當詩句變成一份證言,它收斂了控訴的憤怒,卻渠引出讓母親激動與盼望的情感在沉著中傾瀉的心靈流域,字的表演是為了召喚更大的共感。

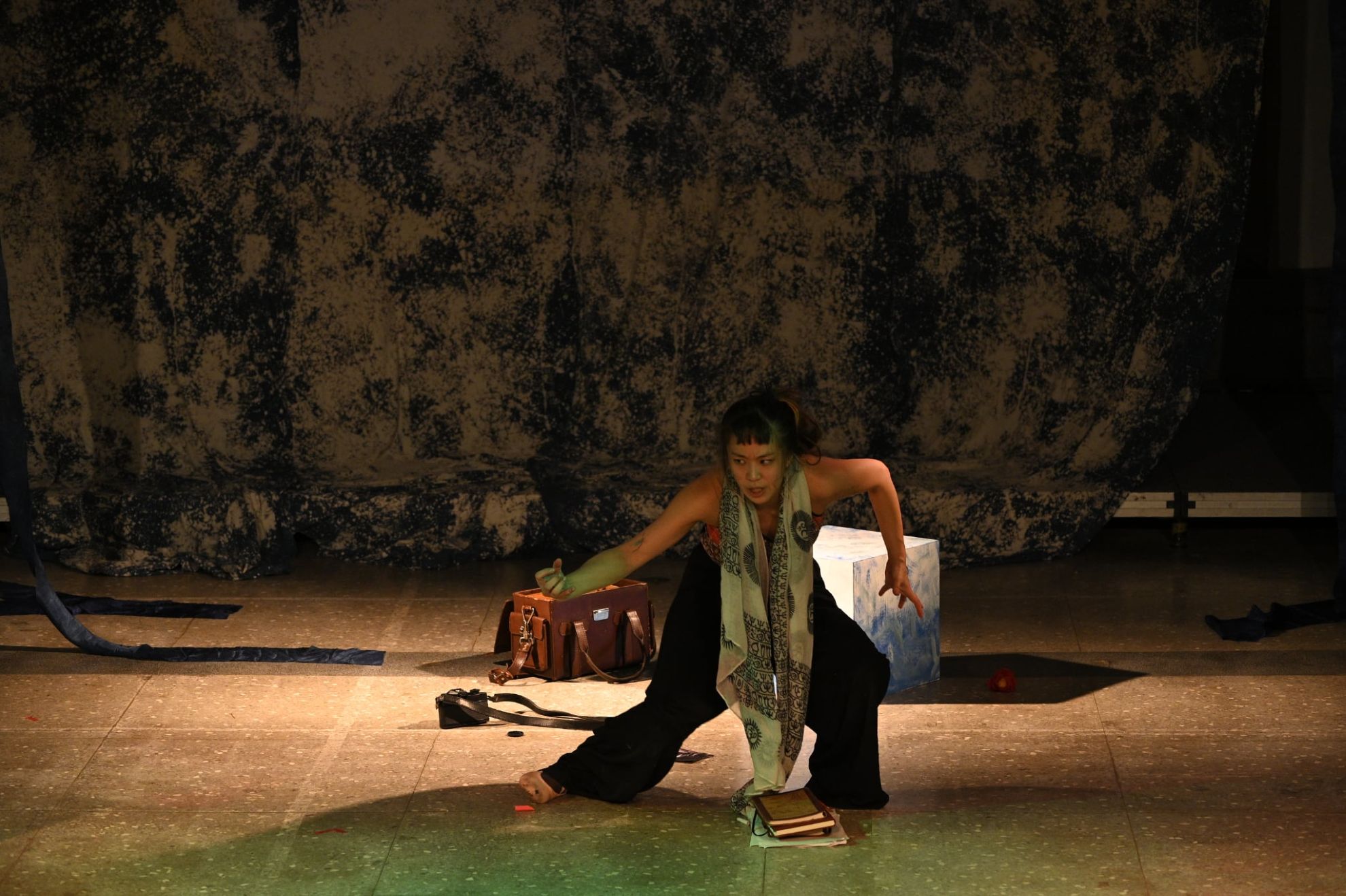

噤。濤聲(差事劇團提供╱攝影關立衡)

《噤。濤聲》 跨島計畫由差事劇團與韓國的空間劇場各帶來一台獨腳戲,鍾喬與田相培各任編導,鄒青紜與黃美愛出演,以「跨島計畫」的格局分別回應綠島、濟州島上的政治受難史,唯一始終在場的則為伽倻琴樂師崔景喆。換句話說,二作共同面對轉型正義的倫理與記憶,也不約而同將視線投往冷戰反共的肅殺。就此,這樣的合作是有必要的,當轉型正義被形塑為單一國家之內的民主與威權政體之分,亞際則扭旋更大的地誌想像與時間維度,如同伽倻琴也是從古代東亞中誕生的撥弦樂器。

就此,於鍾喬詩化的文本間或現聲,政治犯吳俊宏的口述錄音,乃至最後他在六張犁墓區唱起〈安息歌〉,相對於文本中不斷用各式句法述說「被壓殺的記憶」,要來得更具現實的投射。可若「被壓殺的記憶」所欲傳達的是歷史閹割與社會矛盾,本人現聲、詩化文本與表演肢體的結合又如何提供當下一條辯證的路徑呢?可若壓殺就是在說第三世界被殖民者身上永無止盡的痛,一旦表演者用肢體把獨白壓得更無路可出,記憶受到壓殺的現實流變又無跡可尋,痛不就一直凝固,不再流動了嗎?當前轉型正義要我們無條件接受的,不就是這種痛,痛到最後要我們自己切除本來的歷史記憶,再無意識地移植新的?以至於問題不在政治犯的口述錄音、投映的相片,還是先回到文字之前的身體。

田相培的文本,則領我們步入濟州島的黑暗史,「濟州四三」事件的反共清洗與南北韓的民族分斷,通過一名母親的角色娓娓道來,同樣為文字驅動姿態,因著她仍然安守於戲劇本位發展戲劇動作,倒也沒什麼意外,時而溢流母親的共時情感。只是這一晚看下來,除卻伽倻琴本有的,東亞文化的交織性,在綠島與濟州島、台灣與韓國之間,究竟通過什麼路徑組織出共同性呢?

我沒有比差事劇團更駁雜的經驗及文化積累,另一方面,很難不想到陳映真自韓國引入的「分斷體制」思想,將南北韓民族分斷與台灣、中國大陸之間的兩岸分斷置為互為參照的認識骨架。在韓推動此說,曾任《創作與批評》總編輯的白樂晴,於八〇年代末更清楚定位此一問題意識:「分斷體制的根本矛盾不在於南北韓政治體制之間,而是『南北韓民眾與分斷體制之間的矛盾』。」【1】我的意思當然不是用知識決定創作,差事劇團歷來的實踐亦非如此。戲劇裡面有它自身的行動可能、實踐想像的美學空間,甚至引我們進一步擴展對於這個世界的思想。可惜的是,《噤。濤聲》 跨島計畫放掉了一次「跨」的契機。

注解

1、引自陳光興導論〈參照兩韓思想兩岸──白樂晴「分斷體制」論形成的軌跡〉,《白樂晴:分斷體制.民族文學》。

《噤。濤聲》 跨島計畫

演出|差事劇團、釜山 空間劇場(Space theater)

時間|2025/09/11 19:30

地點|華山1914文化創意產業園區 拱廳