吳思鋒(2020年度駐站評論人)

這兩場演出來自「◢鏈反應▮網溪犯醉▮臨場展演暨戶外拍攝計畫◢」,為「酸屋」策畫,涵括文件、錄像、論壇、展演的「鏈反應」中的臨場展演單元,但僅為其中之二,該臨場展演接連於五月末兩日,在永和的綠光河岸公園表演。場所的選擇與中正橋的拆除及新建工程有關,公園、溪與橋的共存其實也共構了一組城市與自然的弔詭與矛盾景觀;而中正橋的拆除及新建工程,則再度確認為了便利文明的交通之「接」,交換的是文化之「斷」,我們越想括寬馬路、改善交通,讓一切更加現代化,越是讓現代化變成切割時間、記憶與歷史銜接的工具。

城市公園時常被冠以「都市之肺」,象徵它的調節意涵,強化了它在城市與自然之間的銜接作用,在這樣的語法裡,和諧大於衝突,但陳俊宇的 《Asthma》和李敏如的《解鈴還須繫鈴人》顯然不同意這個說法,甚至這兩個表演後來「偶然」引起的民眾檢舉,反而進一步變成與創作者同在,共同消解了「都市之肺」的語法,或反證了將綠光河岸公園做為過渡空間的展演性。

陳俊宇應該是比公開發布的時間還要更早,就頂著豔陽在一座小丘,對著中正橋的方向原地跑步,持續四、五個小時,中間可以喝水,可以不用跑的,用走的,透過徒勞、重覆的行為,化身荒謬的景觀,身體是唯一的材料。創作者極度消耗體能的行為,不停製造呼吸聲與喘息聲,且通過麥克風與擴音設備,影響公園裡的人;擴音的「人聲」逐漸製造不安、恐怖,乃至情色的聆聽感。《Asthma》至少有兩個層次的運作,涉及不同的官能-受眾組構,一個是視覺的,觀眾觀看的是重複、耗盡的行為;一個是聽覺的,觀眾(甚至是沒有在觀看的市民)聆聽的是異化的人聲。然而,相對於原地跑步的動作是「外在」的,人聲則是「內在」的,加入音響設備的物理配置,使得「內」超越了「外」,原本較不可見、不可感的,反而加倍清晰地傳遞出來。

Asthma(酸屋提供/攝影劉耀鈞)

「內」是更接近「我」的部份,呼吸與喘息也都是運動下的自然反應,卻因為擴音而膨脹、籠罩整座公園,人聲揭穿了城市公園的景觀性;它並非城市人繁忙之餘的閒暇場所,而是掩飾城市公園供給的閒暇,只是延遲我們對個體化的感知而已。當個體的人聲經由聆聽的形式擴及公園裡的人,我們感受到的不是心的和諧,而是心的不和諧。正是心的不和諧,得以使我們重認個體化,以及城市公園「人造自然」的矛盾意義。

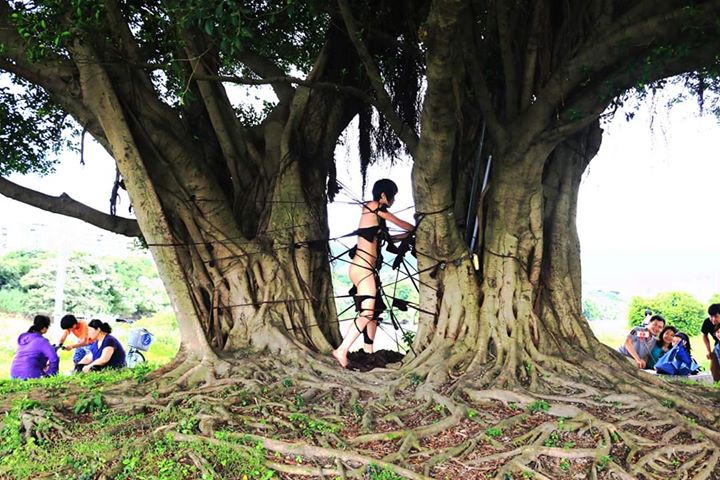

李敏如的《解鈴還須繫鈴人》則選擇在大榕樹下,裸體,將絲襪纏繞於樹幹、樹枝,以及自己的身上,絲襪是褐色的,與榕樹幾乎同色,以及它的彈性,意味著創作者選擇「融入」的姿態,與自然共生,「纏繞」的動作也漫漶著女性與自然(大地)「交互編織」的況味。因此,雖然她會隨著絲襪越不規則地纏繞,使得自己纏繞的行為越難以施展,但過程仍然是柔性的,或說,把女性在生活中受到的各種冷熱暴力,用一種貼近自然(大地)的柔性收覆起來。

比較有趣的倒是在表演前與表演中間,有不同的人來到榕樹下,野餐、閒聊,這些人幾乎不往回看向表演的地方,但市民越是擺出不在乎的樣子,我們越可以感受到裸體在公共空間有著自然的干擾作用。「觀眾不再那麼容易被冒犯」,不意成了延伸的主題。尤其當兩名警察(一女一男)驅車前來,說接獲民眾檢舉,有人在公園裸體,也有時候,民眾說,(陳俊宇的)呼吸、喘息聲讓人很不舒服。就後者,民眾似乎認為,這些聲音不用放那麼大,對其他人會造成干擾;就前者,主要的策劃者陳孝齊隨即拿出場地申請公文,與警察商議,並企圖帶出藝術與情色之辯的話題。

但另一方面,我也在想,「觀看/群眾的政治」做為台灣行為藝術的典型意義(最經典的案例是1983年的《機能喪失第三號》),到了現在,又可能從「民眾檢舉」這種隱蔽的觀看,以及新型的法治公共秩序,找出什麼新的方案?譬如,「在公共空間裸體表演」並非事件的完成,而是事件的開始,但當策畫者開始與警察協商,事件的發起者之一「檢舉的民眾」並不在場,這樣的兼具在場與不在場性質的多角關係,可以如何展開?如何想像?

《Asthma》

演出|陳俊宇

時間|2020/05/31 13:00

地點|綠光河岸公園

《解鈴還須繫鈴人》

演出|李敏如

時間|2020/05/31 14:00

地點|綠光河岸公園