文 李時雍(國科會人文社會科學研究中心博士級研究人員)

米蘭.昆德拉(Milan Kundera)在寫作生涯的最後,在思索過政治歷史的輕與重、速度及遺忘、人的靈和肉、時間的永劫回歸等命題,留下了總結般的小說卻名之《無謂的盛宴》(La fête de l'insignifiance),標誌出種種存在內含的「無謂」、「無意義」,終了並借角色說出:「無意義,我的朋友,這是存在的本質。」

導演李銘宸偕風格涉的作品,一直隱隱然有近似的驅力,但相對小說家沉思歷史時間之墟,李銘宸的荒墟自《超級市場 Supermarket》(2022)起,更呈顯為一幅商品人為造物超載堆砌的圖景。2023年由其構想、編導,六位表演者共同創作的《百葉》,延續視覺性的隱喻,藉由簾幕、葉片,層疊遮光的作用構成,以光照,呈現其至暗。

舞台深處空懸的聚光,像日暈迎向難直視的觀眾,開場前於劇院空間中分散如斜階梯、包廂、座席以口哨、足音或拍擊出細微身響的表演者,這刻朦朧橫列於舞台中,喉音揭始,共鳴出同一旋律或合聲音響,有如發聲練習,又有一時,瀰漫似迴盪教堂穹頂的詠嘆調。《百葉》呈顯可視的照明和暗面,卻借以聲音聽覺的層層累疊。與其說敘事呈去中心化,更應將李銘宸的導演風格,理解為一種純然的場面調度(Mise en scène)。段落間,像波一般連繫,表演者在延長的發聲中,從橫列、分散、對角又或圍聚,舞蹈般且形成差異的聲源及共鳴。

其後以身體相互銜接,像以波的綿延,測量空間界線,一個接著一個穿越於前排觀眾座席上。間隔間,以彈指、耳語、拍擊等聲響,指引此時推門入場的遲至觀眾入席,劇院燈光轉亮,並含括後方自始流瀉的光照,一個非戲劇性的空間持續至中段。直到窗幕推移遮掩,進入突如其來的黑漆狀態。

百葉(臺北表演藝術中心提供/攝影張震洲)

動作主題聚焦於視覺和聲音,幾個段落如借用「矇眼抓人」的遊戲,一人闔眼,捕抓著周圍人所造出混淆紛雜的聲源音響,又或反向幾人閉眼追捕持球拍擊者。空場上,則逐漸移入累疊混亂著各式物件,乒乓球、支架結構體、水桶、超市推車、毛羽,被置放或扔擲,被傾倒觸碰而零亂作響。而後則手持燈管光色勾勒彼此身體肌理細節。

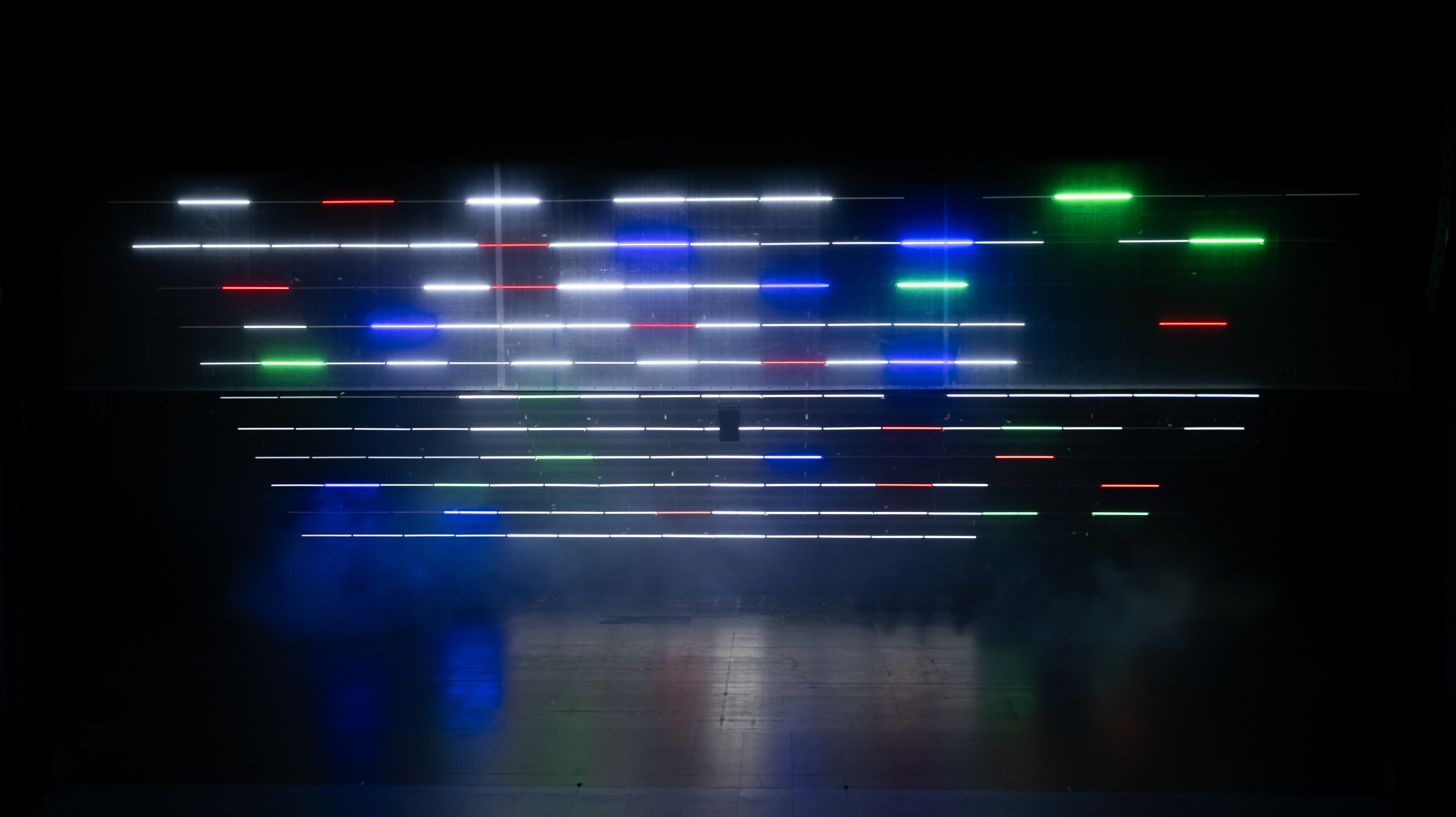

至暗場間,《百葉》以一段完整的畫外音文本,交代作品論述主題,關於光曝間可視性的臨界,極亮或極暗,刺激視神經的超載活動,至暗裡所浮現的聽覺感官等,光的詞語,黑色或灰色之隱喻,身體性的思索,更重要是透露一切存在內裡的「廢墟」。而後技術人員將空間清理復原空場。並隨著一架音響降下空懸如開場時的燈炬,擴音切入劇場舞監指令語句。吊掛的複雜燈光結構,在指令雜音間,像百葉般層層疊疊,揭開空間中的圖景。

光源大塊升降,霓光閃爍刺目,遮光、透光而創造出空間感,表演者們則像一道幾乎抹去的影子,集體緩慢移動於深處。隨著半透明簾幕闔上,視覺由立體而成扁平影像,層疊覆蓋。

百葉(臺北表演藝術中心提供/攝影張震洲)

《百葉》刺探著劇場深邃的感官性,同時和人身互喻,末了如表演者賴澔哲自陳受壓力脫落了頭髮,張堅豪自述身體受創後的縫合或空缺,李祐緯提及鼻側難見的痕跡,彷彿對應著全藍色大劇院,表面形似對稱、實則不平整的結構、色澤、傾斜或異物等。

藉由紛雜碎片化的元素構成,雖借來「百葉」層疊為喻,《百葉》究竟邀請觀者經歷什麼?是可見與不可見,或及聽覺的辯證關係?又或畫外音中揭示某種存在的「廢墟」?對我而言,《百葉》無處不殘響、殘像著,李銘宸某些持續的觸探,《#》(2016)曾以霓光、擴音等所擴延裝配的視聽感覺景觀,到《超級市場 Supermarket》彷彿安德烈斯.古爾斯基(Andreas Gursky)攝影下量販超市或建築的龐大人造物景。但《百葉》更抽象地,回返於劇場或言空間的身體性,人身的場景性。令人更深地聯想起十年前華山烏梅酒廠演出的《Rest in Peace》(2013),其中回歸身體、舞蹈與場面調度以探問存有與死亡之作,有一幕,所有表演者橫列於前,細微緩長擺動著詩意的身體,竟像延伸為《百葉》序場的殘影。

在商品空間過載的生命環境,重回身體性思考,當然有其深刻的寓意,《百葉》呈顯的「無謂」,因此是一種朝向劇場感覺實存而非意義的回返。無有意義似乎正毗鄰了作品的意義。像昆德拉的命題,成為一場「無謂的盛宴」。我想起小說中另個段落以愛戀關係賦予「光芒耀眼」與「渺小無謂」另一層詼諧的意義,他寫道:「光芒耀眼之無用」,「渺小無謂反而解放了她」。像簾葉兩面,透光與遮覆。

然而存有或書寫的無謂,畢竟是小說家晚期最終揭露的謎底。《超級市場 Supermarket》到《百葉》是否過早而先敷陳出李銘宸所凝視所感的荒墟,那麼,其後呢?借用昆德拉的話:「無意義,我們必須學習去愛它。」它是智慧的鎖鑰,心的鎖鑰。也許《百葉》終於來到一個背反,一道皺褶。翻過去,鎖鑰將帶我們通往他方;於光的無用之中,總也有了所謂。

《百葉》

演出|風格涉

時間|2023/08/26 16:00

地點|臺北表演藝術中心大劇院