文 蔡佩伶(2024年度專案評論人)

愛情向來是歌仔戲的主旋律。

但問起相愛之後的現實生活,往往一筆帶過,不見蹤影。在《水淹台北城》,會看見清晰的戀情生滅。故事構築在西元1911年的台北城,彼時處於日治前期新舊價值觀混雜並存的時代氛圍,白素雲與許漢文相愛卻無以為繼;戀人到夫妻的身分關係轉換,引爆一連串劇烈對立,揭露人心對現代化的迎拒迷茫。在此,不論女性工作權、婚姻家庭認知,甚至藝旦從良的刻板印象皆成撕裂愛侶的歧異點。兩人的愛情盡頭是虛實奇點。隨著衝突推升,雷聲鳴發漸密,雨線一針針浸蝕情感關係,災難一步步逼近;最終兩人走向無言結局,同時漫天洪水覆沒台北城;其崩壞由內心絕境擴散到現實世界。真實洪水隱喻著價值差異衝折之下,群體意識的混沌成像;寄託某種台灣人的複雜精神狀態。

特別的是,相比編劇蔡逸璇獨立創作的其他作品,《水淹台北城》顯得格外巨大。嘗試討論的內容或許包含日治前期的世變樣貌、城市發展訊息傳播、大眾意識、男女婚戀觀以及女性自主等等,有意識藉著繁複元素延展新編歌仔戲的虛實表現空間。亦展現出戲曲編劇作為創作者,對歌仔戲表演型態的「理解」、「思索」與「實驗」。這些面向對應著新編歌仔戲真正的創作核心,是創作者面對觀眾的「新意」本源。

顯影

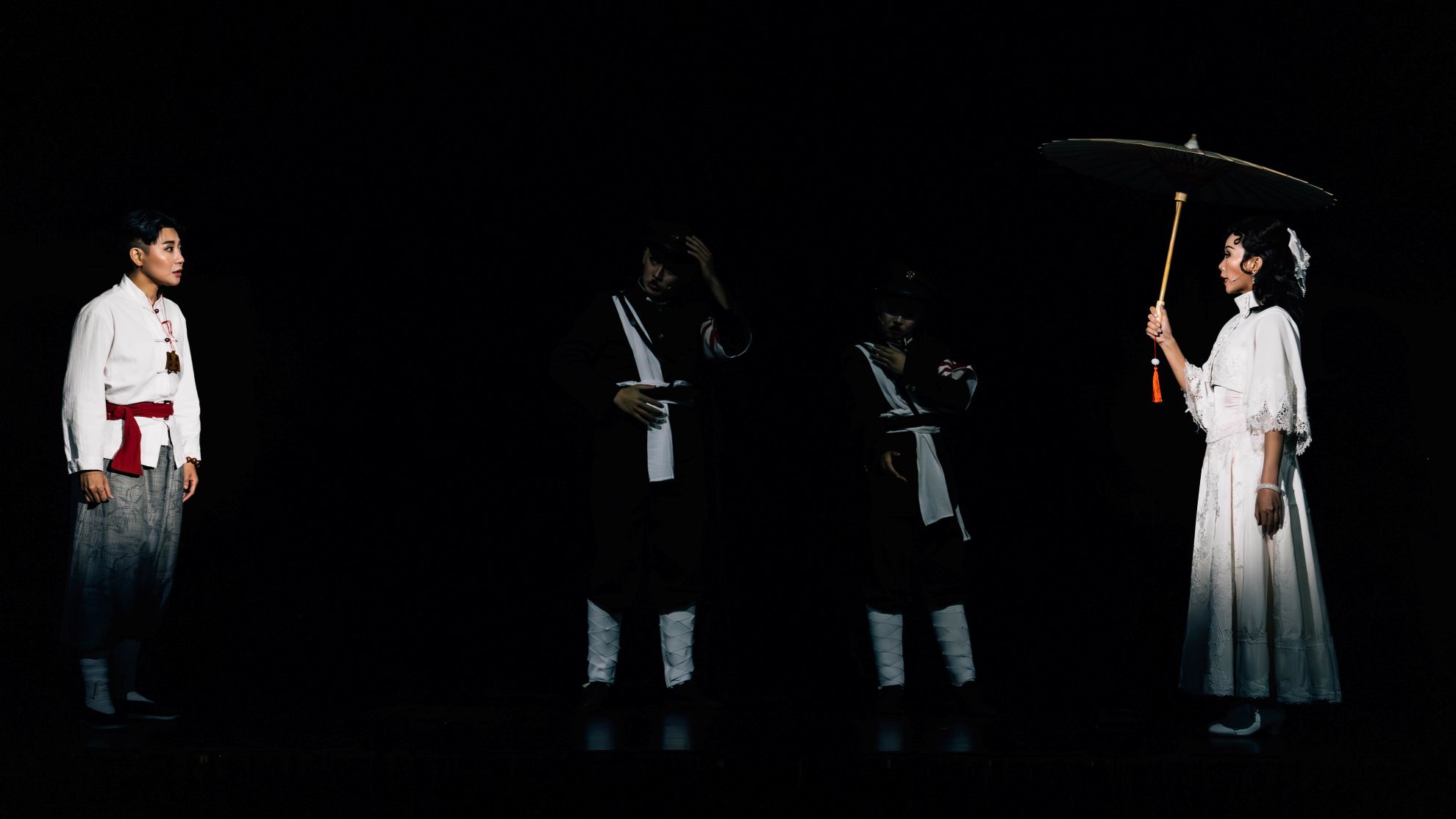

從形式面看《水淹台北城》,可見兼容現代劇場與歌仔戲兩端的旺盛企圖。廣泛應用投影技術是其一。有伴隨角色心緒起伏幽現的近身凝視,還有預告情節走向的彩色歌仔戲電影仿擬《白蛇傳》短片,兩者皆緊貼劇情,閃現巨型垂掛布幔之上。另一種類似定場詩造景。當白素雲(鄭紫雲飾)台詞提及艋舺放映電影的芳野亭,手持傘面泛起黑白老電影段落,旋舞的紙傘面具體映出台詞虛像,戲曲道具與電影畫面瞬間融合虛實。投影在劇中幾乎無處不在,延伸角色狀態、銜接情節,點染時代氛圍且介入虛實感知;與情節動態共生,構成奇異而強勁的觀看體驗——是現代劇場,也是歌仔戲。

形變

歌仔戲始終在情節、角色關係與表演設計所展現的美學層面穩定運作。神秘女子白素雲走在情路,像是導遊般,引領觀眾視線,走讀不同質地的歌仔戲景致,比方站頭(tsām-thâu)思五更(si-gōo-kinn)改換成三日雞鳴,許漢文(吳奕萱飾)三度描述白素雲問名、探過往再到私定終身;思五更本是旦行趁夜抒發憂思的表演段落,在此異動站頭固有的時空設定與行動者視角,轉由生行唱腔細膩勾勒相戀到熱戀的浪漫情節。角色方面,陳阿舍(江怡璇飾)痴迷歌仔仙(kua-á-sian),尋聲而往的追逐姿態似戲迷,且應和外台戲基本設定富少迷藝旦。聞聲而現的怪盜小青(黃偲璇飾),日扮老婦隱身人群,夜成男裝麗人劫富濟貧;「怪盜」替不得自由的小藝旦白素貞拉開喘息空間,溫柔相伴擴展其視野,自可見廳宴延伸到未知新世界;她身著洋風裝束活躍體制邊陲,以界外女性之姿成為街頭巷議話題,堂皇進入公眾視野,何嘗不是一種「女性自決」。而行跡飄忽的無名僧(張閔鈞飾),恍如戲曲常見指路神祇土地公,為困於男性尊嚴失意自縛的許漢文施藥解鎖。

愛侶許漢文與白素雲兩者互為映照,男漢女洋的服飾風格已暗示各自文化社會脈絡不同,可預見後續走向相愛容易相守難的發展;然而兩人情路阻礙,勾動婚家體制、性別分工到權力的綿密辯證。白素雲自願伴夫賣藥走唱歌仔調攬客,她的職業意識出於生存需求;然而女性藝人在外遭遇男性顧客調戲,竟成為夫婿許漢文揮之不去的心魔。問白素雲有無真心?服飾造型在洋漢交會的時空背景,織入訊號。素雲為人妻時,綁辮髮,無首飾,外覆白色斜襟菊瓣扣中式長袍,腳踩白底繡花鞋;單身時,披散的公主頭,身穿白蕾絲滾邊短斗篷,足蹬白色小皮鞋。服裝遊走在漢風/洋風、鮮明/收斂間,複聲表述白素雲褪去鉛華企求平凡的自我轉化。從解圍許漢文、熱戀成婚、夫妻經營賣藥團營生,她走在一連串維繫情感關係、步入家庭生活的行動之上,她的故事自然連結到日常可見的女性共相——柔軟、堅毅而無畏。

許白二人因工作產生衝突,呈現的其實是新式思想乍現而舊例猶在的社會景象,彼時男尊女卑的習慣仍牽動公私領域性別界線。一個個劇中角色帶著各自事件而來,交會在愛情展開的舞台時空,事件不論單看或齊觀,都呈現了或大或小的完整故事。

水淹台北城(浩明創意工作室提供/攝影黃煌智)

本質

回望歌仔戲發展脈絡,其演化依隨台灣政治、經濟及社會而生,走過落地掃、內台、外台、廣播、電影、電視與現代劇場諸色場域。若改以俯瞰角度觀看,將發現歌仔戲儼然一座與大眾同呼吸的「巨大結構」。反思歌仔戲應世軌跡,可見明顯的適應/順流反應。正因歌仔戲回應時代的步伐未止,面對一家一團、一戲一味這種高分歧、素無定相的複雜生態現況,試圖追尋「歌仔戲傳統」太過飄渺;我們實際可探問的,或許是歌仔戲作品如何自我表述。換句話說,作品對「歌仔戲」的認知和詮釋是什麼?歌仔戲在作品的位置,是主體、主題、風格、元素或其他?此外,作品在歌仔戲表演形式技藝面之外,究竟展現怎樣的歌仔戲美學意識?

「語言」及「音樂」在歌仔戲締造群眾共感基礎扮演著關鍵角色。發展脈絡使歌仔戲留存一系列流失中的戲曲音樂與劇碼。在各戲曲劇種強調本質特色少見交流的處境下,歌仔戲展現另一種包容混雜的精神本體。音樂設計蔡婷如善用多元戲曲音樂,呼應歌仔戲本色。自歌仔戲曲調基本模式外展,搭配不少南管、北管曲調厚實情緒色彩,協同主題樂器設定精琢角色背景。唱唸是歌仔戲的藝術根本。音樂設計需服務劇情、角色狀態、劇種特色與演員表現空間,最大命題在平衡。本次面對來自北中南三地且養成背景各異的青年歌仔戲演員群,既因應演員聲腔特質度曲,同時藉曲調類型的擴大,推進演員的演藝幅度。無名僧所使用的曲調多為北管,混配些許南管,象徵傳統。白素雲/白素貞唱腔的曲調類型跨度最寬,兼及傳統調【江湖調】,電視調如【人道】、【嘆郎君】、【登天二】、【新雜碎】、【歡喜冤家】、【抒情】、【悲悶的古箏】、【夢境】和【找鴛鴦】,出自歌仔戲電影的【送哥調】,北管【幼曲】等。配器調整曲調氛圍,觀眾聽覺介於熟悉與陌生之間,音樂包括時空、場景、文本各元素,銜接角色到敘事,更貼近日治初期漢洋朦朧的迷茫意象。

台語語言質地是《水淹台北城》精心營造的面向之一。當觀眾被帶進西元1911年的台灣,視覺、聽覺都得定位在彼時;但這齣戲的結構涉足歌仔冊(kua-á-tsheh)、新聞與故事三層,分界複雜。可喜的是,劇中各區塊的台語語感刻畫明確,流轉自然。例如陳阿舍在幕後讀歌仔冊,畫外音氣口(khuì-kháu)帶有講戲仙(káng-hì-sian)氣味;讀葉圳報紙新聞採平板聲口對應傳媒質感,兩種聲情都與可見的闊少角色做出區隔。而小青處於日間行走的老婦身份之際,把老一輩台灣人那口喙會通心肝(tshuì-ē-thang-sim-kuann)的台語講得生動。演員唸白有效造幻,築起萬花筒般的奇情異界。

包容是不斷演進的動態。無論如何,我想我們仍願意信賴歌仔戲的生機。可以是百年綿延的光陰和合,也是歌仔戲內在恆久不滅的變革動能。《水淹台北城》乍見異色,它是雨霧雲洪,如未定義的水氣聚生,開闢出一條前進之路。歌仔戲和現代劇場的論證,植入歌仔戲歷史的仿擬轉化,做出歌仔戲未來的申論。我們看見的不只是歷史維度的洪災,更是關於歌仔戲、價值、社會、個體與意識如何共同前進的精神側寫。

《水淹台北城》

演出|浩明創意工作室

時間|2025/05/18 14:30

地點|高雄中山堂劇場