睽違15年未到台灣演出的荷蘭舞蹈劇場(NDT),四位不同的編舞家(《停格》由兩位編舞家共同編導)帶來三支舞作分別為《激膚》《揮別》《停格》,三支舞像三首詩,看似不同又彼此相關,其中連結點是此次來台最引人注目,同樣來自台灣的舞者:吳孟珂。可以想像在家鄉跳舞這件事情對於舞團和舞者重要性,因此編排上吳孟珂參予了三支舞作,透過舞作傳達出他們的文化。

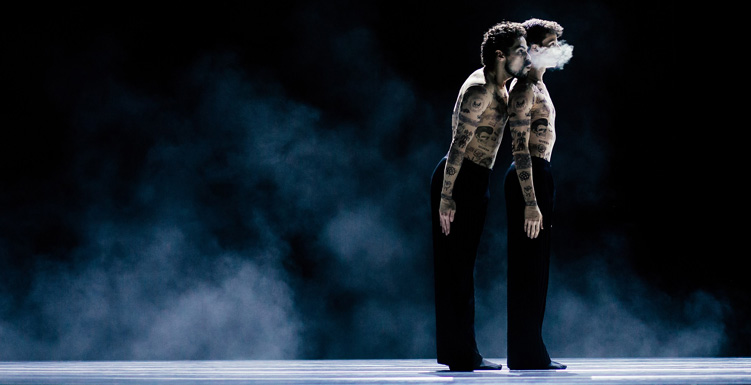

《激膚》為編舞者Marco Goecke對龐克教母Patti Smith致敬作品,開門見山的音樂看似輕柔實而爆裂,如同舞者的肢體:快速,精確,直接。舞團總監Paul Lightfoot形容此作品強而有力且爆發性強,很像NDT。僵硬的肢體動作與patti吟唱式的柔軟音樂相呼應,從音樂第一拍與舞者連接瞬間的確可以感覺到強烈的企圖心,音樂多半是慢板而以鋼琴為主的作品,令人感到驚喜的是編舞家選擇的音樂大多是patti較冷門的歌曲,有些甚至是專輯的最後一首歌曲,通常專輯裡的最後一首歌曲個性是比較孤僻的,容易令人遺忘,而此編舞者的作品通常是獨舞或雙人舞,作品的氛圍較為孤單,會選用這麼冷門的音樂好像也不是太令人意外。九位舞者多數時間仍以單人在場上solo居多,透過獨舞可以看出舞者的不同,明顯感覺到這點的是因為吳孟珂,雖動作編排上同樣是激烈反覆性高且較為剛硬的動作,但吳孟珂於其他舞者,同樣激烈卻意外多了份柔軟。龐克的叛逆味道則表現在舞者穿佈滿刺青的服裝上,舞者內在情緒透過肢體令刺青圖騰火焰般噴射,像是種烙印般印在觀眾眼底。

《激膚》如果屬於力氣那《揮別》就是內功。《揮別》為編舞家Crystal Pite因友人經歷有感而發的作品,特點是崩毀與死亡,是三作品中最沉重的,同樣具有強大的力量,不同《激膚》此舞作較為深層且內斂,舞者彼此的連結性是三作品中最高,舞者像水滴,八顆水滴串成一條帶領觀眾流動的河流,時而平穩時而碰撞石頭,此作品也是故事性最為豐富的一個,極簡的服裝色調,音樂,視覺,聽覺、透過舞者讓觀眾自己讀出故事的對白。大型布景為畫面主軸,隨著表演者移動所產生波動,同時也運用了光與影,不管是隱藏於布景中的閃電或是布景後第三者視線的畫面,視覺效果都為之強烈。《揮別》像是告別,關於告別得要慢慢的走,像刺繡般的說再見,沿途撒下的哀傷如同麵包屑,隨觀眾的撿拾與吞食,消化我將離你而去/我將失去你的捨不得。

第三作品《停格》則是駐團編舞家Paul Lightfoot&Sol Leon共同創作,不同於前兩隻舞作的開門見山,此舞以口白鋪序隨即投以大型影像,隨著影像幕起舞者動作,讓人有慢慢打開禮物盒的感覺也像是守門人般帶領觀眾進入。影像中的女孩是編舞家的女兒,整個影像效果不禁令人聯想到荷蘭畫家楊‧維梅爾的作品《戴珍珠耳環的少女》,用女孩的視線檢視環境的變化,此舞較為古典、優雅和前兩支作品截然不同,同樣重視覺,不同《揮別》此視覺更偏美學,利用粉末做媒介,跟隨舞者的肢體飛揚華麗的視覺感觀,整個空間像被按下暫停的凝結,粉末飛揚的瞬間與凝結的永恆,舞者緩慢且俐落的動作與慢速影像呼應搭配極簡作曲家Max Richter音樂裡的滄桑遼闊,豐富且壓抑,詩意濃厚,使之震撼。

季利安的根,長出不一樣的枝枒並茁壯成粗大的樹幹,繼續支撐,如果你今年只觀賞一場演出,荷蘭舞蹈劇場絕對是必看的選擇 ,今年不只會看一場演出,但NDT絕對是今年最精彩之一,即使今年才剛開始。

《激膚》

演出|荷蘭舞蹈劇場

時間|2017/02/24 19:30

地點|台中國家歌劇院大劇院