文 古羅文君(2025年度特約評論人)

演出自 KIRI 國際原住民族文創園區的一樓展開。在等待的人潮之間,隱約可見織布的行為安置於入口處。詹陳嘉蔚Djubelang Badalaq的作品《在城市裡整經——pinakaitan》隨即啟動,她吟唱傳統歌謠,明亮而專注的聲音在空間迴盪,帶領觀眾緩緩走上三樓。沿途經過文創商店、婚紗店與各式商家,提醒我們這裡其實是都市一隅的商業建築。然而,當步伐抵達三樓策展間時,空間已然轉換為儀式性的展演場——歌聲與腳步彷彿召喚,逐層脫離建築的商業屬性,引導觀眾進入一個暫存生成的「家屋」。

展場中央,尤幹.尤勞Yukan Yulaw《織,造的邊界》之〈流動的織網〉以藍白帆布編織搭建出蜿蜒的裝置,像河流般穿行場域。這種都市庶民材質在他手中被拆解、重構,讓人想到臨時搭建的遮蔽,也聯想到都市原住民漂泊的狀態。另一邊的作品以細膩繁複的織紋結合異材質,不僅柔化了帆布的陽剛形象,也觸碰性別刻板印象的邊界;與孩童共創的〈共織的畫布〉其筒狀造型則呈現輕盈與童真。三件作品彼此呼應,一開場便伴隨鳥鳴、海浪、孩童聲音與族語的錄音交疊起伏,聲響與裝置相互纏繞,構築出整體符號場和其創作敘事的音場想像,並且也成為後續所有表演的背景基調。

在〈流動的織網〉後方設置整經桌台,線軸與布匹成為詹陳嘉蔚的行動場。她一邊吟唱《平織整經歌》(pinakaitan sa senayan)【1】,一邊將經線繞行下線落入整經柱。手勢重複卻不顯機械,歌聲從明亮到低沉,偶爾停頓,如同調整呼吸,但手上的動作始終不曾停歇。這種重複,把時間的重量一層層壓進經線裡,使日常的勞動被提升為劇場性的專注,織布轉化為一種「在場」的身體書寫。

隨著燈光轉暗,第二段表演《在哪裡的蝸牛》在擴音聲中吸引觀眾移動至入口玄關處。何晏妤Naceku身著縫印織紋的緊身衣,頭戴垂墜白色帽飾,背負沉重的登山背包。她的身體突兀、衝撞,不斷翻滾、前行後退,甚至迫使圍觀的觀眾退讓,彷彿河水衝撞河岸而闢出路徑。她終於走到展場角落,翻轉降下的摺疊桌,把紅磚與冷凍蝸牛肉置於顛倒的桌腳之上,荒謬的幽默讓觀眾忍俊不禁。蝸牛的意象是緩慢、游移、雌雄同體,既是記憶的容器,也成為她混血身份與文化游移的隱喻。

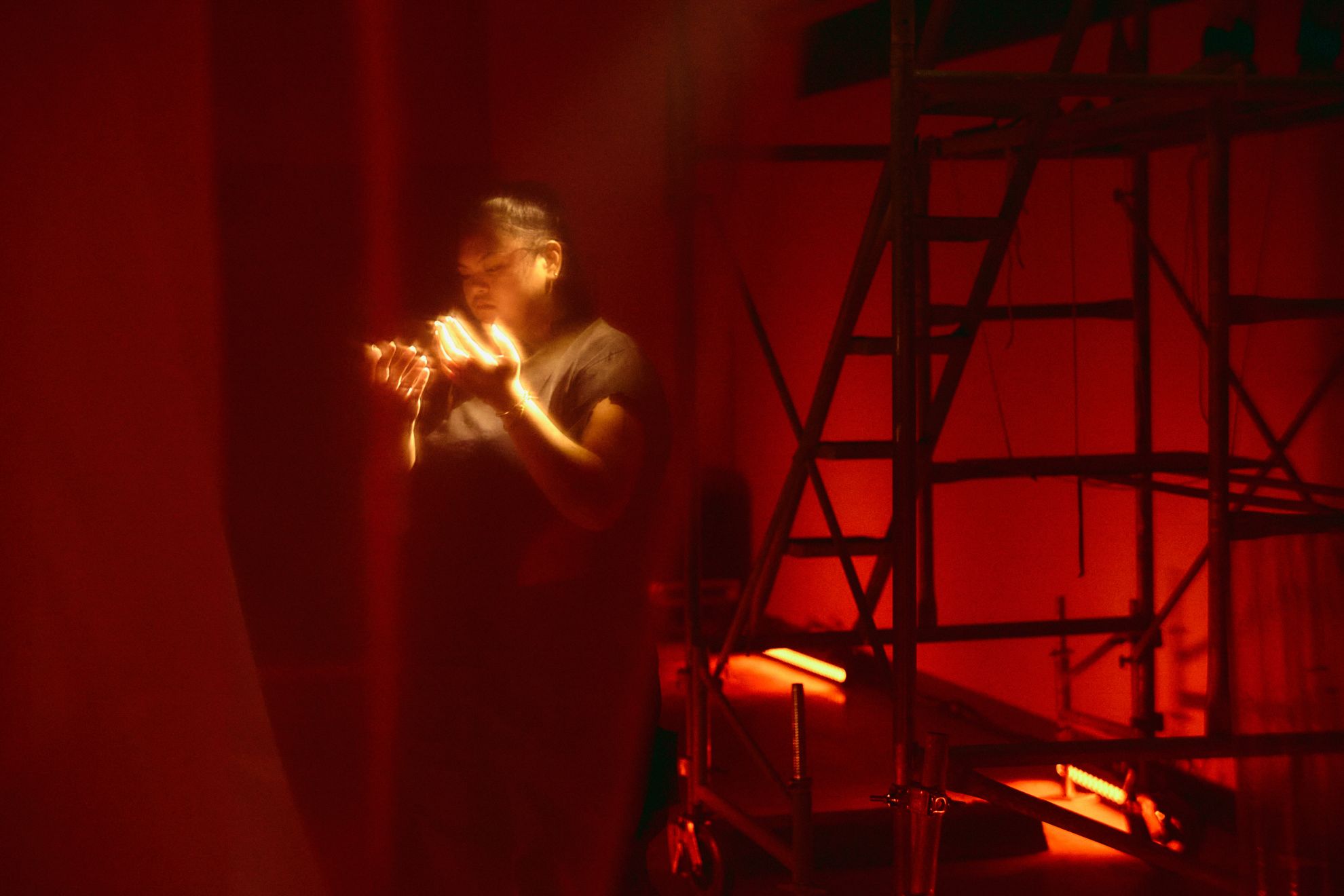

rayrayrayray(財團法人原住民族文化事業基金會提供/攝影Jc Pan)

第三段表演卓家安Ihot Sinlay Cihek的《rayrayrayray》在燈光漸暗後展開。蝸牛作品置放於〈流動的織網〉尾端,一旁牆面投影出VTuber 影像,塑造出近似神靈的虛擬形象(因視線被阻擋,我未能看清影片全貌)。黑衣表演者Tusiku Kusui舉著螢光棒般的物件打開門,引導觀眾進入狹長展間。紫色螢光、白紗覆牆與重音電子聲響交織成動感場域;我因走得太快被推到展間深處,只能從觀眾縫隙間遠望——Tusiku Kusui的走動與凝視,以及鷹架上表演者Ihot Sinlay Cihek或以裸身回應。兩人最終似是在近距離的對望與耳語中結束,並引領觀眾離場。這樣狹長空間的演出安排,使現場的視覺衝擊在擁擠人群中被削弱,我經驗到的只剩碎片與模糊的身形。潑灑在地的酒水、倒落一旁纏繞繩線的辦公椅,彷彿未竟巫術的殘餘,留下錯位與疑惑。

第四組作品是潘巴奈Pan Panay&希貝登 Baden Hitchcock的《回·聲 Sounds of Belonging》,他們以身體節奏提出跨文化對話。除了在展場各裝置間舞蹈,更在鋪成「回」字形的棧板上,以低沉的腳步與踏併聲交織。阿美族的傳統舞步與澳洲原民的身體知識彼此交錯,時而競爭,時而調侃,卻在韻律裡交換能量。舞步最終延展至玻璃落地門前,當門被打開,映入眼簾的不是山林,而是都市的鋼筋與燈火。謝幕時說出的「感謝土地」成為矛盾的反問:原住民還有自己的土地嗎?文化的火種如何在都市化覆蓋的地景中延續?這個結尾對我而言,是最直接的刺痛。

回·聲 Sounds of Belonging(財團法人原住民族文化事業基金會提供/攝影Jc Pan)

策展主題《家鄉在那路彎過去一點》意圖以串聯凸顯共鳴,但在移動式的觀看經驗中,觀眾多半只能帶走片段與拼貼的記憶。織布的日常勞動、蝸牛的漂泊隱喻、虛擬神靈的缺席、跨文化的火種傳承,這些表演的創作概念雖各自鮮明,卻在導演化的展演動線裡分散了單一作品的專注度,觀眾可能難以接收到完整的創作語境。

展場常駐的裝置作品及觀演流程確實豐富了演出,但同時也成為限制。尤幹.尤勞的三件裝置作品幾乎佔據場地,使其他表演者必須在既有造型裡外尋找位置。流動性的表演因此受限,像是在夾縫中再創作。這種依附或可解釋為互相彰顯,但純粹性確實被削弱,觀看也備受挑戰。然而,這卻又正好返現(在折返之中顯現)原住民在當代處境:一直在縫隙裡生存、妥協,但不斷尋找發聲的位置。

原住民的處境並非「回返家鄉」的浪漫敘事,而是一條不斷被擋在轉角、途中仍持續折返、游移的路徑。然而在這些折返之間,年輕創作者依然展現了各自的力量:有人以庶民材質拆解、重構族群的邊界想像,有人將勞動轉化為專注的身體書寫,有人把缺席的記憶變成漂泊的幽默隱喻,也有人透過虛擬影像追問科技與靈性的縫隙,或以舞步的重量跨越文化的疆界。令人動容的是,不只是未解的追問,而是他們在矛盾中持續生成的能量。

注解

1、詹陳嘉蔚 Djubelang Badalaq 的作品《在城市裡整經——pinakaitan》作品介紹。

《2025 Pulima 藝術節「家鄉在那路彎過去一點」》

演出|財團法人原住民族文化事業基金會

時間|2025/08/15 19:00

地點|KIRI 國際原住民族文創園區/3F 策展間