文 樊香君(2024年度駐站評論人)

進劇場前,以為《人之島》是一場關於認同的追尋,畢竟宣傳片中的王宇光提到,創作初始來自於一個漁人在大海與刻著其名字的魚相遇的傳說;他緊接著又提問到「我的傳統是什麼?」就在參觀了印尼的寺廟與傳統舞蹈之後。【1】但出了劇場,才知道《人之島》講的不只是人,也是島,更令人眼睛為之一亮的,是兩人在可見的地板與大片黑色塑膠袋之間,以身體動量與重量推擠、拉扯、裹覆著人與島之間不可見的精神地景。不過,這都是當身為人類的我們還在海平面之上時。

身體在《人之島》一直是與外物被強調地共存,這在已經為觀眾點題的第一段尤為明顯。面對架高的木作舞台,王宇光在昏暗燈光下,以微躬身姿走向舞台,臣服似地埋首沉入那一大片黑色塑膠袋的不知名中。再來出現的,就是戴著木製面具的印尼舞蹈家Danang Pamungkas。他立於天地之間的傳統印尼舞蹈身姿,【2】 一個頓點顫動、一個旋扭迴身,都融在彷彿浪濤洶湧、水花四濺的大片黑色塑膠袋上,構成一幅海上神祇降臨的畫面。但即便是神祇,仍是天地一粟,Danang向後一躺,被海吞噬的同時亦被支持,支持他的是最初那卑微背影的王宇光,他化作海底之力,穩穩接住了Danang。

人之島(微光製造提供/攝影李佳曄)

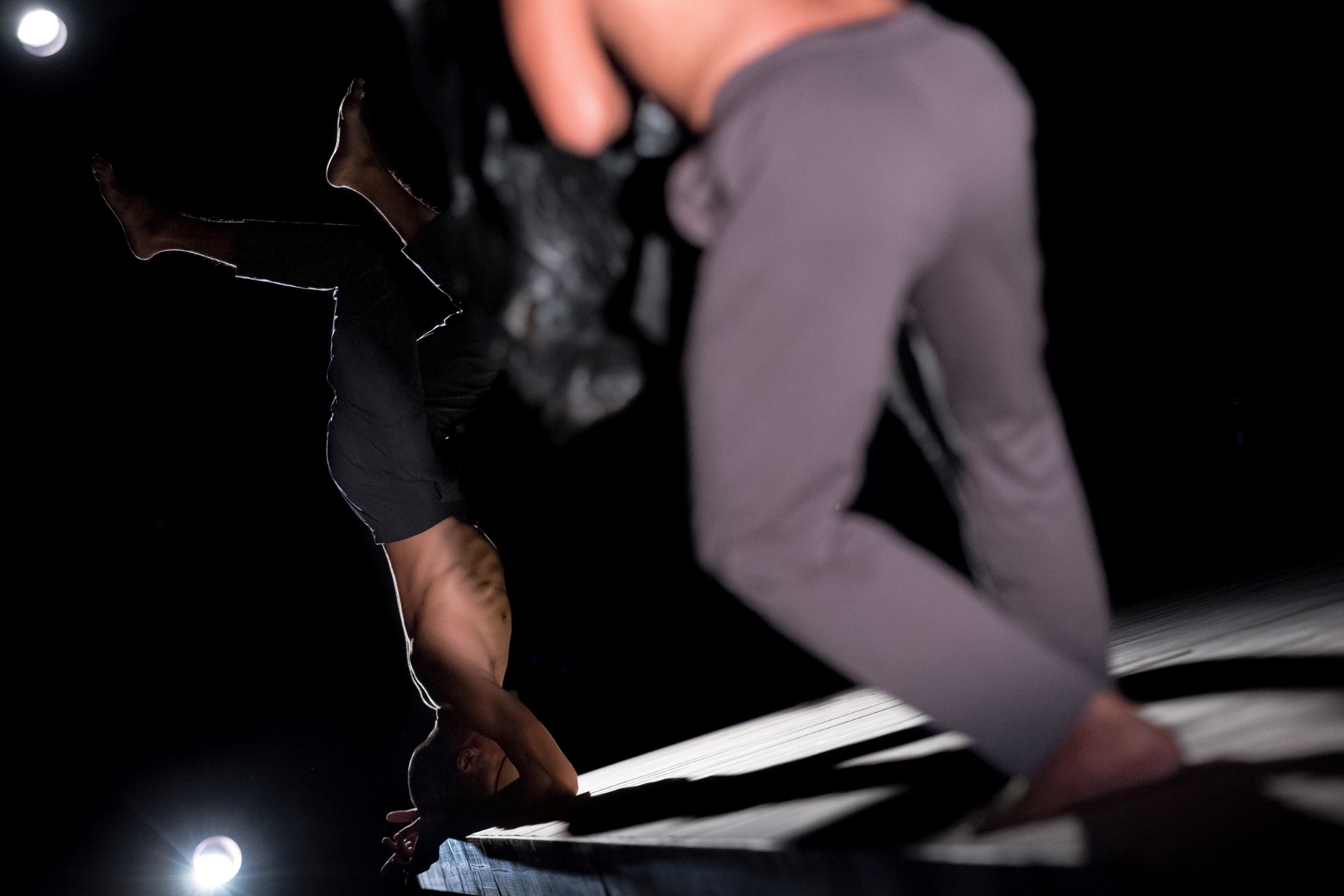

王宇光在《人之島》的身體存在感,始終有些耐人尋味。相較Danang立於天地間的傳統舞蹈正形象,王宇光多數時候是一種「負身體」。除了開頭躬身俯首埋入黑色塑膠袋的背影,在詩意的開場之後,他將頭種入地面,在一段不短的時間內,頭下腳上撐起身體,身體與外物之力再次明顯。相較於黑色塑膠海充盈的量體感,拔地而起的力是內斂隱晦的,重心在其體內翻山越嶺。

身體與外物的詩意,被接下來為時不短的撕塑膠袋比賽打破。黑色塑膠海先是成為Danang舞蹈的披肩,被戲謔丟耍,又在兩人的身體競賽中被瓜分殆盡。如果這段是為了翻轉人與物的關係,將詩意黑色大海連結上某種被爭奪之物,以及在爭奪後的破碎廢棄之物;且相較於第一段人與環境外物的互為主體,人在這段成為具侵略性的一方,這就概念上來說是有意思的;倒是王宇光的表演,或者更應該說是存在狀態—一種彆扭的感覺,一直吊著我的好奇:這與前述不時出現的負身體形象,有著什麼關聯?

被撕裂的大海在這裡好像總可以再回來,重新孕育人類與文明,好像人類的競賽與破壞只是一時的遊戲。黑色塑膠海再次覆蓋土地,或許是音樂,或許是塑膠袋的摩擦聲,一片視聽共作的波光粼粼再次幻現。《人之島》總是有那麼些時刻,讓物成為舞台上的焦點,除了黑色的大片塑膠袋以外,還有最後王宇光和Danang一起從高起的木作島沉入大海,島體內再生,從木作舞台下方爬入觀眾席,讓漫天雲霧成為主角。不過相較於黑色塑膠海,雲霧美景倒有些刻意與單向了。

人之島(微光製造提供/攝影李佳曄)

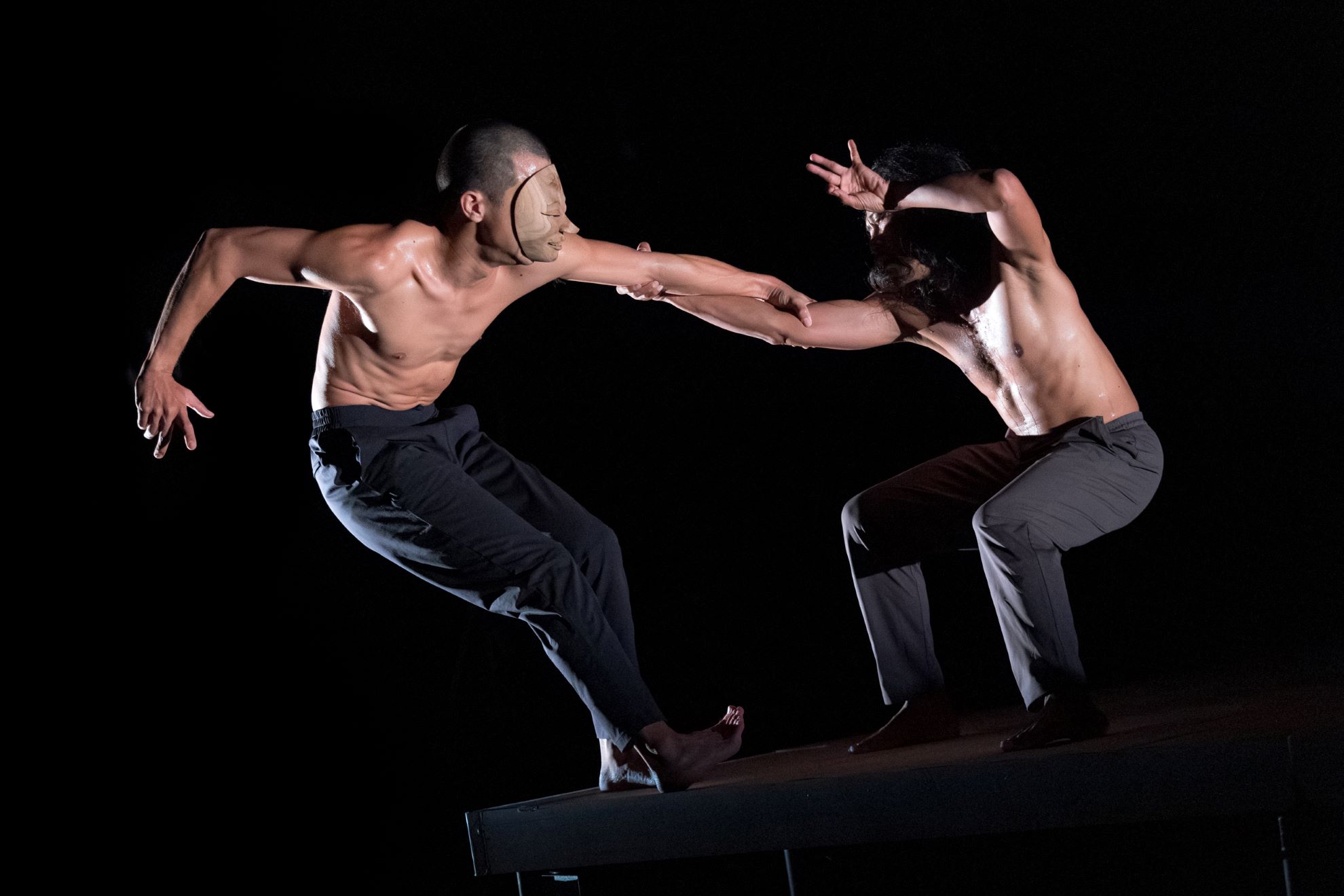

回過頭來,人與環境的共存、包覆、拉扯、撕裂,最終也體現在人與人之間,我與他者之間,王宇光與Danang在島嶼邊緣的相互推拉、擠壓、承載、傾覆,界線於是成為動態,卻不是沒有界線,兩人也並未共融為一體,那是壓迫的再生。Danang仍是那立於天地之間的堅定存在,而王宇光也仍是那耐人尋味的負身體狀態。他坐在骨盆上,躬著背,看似瑟縮著身體,卻也是為了發出最遠而深的力,纏繞著Danang也包覆著自己。到這裡,我回想起了撕塑膠袋比賽時,王宇光的彆扭表情,以及,這個作品最初從一個追尋名字的傳說出發。這或許就是王宇光在面對文化認同這一題上的狀態吧。

王宇光與印尼舞蹈家Danang兩男的三年跳島之旅所產出的《人之島》,不難讓人聯想到陳武康與泰國舞蹈家Pichet Klunchun多年交流產出的《野台羅摩》,以及許多年前鄭宗龍與駱思維、江保樹行旅雲南瀘沽湖後的《在路上》,此三作除了創作與表演形式上皆有些男性情誼成分,亦多是沿著異地交流行旅回看自身文化傳統的路徑。《在路上》以藝陣式的文化身體描繪路上風土,《野台羅摩》以慧詰的不答與肉身回應演繹史詩羅摩衍那,《人之島》則將聚焦於人的視角稍稍轉移到環境,從風土民情與人文歷史稍稍滑脫到海洋島嶼間的隆起與下沉,以及隨著外物變動所生成的精神地景。逐漸轉向的關懷,多少回應著氣候變遷以及人為環境破壞的不容忽視,這也正是印尼首都雅加達即將面臨的下沉危機。不知道王宇光和Danang的島嶼討論是否也談及此?關於「人」我們還可以說多少?說多久?當我們還在海平面以上時。

注解

1、也許,到了島嶼之外,我們才開始認識我們|《人之島》的旅途與探索。國家兩廳院NTCH的YouTube。

2、關於印尼舞蹈我的所知有限,此處僅以《人之島》宣傳片中提及的「印尼傳統舞蹈」表示,據說Danang的家鄉梭羅的傳統印尼舞蹈與日惹的又不太一樣,關於舞蹈動作的細節與具身意涵,就留待傳統印尼傳統舞蹈專家與實踐者分析。

《人之島》

演出|微光製造

時間|2024/10/05 14:30

地點|國家兩廳院 實驗劇場