文 王照璵(2024年度專案評論人)

在臺灣,要創作現代題材的戲曲作品並不容易,雖然近代戲在對岸已行之有年,也發展出一套表演程式,但並未被臺灣觀眾普遍接受。因此就形式層面來看,近當代的裝束一定程度上仍限制戲曲表演的發揮。而在編劇層面,臺灣相對寬鬆的言論環境,雖然保留了近當代歷史觀的多元性,但不同的意識形態卻也可能牽絆創作者前進的步伐。

這次國光劇團以汪精衛——一個在兩岸官方史觀中幾乎被定性為「民族罪人」的近代政治人物作為主角,所面臨的挑戰不可不謂大。該如何突破題材侷限,著實考驗主創團隊的眼光與能力。而汪精衛作為清末民初的詩詞名家,留下了數量頗為可觀的作品。近年來部分學者、作家藉由這些作品,從另一個面向重探汪精衛。在這基礎上,國光團隊與翃舞製作在歷史與文學的罅隙間、戲曲與舞蹈的匯流中,共同吟詠出一首頗具神話色彩的近代抒情史詩。

精衛鳥異想中的悲劇英雄

編劇王安祈老師以精衛鳥(黃宇琳飾)的異想世界為由,用神話視角構築了一個充滿想像與詩意的空間。當所有雲波詭譎的政治事件,簡化為精衛鳥內心世界中與汪精衛(李家德飾)的一問一答,藉此解放這齣戲形式與創作的侷限。精衛鳥有如引路人一般,透過探問,一步步帶領觀眾逼近汪精衛的幽微內心。

編劇明顯有意淡化故事中的近現代元素,遣詞用字也盡量彰顯古典韻味。全劇不見汪的本名「兆銘」,妻子陳璧君也以「冰如」稱之,最大的對手蔣中正,更以「他」來稱呼。這讓全劇與真實的歷史拉開了一個若有似無的距離,化解了實演這段極具爭議的近代史事的尷尬,甚至視為架空世界的故事也毫無違和感。

編劇筆下的汪精衛著實有幾分希臘悲劇英雄底色,無論是少年時期刺殺攝政王時的悲歌慷慨,還是晚年選擇與日本合作的忍辱負重,每個抉擇都是自主的選擇。但命運好似開他玩笑一般,抉擇的後果卻每每偏離了他的初衷。前者讓他從烈士躍升為政壇新星,後者則讓他從理想主義者墜落為漢奸。清醒的他卻只能看著自己一步步陷入泥淖難以抽身。

但在悲劇底色外,編劇並沒有忽略汪精衛內心的陰暗角落,面對「對手」時,既佩服又忌妒,有時還有點不齒的複雜情緒,以及可能包裹在救民救國初衷的私心,這些刻畫都讓這個人物更顯複雜迷魅。

詩魂(溫宇航飾)一角的設置,非常有編劇王安祈老師的個人風格。這角色戲分不多,也不在劇情之中,但對全劇「歷史觀成敗,文學見初衷」有明顯提綱挈領的作用【1】。正因汪氏的一枝彩筆,才能為他幾近蓋棺論定的評價撬開一道隙縫。因此詩魂穿梭遊蕩在全劇之中,吟詠著汪氏的詩詞,時而牽引人物,時而呼應劇情。流麗的崑腔帶出悠遠的深邃感,他既是汪氏心聲,也是文學之眼,俯瞰著在歷史江濤中掙扎的知識份子,發出深沉的浩歎之聲。

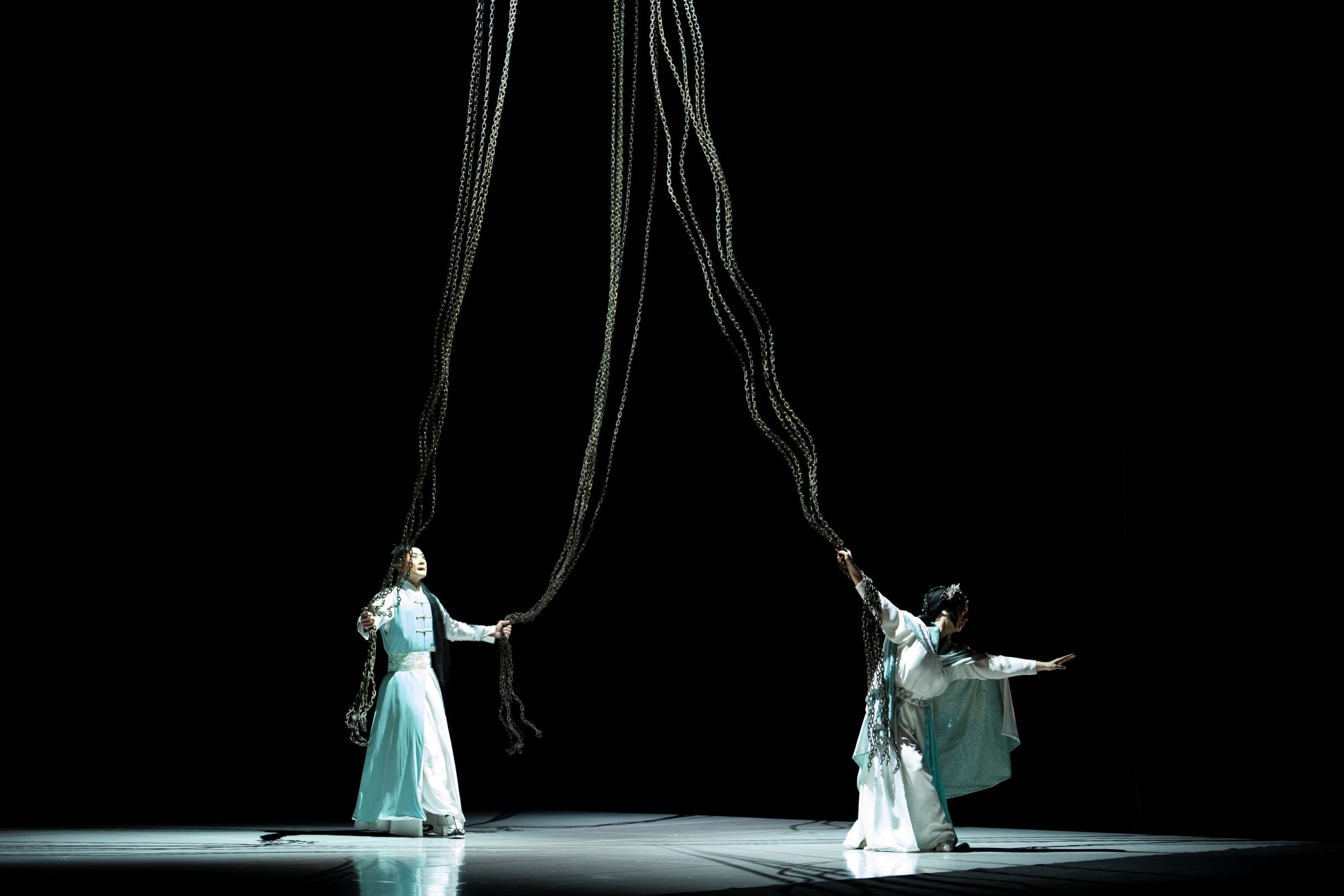

精衛(國光劇團提供/攝影李欣哲)

戲/舞雙照

導演戴君芳在二分之一Q劇場時,便時常處理劇場各種異質元素。而國光劇團跨界、跨文化的作品更是不少,早已累積非常豐富的經驗。因此《精衛》的形式並不算新穎,其敘事方法與表現形式就有國光舊作《繡襦夢》(2018)與《費特兒》(2019)的影子。但此次呈現出來的效果更加洗練自然。在異想世界的設定下,戲與舞或對照,或交融,在敘事的轉折停頓處,勾勒出汪精衛的心靈風景。

因此《挑滑車》的歌舞身段可以用來抒發汪精衛不能躍馬疆場的遺憾;《八大錘》的雙槍盤旋,更可以是他內心說不清,道不明的糾纏情緒。而賴翃中所設計的戲舞交融的表演堪稱匠心獨具,尤其以汪氏決定與日本合作成立政權的「偶人舞」最令人拍案叫絕。舞臺上的汪精衛身著水墨靠甲,在現代舞者協助下戴上翎子與狐狸尾,巧妙運用戲曲服飾的象徵意義。【2】戲曲動態身段被拆解成一連串的定格姿勢,與現代舞者共同完成偶人舞,奇異的表演節奏,呈現出被操弄與抵抗的舞臺張力。而汪精衛夫妻互訴情衷之時,由原本戲曲演員的雙人歌舞,逐步轉換為現代舞者的對舞,戲∕舞之間的過渡與照應,處理極為自然細膩。在舞蹈表演之餘,導演巧妙的運用八位舞者銜接轉折全劇,讓他們兼負起空間轉換與扮飾報子的任務。可以這麼說,本劇的戲∕舞安排各司其位,在保持獨立性的同時又能互相襯托,無論是舞蹈觀眾與戲曲觀眾,都可以輕鬆地欣賞本劇。

演員方面,黃宇琳跨界經驗豐富,演技純熟,在精衛鳥與冰如兩個角色之間切換自如,化用蹺功的鳥形舞態令人莞爾又驚艷。李家德在戲∕武∕舞的表演最為全面,從傳統武戲、戲舞交融到最後的現代舞,身體控制精確,表演能量驚人。而溫宇航戲份雖然不多,但他的清亮嗓音則是大大豐富全劇聽覺層次。

小結

相信不少觀眾在得知國光劇團這次竟以汪精衛為主角時,難免與我一樣心生疑問:為什麼是他?這個與臺灣幾無瓜葛、在官方敘事中早已被定義為「漢奸」的歷史人物,既不是女性、也非同志,他的身上似乎缺乏臺灣文化圈會感興趣的議題。

但看完《精衛》後,不禁令人感慨:這部作品的誕生,雖屬偶然,但冥冥之中卻給人一種因緣俱足之感。從董陽孜、吳素君老師的促成,到楊治宜教授著作的出版,再到編劇王安祈老師與母親的回憶,這些瑣碎獨立的事件,一步步促成汪精衛於2025年的臺灣舞臺上「還魂」。【3】

如今的中華民國,已與過往在大陸時期的自己逐步脫鉤,連帶使集體記憶的也日漸模糊。因此當國家劇團從全新視角探究這位被官方定罪的「漢奸」的內心世界,早已激不起什麼爭議。反倒是劇中「面對外敵,是戰是和」的辯證,與臺灣當下的政治局勢相映成趣。或許,汪精衛的處境與難題,從來不屬於特定人士,而是一種反覆上演的人生困局,我們可能都是那個必須要作出選擇的人。

散戲後,信手寫下一首〈觀精衛〉,就作為本文的結語吧——:「方寸永存精衛魂,聲名零落輾為塵。難逃華夏春秋筆,幸有蓬萊續史人。」

注解

1、王安祈老師在諸多講座訪談中,都有提及她無意也無力為汪精衛做翻案文章。她認為「歷史觀成敗,文學見初衷」,只想以文學的角度探究汪精衛的內心世界。

2、戲曲舞臺上,戴翎子與狐狸尾有外族或不正統的象徵意涵。

3、《精衛》創編的由來可見編劇王安祈:〈一身分作兩回人—新戲《精衛》的汪精衛〉,見《精衛》節目單,頁20-22。

《精衛》

演出|國光劇團、翃舞製作

時間|2025/04/27 14:30

地點|臺灣戲曲中心 大表演廳