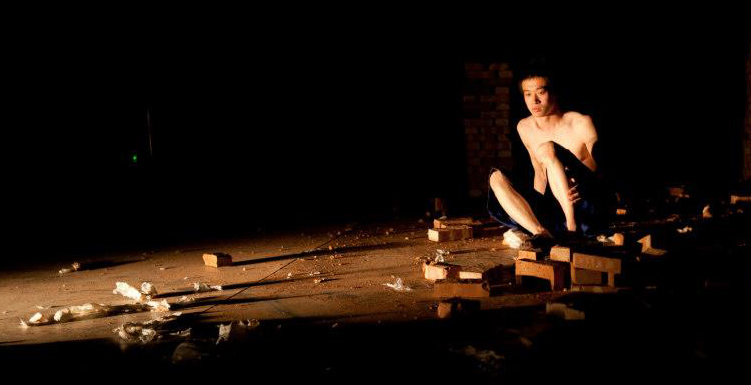

也擁有舞台美術專長的李建軍導演,運用紅磚簡練地堆砌出廢墟般的空間意象,演員分別坐在直立堆起的磚塔上,地上亦盡是凌亂散落的磚頭,依情節演進,磚頭被砸落、墜撞地面,隨之揚起的塵灰,在燈光的罩射之中,猶如戰火煙硝,似靜,實動,隱隱然符應此戲在表現過程中持續給出的撞擊力道。

來自北京的新青年劇團,重新詮釋文學經典,劈頭便道出虛偽、卑鄙、貪婪等字詞,然後再說出車子、房子、屋子、金子等消費慾望的典型物質,簡潔有力地在一開始便形塑反叛的味道。後在搖滾樂、吃人的種種語詞之中繼續讓這種直衝的力道迴旋不散,從一而終,毫不迂迴地表明批判的態度。

中國「滿嘴仁義道德」的禮教社會,在魯迅的文字揭穿之下,掀開了中國歷史滿佈「吃人」的殘酷歷史。在這個劇場版本裡,編導同樣置入古代歷史的吃人事件,譬如提及春秋時代齊人易牙,為獲齊桓公信任不惜煮食自己的嬰孩供其享用,或者其它於《史記》記載之「吃人」歷史;扣以台上的現場樂手及歌者「吃人,這歷史沒有年代」的唱詞,既遵循了魯迅的看法,反映到劇場這樣的表現形式,無疑延展了作品觀點的時間幅度。此外,創作者亦借演員之口表白,「革命後我們成為了他們」,批判這個時代「只有不問人間疾苦的普通人」,也難怪,最終主角只能默默啃食饅頭,面對他人的咒罵毫無招架之力,默默成為「他們」之中的一位。

說到底,這的確是一部意念清楚、調度簡練的作品,有股直衝衝的生猛力量充塞全場;不過卻也因此,整個節奏與線條稍嫌僵硬與平直,相對於「放」,內斂的「收」亦顯得比較貧乏。

還有一點可惜的是,根據節目資訊,原始長度為90分鐘,台北場次演出則僅不到一小時,導演在演後座談表示刪了一場,說是怕觀眾看不懂,或者也因為演員從十四位減為台北版的五位所致,這便令人油然而生未能一窺全貌的遺憾。

另一方面,《狂人日記》於此,不僅僅指涉一個文學改編劇場的類型可能而已,魯迅「橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛」的思想價值以及豐富深刻的作品序列,早已超越地域與範疇。因此,在劇場裡重新對魯迅的文本解題,可謂是一個「想像經典」的過程,這應也是一道值得追索的課題。

《狂人日記》

演出|北京/新青年劇團

時間|2013/05/11 19:30

地點|台北市華山1914文創園區烏梅酒廠